一凡读字丨“鱼”在“口”边

众所周知,山东又称“齐鲁大地”,其地域范围包括古代的“齐国”和“鲁国”两部分。但是,“齐”无论是在地域范围,还是经济方面,都要远远超过“鲁”。那为什么山东简称“鲁”,而不称“齐”呢?

“鲁”到底强在哪里?它的本义又是什么呢?

图1:“鲁”字的甲骨文写法

图1:“鲁”字的甲骨文写法

从甲骨文来看(见图1),“鲁”字的上面是一个“鱼”,下面一个“口” 。古时候,在人类还没有进入农耕时代之前,主要是靠游牧和渔猎的方式解决温饱问题。而鲁国北面是泰山山脉,东部是沂蒙山脉,地势相对较低,平均海拔不到50米,西北面的黄河经常漫流决口。所以,远古时的鲁地有大片的湖泊,适合人们渔猎而居。

相对于危险系数比较高的陆地森林狩猎,捕鱼相对比较安全。所以,能生活在易于捕鱼的地方,即“鱼”就在“口”边。因此,人们把这片土地称之为“鲁”,意思是能吃到鲜美鱼肉的地方。甲骨文中,也有“吉鲁”卜辞,意喻着“美好”。

可是,《新华字典》对“鲁”的解释却是“粗野”的意思,比如“鲁笨、鲁莽、粗鲁”等等,并没有“美好”的意思。

那么,“鲁”是怎样丢掉“美好”之意,渐渐演变为“粗野”之意的呢?

鱼肉虽然鲜美,但鱼刺经常会卡住喉咙。所以,急性子是吃不了鱼的。因此,“鲁”就有了后来的“鲁莽、粗鲁”的延伸意思。当然,这个延伸意并不是特指鲁地的人们,而是形容有这种性格特质的人群。

图2:“鲁”字的金文写法

图2:“鲁”字的金文写法

金文的“鲁”字(见图2),和甲骨文又有不同,原来“鱼”下面的“口”,变成了“曰”。“曰”,就是说话的意思。吃鱼的时候说话容易被鱼刺卡,这种行为就是“鲁”。所以,孔子说的“食不言寝不语”,就是在强调吃东西时,特别是吃鱼的时候,一定要专心致志,不能说话,否则,就是“粗鲁”。

图3:“鲁”字的小篆写法

图3:“鲁”字的小篆写法

再到小篆时(见图3),“鲁”字下面的“曰”又变成了“白”。这里的“白”还是“说话”的意思,只是比“曰”更加具体了。

孔子是鲁国人,终其一生都在为恢复“周礼”而努力。孔子认为,要想构建美好社会,必须要做到“克己复礼”。 鲁国第一代国君伯禽是周公旦的儿子,与王室同是“姬”姓,关系比其他诸侯国更近。在礼法地位上,也比其他诸侯国更正。所以,鲁国是春秋时期唯一一个可以和周使用同规格礼仪的诸侯国,最有恢复周礼的资格。

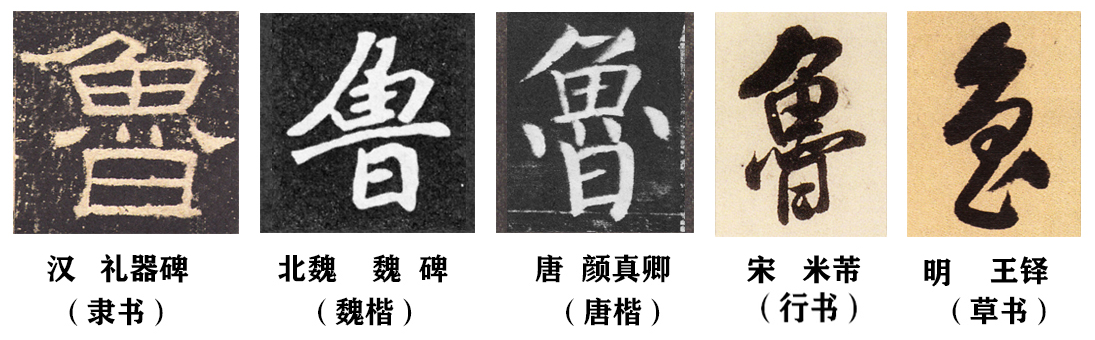

图4:“鲁”字的字体演变

图4:“鲁”字的字体演变

因此,孔子和他的学生们较为完整地继承了“周礼”,并且在此基础上做了一些补充,使之更加完善。鲁国相比周初设定的“周礼”还要完备一些,时人称“周礼尽在鲁矣”。

这样,鲁国在文化上就有了相当高的影响力和代表性。这就是山东称为“鲁”的原因。