《企业+》|你知道吗?宫保鸡丁是地道的“黔菜”

著名的“宫保鸡丁”在很多人的印象中是一道川菜。实际上,这只是因为清代官员、贵州织金人丁宝桢,让这道传统的黔菜菜肴“宫保鸡丁”,被演绎成了贵州的、山东的、四川的等多种口味。

到20世纪30年代,有两位贵阳大厨不甘黔菜落寞,潜心研究出了一道贵州风味的宫保鸡,这个菜式去掉了“丁”字,也彰显出烹饪选料的最大区别:宫保鸡带皮,不分部位;宫保鸡丁则以鸡胸肉为主,不一定带皮。

时至今日,一千个厨师有一千种炒宫保鸡丁的方法,而起初由那两位贵阳大厨独创的宫保鸡流传至今,不仅成就了三代名厨,更谱写了一段贵阳饮食文化的变迁史。

讲述人:郭恩源,1960年出生,贵州黔派宫保鸡第三代传承人,贵州吴宫保酒店管理有限公司创立人。

百年之前,“黔菜祖师”的渊源

郭恩源的父亲名叫吴作文(1937-2006),很多人好奇为什么郭恩源不跟父亲姓。郭恩源说,这是因为父亲吴作文是随祖母姓吴,而他本人三代还宗,改回祖爷郭姓,故姓郭。

被邀请去做菜的吴作文(郭恩源的父亲)

说起跟宫保鸡的渊源,必须从吴作文的师傅说起。“我父亲是‘第一代黔菜大师’熊云轩的徒弟,而正是熊云轩(1896-1966)、熊云臣(1898-1982)两兄弟,开创了黔派宫保鸡的做法。”

郭恩源说,熊云轩、熊云臣两兄弟年少时拜有“黔菜祖师”之称的罗积荣为师,在“积荣楼”菜馆当徒。1935年,熊氏兄弟在贵阳开了一家名叫“云荣春”的餐馆,当时熊云臣点心制作技术精湛,熊云轩则擅长红案工艺。

在这期间,两人不断琢磨,用贵州地道糍粑辣椒替代筒筒辣椒,并舍弃花生,配以贵州秘制酱料,做出了色泽红亮的黔派宫保鸡。“这个宫保鸡的选料,是从整鸡上连皮剔下鸡肉,切成拇指宽的条子,再切成圆润的算盘珠状。吃起来口感温润,咸辣适中,略带酸甜,有‘小荔枝’的味道。”

熊氏兄弟还联手撰写了黔菜首部著作——《黔味菜谱》,这本菜谱由贵阳遵义路饭店于1981年出版,共计收纳了“宫保鸡”“八宝特产鱼”“破酥包”等130余道黔菜菜谱,对黔菜崛起作出了极为重要的贡献。

五十年前,河滨饭店前的长队

在郭恩源的童年时,父亲吴作文常常在家舂糍粑辣椒,被叫去做菜的时候,父亲就拿出饭盒装一盒糍粑辣椒,放在自行车的后架上,出门去给人家炒宫保鸡。“印象中,父亲的生活是两点一线的,除了工作,就是回家陪我们,给家人做饭。”郭恩源说,父亲做的糟辣肉片、红烧肉的香味,到现在他都还记得,也正是这些美味的诱惑,让郭恩源对学厨产生了浓厚的兴趣。

郭恩源初中毕业后也走上了学厨的道路,到河滨饭店当厨,当时他的师傅是厨界鼎鼎大名的赖炳荣(1905-1986),1964年,赖炳荣就评为国家级烹饪技师,当时贵阳得此名号的大厨屈指可数。

郭恩源说,他永远都不会忘记上世纪70年代末,贵阳人排长队在河滨饭店打大锅菜的场景。“那个时候物资匮乏,肉、油之类限量供应,还有白糖、豆腐之类,都十分紧俏,当时每家会发肉票、油票,每个人油都寡(方言,缺少水的意思)得不得了,对油脂饱满的肉类充满渴望。”

吴作文(郭恩源的父亲)与徒弟们的合影

作为贵阳当时最知名的两个饭店,河滨饭店和贵阳饭店天天顾客盈门,根本不愁没生意,郭恩源回忆说,当时河滨公园的一楼供应大锅菜,二楼可以坐下来吃小炒,每天开餐之前,几百人排长队在一楼打菜,热闹非常。当时大锅菜也就四个菜,分别是宫保肉丁(猪肉)、红烧肉、回锅肉和家常豆腐,1块钱或者2块钱一份,不能用粮票。

“当时能来吃大锅菜的,也算是条件比较好的家庭了,他们会把菜打回家和家人一起吃,像用红烧肉煮火锅,应该就是那个时候流行起来的。”

时至今日:传承黔菜,弘扬经典。

郭恩源说,那个年代不像现在娱乐项目很多,平时工作之余,大家就是看看露天电影。可能是娱乐项目不多的原因,大家会把更多的心思放在工作上。所以自己休息时,就是把食材买回家,然后不厌其烦的反复尝试,去研究怎么把一道菜炒好。

父亲吴作文去世之后,郭恩源扛起了黔派宫保鸡第三代传承人的旗帜,2014年,郭恩源以父亲的名号注册了“吴宫保”餐饮品牌,续写宫保鸡的传奇。

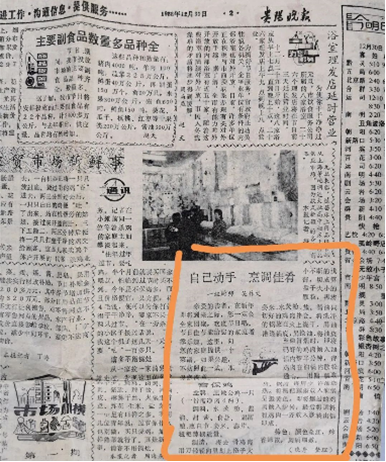

吴作文1988年在《贵阳晚报》上发表的宫保鸡菜谱

吴作文1988年在《贵阳晚报》上发表的宫保鸡菜谱