杂技剧《脊梁》:舞台艺术里的中国力量

杂技在中国这片土地上有着几千年的文化历史,被民间称为“百戏”,新中国成立后在周恩来总理的亲自关心下定名为“杂技”。50年代初期,我国年轻的杂技艺术家出访了很多与新中国尚未建交的国家,以精彩的表演和精湛的技艺在国际上展现了新中国青年昂扬向上的精神风貌,为祖国争得了荣光,被誉为“开展人民外交的先行官”。之所以获得如此赞誉,更深沉的逻辑在于,杂技可以跨越语言的鸿沟,引发人类对于自我超越性的精神共鸣,是人类伟大精神最本真的表达。

杂技剧的形成在中国已有20年的时间,从最初只突出技术技巧的杂技节目,发展为融合舞蹈、音乐、戏剧、美术、戏曲为一体,能叙事抒情的杂技剧,这背后是艺术家的创新创造,也是人民群众的审美需求。贵州省杂技团最新创排的杂技剧《脊梁》,可以说是一举弥补了贵州没有真正意义的杂技剧这个历史空白。而展现贵州人民不畏艰辛修路架桥跨越山河奔赴未来的《脊梁》,也因为深刻的主题、紧凑的剧情、惊艳的技巧、震撼的音乐、精美的服装、科幻的舞美,让贵州省杂技团一步跨越了20年的发展周期,成为贵州省杂技行业领军剧团。

植根现实题材 讴歌英雄力量

《脊梁》是中国第一部反映交通工程建设题材的杂技剧,以贵州两代人逢山开路,遇水架桥的奋斗故事为主线,男女主角的爱情发展为辅线,用27种杂技技巧来表现出征、祭祀、挖山、修路、架桥、抢险、庆功、相恋等场景,全过程展现了多彩的贵州、时尚的贵州、活力的贵州、自信的贵州。

党的十八大以来,贵州得到了党中央更多的关怀,交通建设实现跨越式发展。作为中国唯一没有平原的省份,贵州人民架起了3万多座桥跨越126万座山头,黔路从谷底移到空中。12座“世界第一”桥在贵州,世界高桥前100名中的一半在贵州,贵州成为名副其实的“世界桥梁博物馆”。高速公路里程从200多公里到9042公里,“万桥飞架”托起人民群众的美好生活,伟大的时代呼唤伟大的作品来书写和记录生动火热的伟大实践,而杂技的艺术特性正好更能展现交通建设所需要的力量之美、坚韧之美、奋斗之美。

杂技与修路架桥的相遇,碰撞出惊险、奇幻、浪漫、唯美的火花。依靠杂技艺术本体和其他艺术形式的配合,《脊梁》生动地记录和再现了贵州交通建设的感人历程,讴歌了交通建设者的伟大奉献,书写了新时代贵州人民的精神风貌,彰显了中国式现代化的精神力量,实现了重大题材选题和舞台艺术形式的高度融合,焕发出强烈的艺术感召力和感染力。

坚持“两创”要求 展现艺术力量

“取法于上,仅得为中;取法于下,故为其下。”对于没有创作大型杂技剧经验的贵州省杂技团来说,在选定一个好题材后,怎样能出一个好作品?这就很考验创作单位的创作生产组织全流程质量管理,以及更加灵活的创作生产机制。

文艺的创造来源于生活,来源于人民。由北京专家和贵州专家共同组成的《脊梁》主创团队多次到世界第一桥采风,如坝陵河大桥、花江峡谷大桥、纳雍高速牂牁河特大桥等,了解到交通战线中很多温暖、感人、震撼的故事。深入大桥在建工程的主创们被贵州建桥人艰苦奋斗、敢闯敢拼、敢为人先的精神深深感动。这种激情转化为艺术家们的创作动力,团队精心设计舞台呈现,悉心打磨剧情结构,通过杂技剧架起了一座对外介绍贵州发展的桥梁。

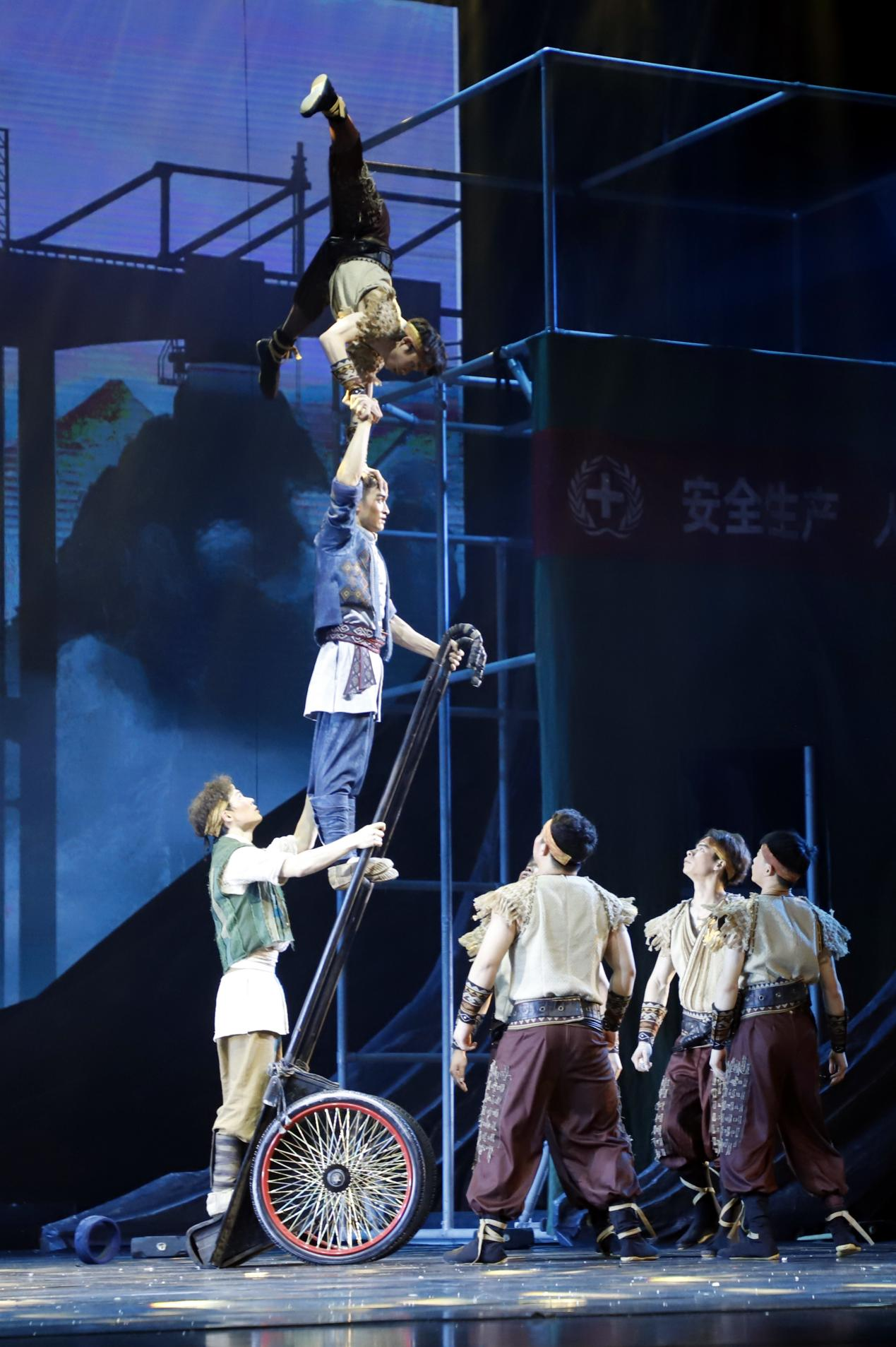

文艺的创新来源于艺术家们的积淀和智慧。编创者需要对杂技本体有较强的洞察力、原创力和表达力,还要对其他艺术门类的表达形式与杂技的关系有一定的掌控力,通过融合交叠创造出奇意外的亮点和形成耳目一新的特点。杂技表演者则需要持之以恒的技巧训练和突破自我的勇气和精神。为此,贵州省杂技团在原有技术技巧有空竹、捷克棒、草帽、钻圈、弹球、蹬鼓、叠人、车技等技巧上,新练习了中幡、荡杆、摇摆杆、软绳、钢丝、浪板、空中飞人、独轮车等技巧,达到了以杂技本体为主,其他艺术形式为辅,用杂技叙事抒情的艺术效果,大量的巧妙设计不得不让观众看完后拍案称绝。

首先,是杂技表演与剧情的完美融合。为了让杂技更能叙事抒情,演员们除了将技巧动作练得丝滑娴熟,还要突破自我去表现细腻的感情变化。无论是“邂逅断层山”中男女主角因为施工方案发生了争执,还是“与娘亲诉说”中男女主角历经生死后触发了内心深处的爱情,双人力量技巧和吊杆表演都准确地诠释了不同的情感,又在情感中准确地把握了节奏,使得整个表演行云流水、张弛有度,高难度动作技巧标准漂亮,让观众在高级艺术审美中,清晰地看懂了剧情的发展。“冲破拦路虎”“勇跨乱风谷”两幕戏中,男子杂技技巧的表现尤为突出。带领青年村民来申请加入工程队的关东方,通过在手推车上完成单手顶、二节等技巧,展示了新农村青年的健壮活力。九宫格的脚手架配合12名男演员整齐一致的表演,在舞台上散发出其他舞台艺术无法比肩的阳刚之美。浪板技巧则生动贴合地表现了猫道被大风吹得左右晃动的真实的场景,通过演员在半空完成飞跃、翻滚、平衡等技巧,让观众身临其境地感受到交通建设者们在工地上遇到的艰辛和困难。上述设计,让舞台显得恢宏大气,更是让演员的炫技和剧情内容高度同频。

其次,是杂技道具与剧情的奇妙结合。第一幕“梦出腊子崖”中,用8根木桩搭成灵动的“小山”,与布景后的山水照构成远景和近景相结合、写意和写实相交叠的舞台,让演员的表演区多出好几个层次和空间,展现了少数民族原生态村落耕种劳作的热闹场景。传统只在地面完成的蹬鼓、力量、叠人等技巧被移到了半空,在增加视觉审美和艺术享受的同时,体现出杂技演员对高难度技巧的把控。另外,老满带领村民开山的那一幕,控制U型绳起落的人力滑绳队伍,也作为开山队的成员出现在舞台后区,每一次拉绳的节奏和情绪,与凿山的剧情完全融合在一起,让场景更为真实、壮观、感人。第七幕“庆功话离别”中,用摇摆杆技巧展示来表现大桥合龙的壮观场景,用魔术6次变装表现贵州各民族随着交通的发展生活更加多彩美好,用集体空竹表现道路修通后当地村民的欢乐和对未来的期待,用集体车技表现中国式现代化的贵州活力涌现。

最后,是舞美科技、音乐、服装等要素与剧情的完美契合。让不能讲台词的杂技剧来表现贵州特殊的地质特征与安全施工之间矛盾,特别考验艺术创作者的智慧。在“邂逅断层山”这一幕,舞美科技赋予了舞台极大的神秘感和科幻感,多媒体映射到山体上的化学符号与演员手上的轮回的弹球相得益彰,既突出了杂技本体,让观众在紧张的音乐氛围、玄幻的舞台色彩中看到了施工队面临的困难和危险,又成功地推动了剧情的发展,为男女主角即将发生的工作分歧铺垫了沉重的氛围。第四幕“勇跨乱风谷”除了演员的技巧展示自然流畅,舞美设计上也颇费匠心。为确保高空杂技演员的绝对安全,设计师提炼了贵州喀斯特地形特征,将舞台做成溶洞的效果,对舞台上的保护垫进行有效遮挡,又为观众生动地呈现出贵州地域特色的施工场景。此外,该剧的音乐提炼了贵州典型的民族音乐元素,有笙、笛、牛腿琴、侗族琵琶,有侗族蝉之歌,有戏曲锣鼓经,让观众通过音乐能感受到对建设者们英雄主义精神的描述,大气磅礴、扣人心弦、浓情蜜意、欢歌笑语、娓娓道来、互诉衷肠等不同的情绪,犹如一部完整的交响音画,为剧情发展和内涵延伸提供了空间,奏响了一个跌宕起伏、感动人心的故事。从服装设计上看,该剧不仅仅对贵州本土民族服装进行了很好的舞台化提炼,更是将今天开放自信的贵州元素体现在了服装中,展示在舞台上。比如第七场抖空竹的侗族女孩服装和集体车技的男孩现代服装,工程队队员的服装,村民青年施工队的服装,既有典型的贵州民族特色元素,又散发着强烈的青春气息,让观众充分感受到今天的贵州时尚化国际化的多元魅力。

弘扬优秀传统 呈现文化力量

中华民族自古以来就有自强不息的崇高品格,这也是这个民族几千年来虽历经磨难而仍然生生不息、反而发展壮大的生命密码和文化基因。《脊梁》弘扬了传统杂技,创新了舞台表达,用充满视觉冲击力的艺术形式展现惊心动魄的工程建设场景,展现了奋斗的中国、发展的中国、美丽的中国,诠释了几千年来中华民族对“脊梁”的追求,是对中华民族文化基因的深层次表达。我相信,任何民族、任何国家的人们看到《脊梁》,一定会从内心深处产生对于中华民族的敬意,一定会对其中的精神价值生出本能的共鸣。我们与世界上各民族一样,都有对于美好生活的向往,但我们更敢于为这种美好生活而接续奋斗,这就是中华民族的伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神、伟大梦想精神。从这个意义上看,《脊梁》生动呈现了中华优秀传统的文化之美。

当然,精品也不可能是完美的。尽管该剧目前已有很好的基础,也还有一些需要提升的空间。比如在浪板的技巧表演上,演员对戏剧情绪的表现多过了技巧的展示,男女主角在高空的绳索技巧展示上,以空间感为主降低了杂技技术的审美表达。魔术变装得到了很多观众的青睐,大家惊诧于在演员完成举手投足的舞蹈动作间眨眼间就完成了服装的变换甚至头饰的变化,但因为舞蹈的队形要服从变装的需要,以及杂技演员对舞蹈的表现能力也是需要进一步提高的。

期待《脊梁》在试演期间广泛收集社会各界的反馈,朝着精品的目标继续打磨提升,使其艺术水准能代表贵州、代表中国,讲好中国故事、传播好中国声音、阐发中国精神、展现中国风貌,成为一张充满力量之美的外交名片!

文字来源:贵州省文艺评论家协会 贵州省杂技团 童岚