贵山漫记∣《矩州风物--贵阳小吃(一)》

作者:涤之

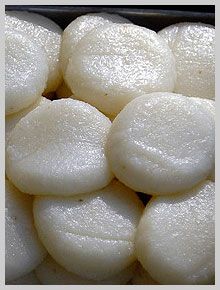

清明粑香又一年

春风吹醒水菊蒿,

山野童子采摘忙。

清晨闹市争相买,

清明粑香满城来。

清明粑,又名寒食粑,各地称谓不同。贵阳叫作清明粑。

贵阳城虽小,但人好吃,且还讲究时令;加上远离中土,故,吃的难免就比外界多了些民族风味的弯弯讲究,即便是汉堡包、炸薯条满街跑的今天,依还古风犹存。

“忽如一夜东风至”。贵阳人一夜醒来,散发着山野清风的清明粑,就白间黄间绿地、宽厚地扁圆着,铺就在僻静的街头巷尾之烙锅里,吸引着南来北往的专客与过客。

夜郎无闲草,黔地多灵药。草长莺飞二月天的贵阳郊外,野草坡树根脚、田土埂坟山头,疯长着一种名为“鼠曲草”的菊科植物,亦是民间呼为“黄蒿”、“水菊”,有化痰止咳、祛风除湿、解毒之功效的中草药。因“黄蒿”是清明时节生长、可度饥荒的野菜,犹得人们喜爱,就直呼它清明菜了。清明菜,贵阳人做清明粑不可或缺之必需。

清明粑是贵阳特有的古老食品,据说是此地布依族的首创,而贵州的布依族相当一部分是古时候从浙江迁徙来的,清明粑是他们带来的或是到黔地后创制的,有待考据。

贵阳稻谷类食品,大多因循固我地享受四季之鲜花嫩草,奉行老天予之“天物”作天然佐配,做出自己喜好、外界称道的鲜美食品。清明粑即是一例。

清明粑,亦有人呼之“寒食粑”,为唐代诗人韩翃《寒食》诗:“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家”而得。虽说此诗是讽刺皇帝偏宠的,但纪念抱木焚死的介子推而定的“寒食节”却成了贵阳老百姓迎春时节“咬春”的不二食品。而专为“不启火”之“寒食节”用寒食菜(清明菜)和着糯米做的粑粑,即得名为“寒食粑”。当然,什么时候清明粑传至贵阳的,就不得而知了。

旧时,贵阳大多人家在清明节前一天,都会做清明粑用于上坟、踏青。清明节前一两天,在街市买回乡间小儿采摘、还带着春风春泥芬芳的清明菜,将清明菜嫩芽洗净、改刀成段,与清明粑的粗坯糅合为一体揉成白间绿的大粉团,信手揪成一个个小剂子;再随手压扁、摊开,象汤圆一样包进红糖、猪油、引子拌成的馅,搓圆、压扁,一个个白间鹅黄、深绿菜絮的生清明粑即成。

清明粑的粗坯有生、熟两种做法,其一是将切成小段的毛茸茸绵揪揪绿茵茵香津津的清明菜,拌入糯米粉即成;另一种做法是将已经准备好的吊浆粉团(即用多半糯米少半中米一齐浸泡一夜后,以石磨磨成浆状,装进口袋,用大石块挤压干水分而成的块状)蒸熟后,掺入巛水切碎的清明菜揉匀,揪成小砣小砣的剂子;其他诸如包馅等程序都是与前者一样了。而后,在洗净的扁平锅内刷上少许菜油,将全生的或半熟的清明粑放进去慢火煨、烙。最要紧的是在清明粑将熟未熟之际,用挾子或拇指和食指挟住清明粑的“天”、“地”两面中央,在锅里像滾轮子一样遍滚烙熟。俄顷,一个焦黄绵软,外表温吞水,内心情如火的清明粑就又香又烫地拿在手中了。趁热,赶紧吃吧!

吃清明粑尤其讲究:单手捧清明粑,还得不停地呼着气,既怕烫着手又怕冷了粑耙,亟亟地从清明粑的“天”(清明粑中央)揪开一小砣,等于是先给清明粑开了个天窗;随后,用拇指、食指沿着“窗口”,一小砣一小砣地揪下来,醮着“屋里”已经化成汤蓉状的内馅,徐徐入口,细细品味:清明菜和着糯米的绵劲清芬,配上猪油、红糖、引子(苏麻)馅的香甜醇厚一起咀嚼,那个清新鲜美呀,让你永生永世永难忘!

别急吼吼的啦!春风一吹,又一年的清明粑香自然又会飘将过来……

糍 粑

数九腊月围炉边,

翻烤糍粑消寒天。

红糖引子蘸就噬,

一片一片又一片。

糍粑,过去的贵阳,都是等到过年时节才打的“粑粑”。糍粑打好后,先供奉祖先、游神,再犒劳家人、自己,是不轻易得吃的美食。现在?贵阳东西南北的背街陋巷,不时即有街边一隅,堂而皇之地大打糍粑,目的是“你看到的哈,现打现卖的噢”。为的是图个新鲜,吃着心里舒坦。

糍粑现打现卖已是独门小户的“糍粑店”每天清晨之食客、路人赏心悦目的一道风景:一甑子刚蒸好的糯米饭倒入店门口或摊点前一整坨大青石挖就的约1.2米长、0.5米直径的条状石臼内,一个或两个精壮汉子用木头的粑槌边锤边杁;锤几锤,杁几下。也就头二十分钟,白生生满街放香的糯米饭,即成了一大坨缠绵揪扯的白糍粑。糍粑打好后,放入刷了油的大铁锅里,堕在一个粗粗的木架子上,木架子下是维持温度的或煤灶或煤气灶。若是煤灶,就撒一层小煤子保持微微小火;若是煤气灶,亦是开微微火,让刚刚打好的糍粑在火炉上的铁锅里恒温着。店家在糍粑的表面盖上一块湿润的白布防尘,随即,新鲜出炉的糍粑开始卖了:店家将一坨(视客人要的份量、价格定夺)热噜噜的糍粑在手心扯成如巴掌厚薄、大小的片,舀入红糖掺和炒香的引子而成的碎末馅,裹紧,再在手旁一个专门盛装“块状油引子”的坦碗里来回搓几搓,一坨黑褐色的引子糍粑就香喷喷地捏在手里了。一口咬下去,刚刚融化的馅子裹随着软糯的糍粑满满一嘴,再加上糍粑外层微咸的引子,呵!那个甜咸软糯的香哦,顿悟何为心满意足了。

贵阳的“糍粑”不仅能捏在手上“野”(边走边吃)吃,还可斯文地“雅”(坐堂)吃。吃“幺(小)糍粑”的食客,大多是成年男人;或坐着或站着,右手拿筷,左手端着一个半大盘子,里面堆着一小堆裹过引子的、只有鸽子蛋大小的糍粑球,糍粑球巅上撒满了白糖纷和黄豆面。食客一口一个惬意地“雅”吃着,价钱比“野”吃的贵些。不过,这种精致袖珍“幺糍粑”如今已踪迹难觅了。

贵阳人对糍粑情有独钟,还衍生了几多花样的糍粑小吃:糍粑稍稍冷却变硬后,切成片,用簸箕一片片摊开晾干水气;打俩鸡蛋,略略加入一点点盐调成鸡蛋液,将糍粑一片片裹满鸡蛋液,徐徐放进开了的菜油锅里炸;看看糍粑泡起来、两面呈金黄色了,捞出来,撒上白糖粉末、引子面面;哈!黄橙橙金灿灿的“鸡蛋拖糍粑”就成了。外焦里糯,香甜可口。

“荷叶糍粑”亦是贵阳糍粑类小吃的香甜类极品:糍粑切成片,毛巾捂着,保持水分。待备齐馅料白糖、玫瑰、引子、芝麻、洗沙、花生米、核桃仁,还有不可少的生板油(猪内壁特有的肥膘)。

将先炒好、舂细、切碎的馅料,与切碎的板油调和在一块,加上白糖(红糖更好),还要加一点点盐;要得甜,加点盐是诀窍。全部装入一钵搅和拌匀待用,将糍粑搓成直径5公分大小的条状,揪成一坨坨圆团子,压扁为10公分左右大的圆饼待用。

平锅用猪油文火煎热后放入糍粑圆饼,用锅铲压薄放入馅料,对折为半圆形,边缘压合为上下粘连交错的皱褶,即成荷叶边状;再煎成两面金黄,盛装入白色盘子中,一道糍粑的美食即成了。此法做成的糯食甜点,因形似荷叶,得芳名为“荷叶糍粑”。食之外壳酥脆,内里香糯甜美,观之黄白相映,赏心悦目。

“白菜苔煮糍粑”。将初春的白菜苔洗净折成段,干糍粑切成与白菜苔一般长短的条状备用;猪里脊或鸡胸脯切成肉丝,用少许芡粉酱油搅匀待用;清水锅里撒点姜丝,待水开后,白菜苔先下锅,莫约一分钟,再将糍粑条下锅一分钟后放入肉丝,共计三分钟;出锅前放入猪油、盐、葱花。盛碗了,呼!鲜香撩人,久吃不厌。

步步升高娃儿糕

水泡磨推成米浆,

日月发酵助酒香。

松松泡泡碗大个,

娃儿吃了长得高。

米粑粑娃儿糕,即贵阳百年美食,酒香氤氲的碗耳糕。

碗耳糕是贵阳老少皆宜、大米发酵的粑粑类食品。

每每经过碗耳糕店铺,总是有一股酸酸甜甜的酒香味,令你不觉伸长脖子,噗煽着鼻子一嗅再嗅:“真香哦!”于是,饕餮口大开,买一个,仨俩口噬下去。哈!万事足矣!

贵阳碗耳糕,秋年四季的每天早上至晌午以前都有得卖。

一个硕大的竹篾蒸笼,总是热气腾腾地发出酸甜酒香的白雾,几乎笼罩了贵阳甜品小吃的百年岁月——

碗耳糕泡泡大大黄黄软软的,吃起来很有嚼劲。“碗耳糕最重要的就是甜味和软度,太甜会腻,太软会稀,必须是越吃越想吃,越吃越有嚼劲的碗耳糕才是地道的碗耳糕。”这是老贵阳人的评判。

贵阳做碗耳糕的店铺很多,而最深入人心的莫过于“南京街的碗儿糕”。南京街就是现今的中华北路中段,此地一隅的碗耳糕铺不大,却云吞雾绕地喧嚣了好几十年。

少时曾住喷水池粮食厅宿舍,从宿舍后门出来往上行几步,不用过马路,就是碗耳糕铺。若许年来,买了数不清多少次碗耳糕,都不曾理会碗耳糕的做法。偶有排队等候时,当街看到的,亦只是将黄黄的米浆分别舀入蒸笼里、蒙上一大层白布的竹篾编的、与吃饭小碗一样大的一个个凹形模具内;舀米浆时,是着意似无意?凹碗里会溢出些许米浆。等蛮大的火蒸熟了碗耳糕,打开蒸笼开卖时,每个开花开朵的碗耳糕都有了连体的“耳朵”。这“耳朵”,不就是凹碗里溢出来的滴滴米浆?让人喜出望外的“耳朵”哦!

后来搞食文化研究,才有机会看(听)到“碗耳糕”产生的过程:

大米淘洗干净,用清水浸泡5小时左右,然后经石磨磨成米浆,将少部分米浆下锅煮熟制成“熟芡”备用,红糖融化备用。其余的米浆滤干水后,用布口袋装起让其自然发酵,而后,加入融化的红糖与熟芡搅成黄米浆,一起发酵4小时左右,再加入少许食用碱,搅匀;待食用碱中和了米浆的酸度后,将调制好的黄米浆分别舀入竹篾凹形模具内,上盖,猛火蒸。莫约头十分钟后,黄橙橙松软软酸甜甜的碗耳糕就出笼了。

至于米浆发酵,听师傅说,夏天发酵时间短,冬天可适当加温搅和,一定要掌握好气温与发酵的关系。发酵结束,放适量碱中和去除去发酵酸味后,红糖的甜味和大米的清香味就凸显了。

碗耳糕,有人说其实名叫“碗儿糕”,因形状如一个小饭碗;亦说,因旧时贵阳大多食用云南洱海出产的“碗洱糖”,如此,“碗洱糖”制作的“碗儿糕”,就成了“碗洱糕”,久而久之简笔画成了“碗耳糕”。

碗耳糕还叫“娃儿糕”呢。莫不是娃儿爱吃?若说是酸甜可口易消化,那倒是的。旧时贵阳有走街串巷的食歌谣:

泡泡松松娃儿糕,

酸酸甜甜营养好。

婆婆妈妈买一个,

娃儿吃了长得高。

其实,碗耳糕叫什么名不重要,重要的是,作为小吃,碗耳糕能流芳百年,实在是会吃又挑嘴的贵阳人精神驻乡的传承。

大汉遗存酣黄粑

汉皇粑 汉魂粑,

偶然必然蹴就它。

经月酵成天作合,

“酣”出饭团名黄粑。

“若要黄粑好吃,就要‘酣’得够时”。这是卖(做)黄粑人的口头禅。“酣”?想不到糯米、玉米、黄豆做的黄粑,是“酣”出来的?黄粑不多吃,故没有追根什么为“酣”。

因为一个家里卖黄粑的同学讲的黄粑源起故事,竟让我有了探究“酣”黄粑的心思。

说:三国时,诸葛亮率兵打进贵州,在交战之前汉军埋锅造饭,谁知饭刚刚熟,敌军已临阵前,诸葛亮下令出击。当时酷暑难耐,火头军等了好久,为防食物馊变,就将还未泡成豆芽的大豆连同未熟的米饭一并搅于锅内,心想煮熟了好存放些,且还一直用微火煨着。一天多后,汉军获胜班师回营,米饭与黄豆已蒸煮近两天了。士兵们饿极了,囫囵吞下去后,才回味今天的饭甘甜微酸不同以往。一看,此饭已分不出是米是豆,都黏城一锅色泽黄润的饭粑团了。因饭粑团甘甜可口,士兵们舍不得丢弃剩余的饭粑团,就用玉米叶包好随身携带。哪知十天半月都没有变味。后来火头军又如法炮制,当地百姓亦争相效仿。一而再再而三地制作并改良为以糯米、玉米为主料,糙米、黄豆为辅料。由于做出来的米团粑莹润金黄,且是刘皇叔的汉军首创,百姓就取名为“汉皇粑”;亦说因为有汉高祖刘邦的英魂保佑着才打赢此役故又称其为“汉魂粑”。可自古道:只有的千年百姓,没有千年皇帝的。于是,“皇粑”成了“黄粑”“魂粑”。流传至今的,是芳名黄粑。是取其色相吧:黄色的粑粑。

做黄粑的步骤?原料是糯米、玉米。辅料是黏米、黄豆,还有老笋壳。先将泡好的黏米、黄豆混合磨制成米浆,把洗净的糯米放入木甑中蒸煮到七八成熟的糯米饭;再将炮制好的米浆与蒸好的糯米饭倒入大木盆中搅拌,搅和成黄色的糯米饭后,待米浆中的水分被糯米饭完全吸收,便将糯米饭搓搓圆团紧成一个个雪白的大饭,再摔打成捆噜噜的长30或40公分、直径12或15公分长立方形;紧接着,用用清洗并煮制好的老笋壳叶或大竹叶将糯米饭团依次捆扎好,放入垫有竹叶的大木甑内,上面铺盖一层厚厚的稻草,用大火蒸7个小时,继续用文火酣足8个小时后,望眼欲穿的黄粑才喷喷香的姗姗出笼。

黄粑混合了黄豆浆汁的糯米饭,在密闭的木甑中经过长时间的蒸煮和发酵,笋壳包紧的糯米饭团,从金黄色变成了褐黄色。还在盗着汗呢,趁热剥去笋壳,一刀切下去,粒粒糯米镶嵌其中,形似珍珠,玲珑剔透,亮晶晶的,像涂了一层蜂蜜。“酣”,原来就是小火慢煨发酵、氧化的过程哦。

“若要黄粑好吃,就要‘酣’得够时。”黄粑就是这样“酣”出来的呦!

黄粑的吃法多种多样:寒冬腊月,围炉消寒天的日子,将黄粑切成片片,在铁炉子上烤炙,前后翻两遍,焦黄软糯的黄粑就可大快朵颐了;另,黄粑切片,上蒸笼大火蒸两分钟,金黄绵软,清香化渣,成了一片片糯香清甜的吃不够;再,油炸黄粑片、酸菜炒黄粑条,都是黄粑的独步吃法。君若有兴趣,各种口味都可试试。

贵阳卖黄粑的店铺,一入冬的最繁忙,就是“酣黄粑”了。几个灯火通夜不灭的昼夜后,一摞一摞的黄粑摆在案子上,呼!瞬间门庭若市,总是卖不完的买不完。这样的喜兴场景,差不多直抵大年三十。

贵阳人的黄粑,迎来了一冬天的惬意。

民族佳肴小米飵

九月重阳糜子黄,

做成米飵美名扬。

说是夷家代代酿,

驻足筑城家家香。

贵阳,五方杂处、多民族聚居的城市。大多汉族人口,布依族次之,苗族再次之。如此,人源繁多的贵阳,就有了丰富厚重的百夷文化,当然,亦就有了多姿多彩的民族食品。其中,“小米飵”是最为贵阳人喜爱的民族食品之一。

贵阳的苗族、布依族等少数民族,烹制小米鲊各具格调,不论是纯甜的、香甜的、果香的、肉香的,经过岁月的淘炼,都成了贵阳传

统的民族民间风味食品。而小米飵究竟属“谁”家?贵阳食品界几经挖掘整理,仍不得其定论。

苗族说:苗王携女寻游山寨,至山民喳幺家中,喳幺家徒四壁,无以款待,就将小米拌以山枣,放在火塘里蒸熟,取名“小米喳”。苗王怒其不恭,然其女见小米喳色泽灿烂,欣然食之,觉得甘香可口,笑语嫣然。苗王见状食之,亦香亦糯,很是美味,转怒为喜,令喳幺回寨专做小米喳。逢各寨主来朝,必以小米喳待之。苗疆各寨重大节庆,皆以苗王所赐小米喳为上品,以示贵重。故,小米飵作为苗家的上等食品流传至今。

布依族称:小米飵是自有仲家(布依族古称谓)就有的千年传统食品。布依族于几千年前的战乱、迁徙后,与其同生共存于贵州的大山之中。

侗族则以小米飵的“飵”字为据,自诩只有侗族炮制食品用“飵”。例如“飵鱼”“飵肉”“小米飵”“糯米飵”等,自古如此,且一路“飵”到今。

“飵”古时从“蒸”,泛指蒸煮食品。

的确,贵州民族聚居的大山里,小米丰盛,虽产量不高,但自给足矣。例如黄平的小米,金黄细糯,较省外小米更悠香绵长些。

小米又称黍、糜子,属半野生作物,是一种种植历史悠久的粮食作物,约有8千多年的栽培历史。由于小米生长对环境要求较严,产量受到限制。贵州山区多有零星种植。小米炮制,由于不需精制,绝大部分营养成份保留。故,其滋补健胃,败火润燥等秋冬季调理养生之作用犹胜。

小米有糯质和非糯质之别,贵阳做小米飵,皆用糯质小米。

过去,贵阳人三十夜的餐桌上,小米飵是不可或缺的佳肴。腊月二十九这天,先将小米淘净,用水泡五六个小时,滗掉水分,加入肥瘦相间的“五花肉”切成的肉片或肉丁,或腊肉、或排骨;依口味加入白糖或红糖,或盐,放在抹好或猪油或植物油的坦碗里,一起大火蒸。经过高火蒸煮,在蒸煮熟化过程中,猪肉与小米充分交融,猪肉的脂肪渗透到小米中,使猪肉的鲜香和小米的芳香融为一体;如此,贵阳人喜食的小米飵,成了!小米飵营养丰富,加糖甜香绵软,入盐则咸鲜爽口;甜咸味均香糯柔绵,回味悠长。

永乐帝敕封之二块粑

永历皇帝朱由榔,

枕得米粑病全消。

敕封饭粑名饵块。

百年美食传下来。

“饵块粑”,贵阳人称“二块粑”,是布依族传承几百年的稻谷类精加工食品。

贵阳民族繁多,但解放70多年来,各民族生活习俗大多已经同化;其中,尤以“吃”最为突出。应该是好吃的东西人人喜欢的缘故吧。如此,这些美好的食品,一代代传承下来,均成了你中有我,我中有你的别样美食,二块粑即是如此。

不用分天日节气了。如今的贵阳农家或商家,随时都可用70%粳米和30%糯米,淘洗浸泡后蒸熟舂捣成泥,再趁热搓成长方、椭圆、扁圆形,摊凉后即为二块粑。两种米质混合而成的二块粑,不仅爽口,且极富弹性。

对二块粑的上心,还多亏了去安龙县采风时“邂逅”了几百年前的“南明永历帝朱由榔”。

在安龙博物馆(当地老百姓称之为“皇宫”或“永历行宫”),我们观瞻了南明永历帝朱由榔移居安龙、建立陪都之史实,亦获知了永历帝逃亡途中生病获治的一段典故,以及成就“二块粑”之缘由。

1652年,明朝灭亡后,永历皇帝逃亡,经广西入安龙。永历仓惶逃往安龙途中受了风寒,无奈,只得暂居一农户家休憩。无巧不巧地,此户人家正在打粳米糯米混蒸的“耳粑饭”为其老人祝寿。热肠古道的布依族同胞见来者抖嗦嗦地“打摆子”,即刻将刚打好、还烫热着的“耳粑”用布包紧充当枕头,为病者取暖御寒,永历皇帝才得以救助。永历皇帝经烫热的“耳粑”作枕一觉醒来,随之病愈起身。众人一看,“耳粑”被压扁,且已冷却成了个块状“枕头”。再落拓的永历帝朱由榔,依然是万民景仰的皇上。随即“耳粑”即被南明王朝永历皇帝敕封为“枕头粑”。永历帝在安龙的四年喧嚣过后,当地老百姓仍因循叫回了“耳粑”。不过,保留了“皇帝睡成块”的“块”字。几经传扬,成为了几百年来的“耳块粑”。“耳”“二”同音,“耳块粑”传至贵阳,不知什么时候,就变成了“二块粑”。“永历帝枕粑成块”是典故也好,是杜撰也罢,人们只记住了醇香可口的“二块粑”。当然,以水稻种植历史悠久、素称“水稻民族”的布依族,响当当地将“二块粑”纳入了布依族特色食品。

中国的民族同胞非常讲究认祖归宗。天下布依族是一家。贵阳的“二块粑”属于布依族食品之事实,布依族争都不屑争了。

高山苗,水家仲(布依族)。水样清芬的布依族,把对二块粑的独钟情意,幻化出了花样繁多的二块粑美食:有炒、煮、煎、炸、烤等,甜的、咸的、辣的、酸的。不过,万变不离其宗,无论怎样的味道、烹制方最妙的是“二块粑”入火锅族,更是又烫又糯之不可或缺。

来饕餮饕餮“二块粑”的几种吃法吧:法,唯独不变的,就是主料二块粑。

一道甜酒煮粑粑,

甜软绵弹人人夸。

粳稻熟蒸舂如泥,

搓成贵阳二块粑。

甜酒煮二块粑:将二块粑切条,用清水浸泡(防止下锅后粘连)待用。在锅中加水,白(红)糖下锅,加甜酒(醪糟)煮开后倒入二块粑条,待二块粑条飘上来,即可关火起锅。白生生甜蜜蜜、补气补血的一道美食即成。若稍觉欠一口,且又能吃者,亦可加煮一个荷包蛋,更是口福满满。冬天吃上一碗,甜尽心窝,通身愈加暖和。

腊菜薹炒二块粑:春天的腊菜薹,洗净巛水,切成小段;将二块粑切成与腊菜薹粗细长短的条状;肉丝、干辣椒丝、蒜丝、姜丝逐一热油下锅,稍稍煸炒,再将二块粑条,腊菜薹齐齐下锅,翻炒一二分钟,烹上酱油,装盘。一盘色香味形皆齐活的“腊菜薹炒二块粑”,秀色可餐地端将出来,有福的您,就大快朵颐吧!

油炸二块粑:将二块粑切成条,晒干后用油炸了,撒点盐或糖,是下酒的好菜,香喷喷酥酥脆脆的,随吃随炸,安逸得很噢!

闲话名菜宫保鸡丁

“国之宝桢”丁宝桢,

贵州织金牛场人。

宦海一生两袖清,

唯留名菜爆鸡丁。

说起来好悲催,贵州近代史上最伟大的人物之一,晚清名臣丁宝桢,因一生为政清廉,且乐善好施;故,生前负债累累,死后连办理丧事都无银两。可谁会想到,丁宝桢小小的个人嗜好“宫保鸡丁”,日后竟成就了名满全国的名肴;进而流传海外,得到了“有华人的地方就有宫保鸡丁”之赞誉。

丁宝桢,晚清名臣,(1820年—1886年)字稚璜,贵州平远(今织金县)牛场镇人。淮军名将,曾任江海关监督、山东巡抚、四川总督等职务。丁宝桢是晚清洋务运动中的重要人物,在台湾推动了电报、煤矿等民用企业开发。丁宝桢为官做事重大义,知变通,重实效,为政清廉,约束部属甚为严厉。

清光绪二年(1876年)九月,57岁的丁宝桢受到慈禧皇太后和光绪皇帝的接见,被授头品顶戴、太子少保,挂兵部尚书、都察院右都御史衔,升任四川总督。当时四川吏治腐败、财政赤字巨大,慈禧特为丁宝桢写了一幅字《国之宝桢》,表达对丁宝桢的厚望。为此,丁宝桢更加勇于任事、吏治严整。

1886年,67岁的丁宝桢死于四川总督任所。由于其俸金多数用于济困助教,病危时竟然债台高筑。只好上奏朝廷:“所借之银,今生难以奉还,有待来生含环以报”。光绪帝动容而称“遽闻溘逝,悼惜殊深”。噩耗传到山东,山东父老悲恸惋惜,请求朝廷将丁宝桢的灵柩盘回山东。灵柩运至济南,士绅百姓争相“郊野祭吊”,将其归葬于历城(今济南)九华山麓。

如果说丁宝桢首创的“宫保鸡丁”为大众喜爱,那么,丁宝桢“前门接旨,后门斩首”,智杀安德海事件,则更被民众所称道。

太监安德海,侍奉慈禧太后多年,颇为擅权。同治八年秋,安德海以为西太后采买寿礼为名,私下江南搜刮民脂民膏。安德海自比为西王母取食的“三足乌”,挂帆“三足乌”旗号一路任性。船到山东境后,山东巡抚丁宝桢以清祖训“太监不得私自离京”为由,将安德海抓获,并火速上报与慈禧太后。慈安太后与同治皇帝获知安德海私自出宫大怒,遂传旨丁宝桢,立即处死安德海。丁宝桢获许后决定将安德海就地正法。

可就在此时,慈禧太后发来解救安德海的懿旨。丁宝桢果断决定“前门接旨,后门斩首”,打了个时间差,迅速将安德海斩首了。丁宝桢智杀安德海,不仅朝野赞许,更为天下民众所景仰。

2010年8月20日,中央电视台“天天饮食”在介绍名菜宫保鸡丁时这样讲道:

……丁公在任,无私无畏、以事为民、富贵不淫、贫贱不移,深得老百姓的爱戴和光绪皇帝的赞赏。丁宝桢死后,为褒奖丁宝桢的精神,光绪皇帝下诏赠其太子太保(宫保)爵位,许祀贤良祠,还钦赐丁宝桢的“辣子鸡丁”为“宫保鸡丁”。

丁宝桢不是名厨,以他的清廉,或许连个美食家也谈不上,虽然人们提起丁宝桢瞬间反应的是宫保鸡丁。不信?你百度一下“宫保鸡丁”,出现的610万个结果绝对令你瞠目;但若搜索丁宝桢仨字,百度报予你的,仅为37万!这样的数字,同样令你结舌。虽然悲愤的“苍天啊!”没有喊出口,但难免被悲怆抑郁困扰。最莫可奈何的是,你又不得不承认丁宝桢留下的宫保鸡丁确实香辣酥脆,齿颊留香,且已是施施然舍我其谁地走出大山、走出国门、走向世界。

生于贵州的丁宝桢喜食辣味,如众多贵州饮食男女一样,都是“七岁定肠胃”既定的。于是,这道花生米、干辣椒和嫩鸡肉炒制的宫保鸡丁,即成为他餐桌上的“常吃常新”也不是奇事。但就“宫保”二字而言,显然冠予了这道“辣子鸡丁”耀人的光环。据此,丁宫保家的“宫保鸡丁”飞入寻常百姓家而得以流传,亦成了民间对丁宫保淳朴纪念。

据理,宫保鸡丁在贵阳,当然地就成了家家不时上桌的“家常菜”,更别说早已是酒席宴会的名肴了。可有些店家、人家,不知“宫保”为何物,就想当然地把“宫保鸡丁”写成了“宫爆鸡丁”,虽为一字之差,却轻慢了纪念丁宫保的初衷。不过,有谁会去追究呢?

如今,好吃的贵阳人因宫保鸡丁广受大众欢迎,就在“宫保”二字上做了新的“宫保文化”,衍生出诸如“宫保牛蛙”“宫保虾仁”“宫保鳝丁”“宫保腰花”等宫保系列。可仍抵不过人们喜好多年的宫保鸡丁。因为,不论谁,到了一个陌生的馆子,总会从自己熟悉的菜点起,而宫保鸡丁,绝对是排行榜之榜首。

以仔鸡丁、干辣椒、花生米等炒制而成的宫保鸡丁,色泽赤红诱人,鸡肉滑嫩,花生米爽脆;不仅是宴席上、家庭里的桌上尤物,亦是一道味美价廉的下饭菜。近年来,贵阳很多路边小店都有宫保鸡丁盖浇饭、宫保鸡丁面、粉卖。这难道不是宫保鸡丁的亲民而得到的拥趸?且映照了丁宝桢对穷人乐善好施的观照?

如今,在英美等西方国家,宫保鸡丁的“泛滥成灾”几乎成了中国菜的代名词,一如意大利菜中的意大利面条。

心怀沟壑的贵阳人有一句老话:大家吃,大家香!

(图片来源于网络)