文化在线丨《赵氏孤儿》古老而现代,讲述中国人的境界

用音乐剧去讲好中国故事,这件事是导演徐俊多年来一直执着坚持做的事。

从原创音乐剧《犹太人在上海》到《白蛇惊变》,再到最近正在巡演的音乐剧《赵氏孤儿》,徐俊初衷不改。他相信,音乐剧也可以成为复兴传统文化的阵地。

音乐剧《赵氏孤儿》取材于元代剧作家纪君祥原著《赵氏孤儿》,基于英国皇家莎士比亚剧团詹姆斯·芬顿同名话剧本改编。这部戏有着跨越中外的基因:根植东西方跨文化语境,聚焦传统伦理价值与现代个体表达,诠释经典故事。

从2021年5月至今,剧组从上海首演,一路走过全国20余座城市。截至本轮上海站结束,将会完成85场演出,为大江南北10余万人次的观众呈现这部扎根古老土壤又开出新枝叶的音乐剧。

作为《赵氏孤儿》的音乐剧改编及导演,徐俊认为,这部剧有属于我们的风骨、信仰与境界。“已知的故事里充满了未知的可能性。《赵氏孤儿》有历史,有当下,有未来”。

《赵氏孤儿》舞台形象的种子游历中外

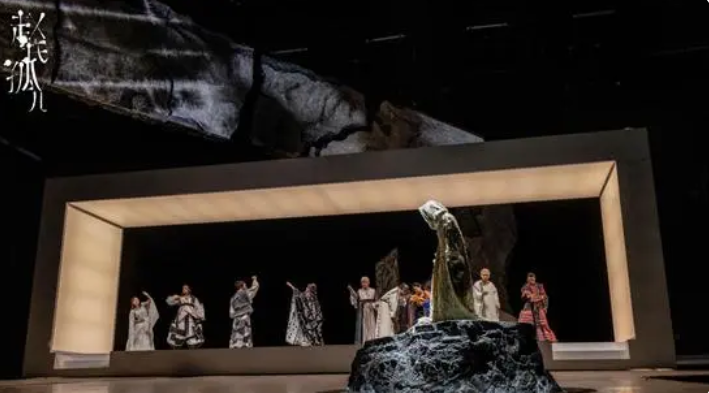

在创作理念中,徐俊始终在探索如何建立起中国音乐剧的“气质”和“特质”,并将这一探索贯彻于作品的美学和舞台呈现的质感之中。

徐俊告诉记者,大约在7年前,他开始准备创作这部剧。

早在1731年,经传教士马若瑟翻译,《赵氏孤儿》成为第一部传入西方的中国戏剧作品。历经300年,这份珍贵的文化交流仍在延续。

“我认为《赵氏孤儿》是中国戏剧文学的一座高峰,我们应该向它致敬。这么多艺术门类都演绎过《赵氏孤儿》,但音乐剧没做过,所以我一直有一个愿望:希望有一天用音乐剧的形式把《赵氏孤儿》搬上舞台。”

2017年夏天,徐俊在英国皇家莎士比亚剧团交流期间,第一次接触到英国诗人詹姆斯·芬顿改编的英文版话剧《赵氏孤儿》。这个版本2012年在英国上演时就收获了广泛的赞誉。

读完全本,徐俊深感相遇恨晚:“诗人用西方哲学的直观与反思,与他擅长的诗结合,将读者的目光投注在故事里未被照亮的角落。”

“从那一刻起,音乐剧《赵氏孤儿》舞台形象的种子,游历中外,落定在我心壤。”经历3年多的筹备和打磨,原创音乐剧《赵氏孤儿》登陆国内舞台。剧中,程婴、屠岸贾、赵氏孤儿等一众人物剥离符号,在正义与邪恶的较量中,呈现家与国、宗族与个人的羁绊,意志与命运抗争的叙事,激荡出人性最深处的崇高与永恒。

徐俊感慨,如此古老的文本,300年前抵达欧洲,颇受欢迎,如今又从英国回到中国本土。

徐俊说:“我相信他们(欧洲观众)看到了我们的中国精神,看到了中国人骨子里的坚定、善、义无反顾,以及敢于牺牲的崇高精神。当一部艺术作品呈现这种精神价值的时候,它一定是被全世界观众认同的。”

在国内巡演的一年半时间里,《赵氏孤儿》得到广大观众的喜爱和追捧,甚至不少观众不辞辛苦跨城“N刷”。

(内容源自中国青年报,如有侵权,请联系删除。)