从西子湖畔到湄江河岸,一段战火烽烟中的教育情缘

今天(9月10日)是我国第41个教师节,主题为“以教育家精神铸魂强师,谱写教育强国建设华章”。在这个特殊的日子里,回望80多年前,烽烟中那段波澜壮阔的“文军长征”,从浙江杭州的西子湖畔到贵州遵义的湄江河岸,一所大学与一座小县城的命运交响曲就此奏响。战火中,黔北的山川草木曾庇护求知的火种;而如今,求是智慧以春风化雨之姿反哺这片土地,延续着这段教育情缘。

走,西迁

“遵义和湄潭是浙大人的‘第二故乡’。”

这是浙江大学校长马琰铭近日在贵州考察交流时的真情流露。此行他代表学校与贵州省签署深化战略合作协议,捐赠支持浙大西迁旧址展陈与湄潭“十五五”规划编制。

浙江大学与遵义、湄潭相隔千里,校地缘分却已延续85年。

西迁至贵州湄潭时期的浙江大学校门(图源 浙江大学求是新闻网)

西迁至贵州湄潭时期的浙江大学校门(图源 浙江大学求是新闻网)

1937年“七七事变”后,抗日战争全面爆发,到1938年8月底,全国的108所高校有91所遭到日本人的轰炸破坏,25所被迫停办。北大、清华、南开、复旦等一批国立重点大学,由中央财政拨款,迁往大后方比较安全的地带。浙大并未被列入名单,办学经费极为有限。当时有不少大学因此解散,但时任浙大校长的教育家竺可桢先生作出重要决定,带领师生踏上漫长的“西迁”之路。

时任浙江大学校长竺可桢(图源 浙江大学求是新闻网)

时任浙江大学校长竺可桢(图源 浙江大学求是新闻网)

“自至杭长浙大以来,余两鬓几全白,颓然老翁矣。”竺可桢在日记里写下西迁路上的窘境。虽然心力交瘁,竺可桢仍不遗余力保护学生,还节衣缩食接济同事。浙大师生们带着图书和教学设备艰难前行,穿越浙、赣、湘、粤、桂等省,沿途顽强办学,弦歌不辍,最终于1939年来到贵州。

浙大西迁历史陈列馆馆长石立滨介绍,抗战时期的湄潭,是一个一面倚山、三面环江的宁静小城,人口不多。时任湄潭县长严溥泉极具远见,多次致信竺可桢,诚挚邀请浙大迁驻,并承诺提供校舍、协助搬迁等诸多支持。竺可桢亲赴湄潭考察,见当地山清水秀、民风淳朴,恰似乱世中难得的治学净土。1940年,浙大决定在此落脚。

为迎接浙大,当地成立了欢迎浙大迁湄校舍协助委员会,在全县范围腾出270余间公房、祠堂、寺庙,再加上一些空闲的民房,支持浙大办学。不少群众还将自家的蔬菜瓜果、大米粮食和鸡鸭鱼肉等无偿捐送给浙大,种种热情之举让经历两年多颠沛流离的师生们倍感温暖。

竺可桢在湄潭时期主持学术会议(图源 浙江大学求是新闻网)

竺可桢在湄潭时期主持学术会议(图源 浙江大学求是新闻网)

没想到,浙大这一待就是七年。浙大师生在湄潭坚持教学科研,一篇篇高质量的论文发表在《自然》等世界顶尖期刊上。浙大汇聚和保护了当时世界第一流的数学家陈建功、苏步青教授,原子能物理学家卢鹤绂、王淦昌教授等知识分子精英,培养了一大批如李政道、程开甲、叶笃正等蜚声中外的科学巨子。

“为一校之长,不止要对学生负责,更要对国之教育负责。”竺可桢对浙江大学倾尽心血。西迁时,浙大只有文理、工、农3个学院16个系,1946年返杭时,浙大已发展为文、法、理、工、农、医、师范7院26系,在校生达2171人,比西迁前增加了两倍多,科研成果丰硕。

一抹茶香穿越80年

七年的患难与共,七年的相濡以沫,浙大师生在湄潭流下诸多佳话。

“那时湄潭的生活条件和学习环境都十分艰苦。为了节省桐油,我每天晚上夹着书本到外面一家茶馆看书。茶馆坐满茶客,我就静静找个空位坐下。老板娘照常为我泡一碗茶端过来,摆在我面前,且不收茶钱。”诺贝尔物理学奖获得者李政道曾经是浙大的学生,在他的印象中,湄江河边的清茶映照出湄潭百姓对莘莘学子无言而深沉的呵护。

这抹茶香穿越时空,连接起80多年前那段相对纯粹的时光,和如今“中国茶业百强县”的情缘。

湄潭万亩茶海(图源 湄潭县人民政府网)

湄潭万亩茶海(图源 湄潭县人民政府网)

浙江大学湄潭茶叶研究院院长王岳飞说,浙大在湄潭的7年时间里,教学、科研、生产实习紧密结合,做了大量的茶叶科研工作。在与中央实验茶场合作期间,浙江大学农学院的师生们将湄潭苔茶的原料以浙江龙井茶的加工工艺炒制,研发出一款名为“湄潭龙井”的新品,也就是如今湄潭翠芽的前身。

湄潭天下第一壶(图源 湄潭县人民政府网)

湄潭天下第一壶(图源 湄潭县人民政府网)

时空斗转,湄潭与浙江大学的校地合作如今仍在继续,双方围绕茶文化、茶科技、茶产业发展,聚焦茶学领域开展前瞻性及应用性技术研究,共同打造高质量创新发展共同体。“我们将乌龙茶品种与红茶工艺有机结合,搭建了溯源系统以及茶叶风味物质数据库。”当地一位茶厂负责人说,在浙大帮助下,茶叶品质稳定,远销多地。

如今,茶叶产业也成为湄潭经济的支柱,全县拥有60万亩的生态茶园、700多家茶企和30.34万名茶农,2024年茶叶总产量达6.94万吨,产值69.13亿元。

教育薪火代代传

浙大路、可桢路、浙大广场……浙江大学与湄潭群众在战火中结下的深情厚谊,藏在这个黔北小城的各个角落。而浙大人也没有忘记这个叫“湄潭”的地方,当年浙大教授在湄潭出生的后代中,姓名中几乎都嵌有“湄”字。

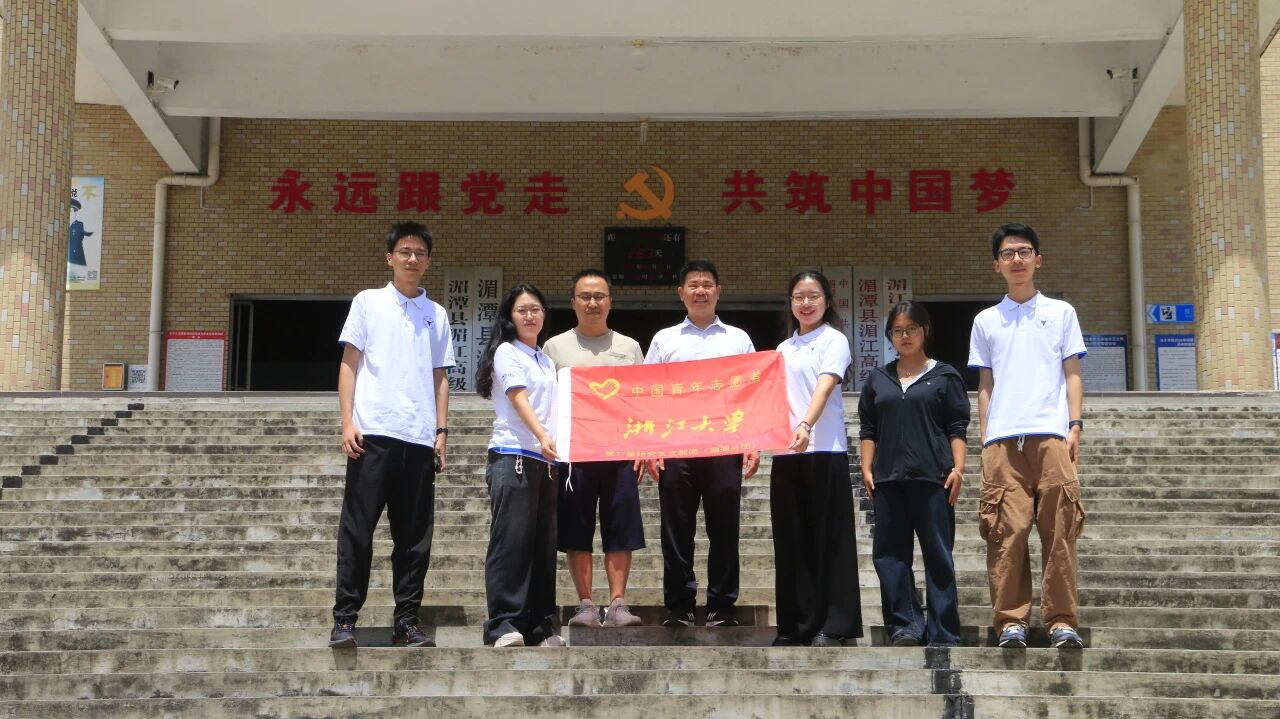

情感的纽带穿越时空,为教育协作注入持久温度。从2008年开始,浙大在湄潭成立了支教点,每年都会派学生到湄潭支教。今年暑假,浙江大学支教团的成员再一次如约来到湄潭,续写这场跨越山海的深情约定。

浙江大学支教团(图源 湄江高级中学)

浙江大学支教团(图源 湄江高级中学)

从2013年起,浙大获得最高奖学金“竺可桢奖”的学生们每年都会来到湄潭重温母校历史,缅怀先烈,深刻体悟“公忠坚毅,担当大任,主持风会,转移国运”16个大字的分量,和浙大“求是”精神的精髓。

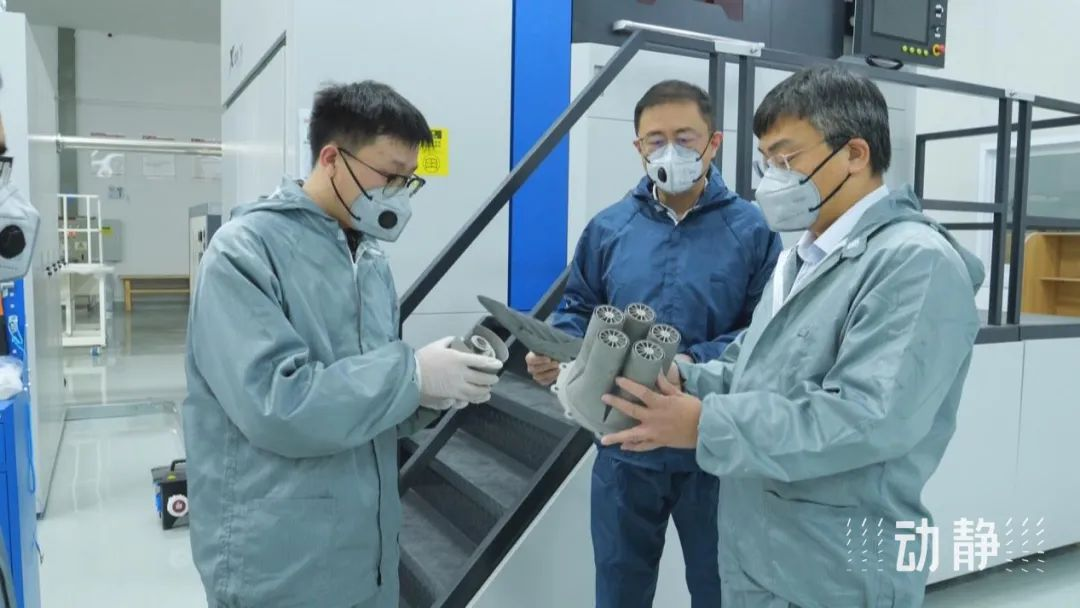

今年年初,12所国内顶尖高校携手,精准帮扶贵州9所高校的16个学科。浙江大学首批就派出11名专家组团,以共建大平台、攻克大项目为突破口,助力贵州大学机械学科提质升级,将创新打造“浙大—贵大—头部企业”三方合作模式。

浙江大学帮扶专家组组长冯毅雄教授表示,浙大与贵州的联系有着悠久的历史,从抗日战争时期的浙大西迁再到现如今的东智西送,都见证着浙大人与贵州的深厚感情。

浙大帮扶专家正在贵大开展工作

浙大帮扶专家正在贵大开展工作

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,国务院近日公布第四批国家级抗战纪念设施、遗址名录,“湄潭浙江大学旧址”入选。八十五年前的战火中,老一辈教育家,将信念、坚守、执着、热忱带到红城遵义,融入湄潭的山山水水。如今,教育薪火代代相传,也在传承与创新中历久弥新,照亮莘莘学子笃志前行的道路。