思享空间·人物志|王朔——起初·纪年

自2008年出版《和我们的女儿谈话》后,王朔已有15年没出新作。近日,王朔推出最新作品《起初·纪年》。

《起初·纪年》是四卷本长篇小说《起初》中的一卷,取自汉武帝的故事。王朔以熟知的历史为出发点,讲述了从汉武帝亲政到去世50多年的人生,以及生活在这一时代众多的人物。

借由此书,王朔,重回大众视野,可他的故事依然要从头讲起。

1993年,《阳光灿烂的日子》开机,特意选在8月23日,那天是王朔的生日。姜文夏雨只是演绎者,王朔才是那个故事的主人。

电影中,王朔客串了个角色,威震四九城的“小混蛋”。摆平了数百人斗殴后,他在少年们簇拥下走进老莫西餐厅。

长桌扎啤,众星捧月,王朔桌首举杯,“四海之内皆兄弟,五洲震荡和为贵”。

喀秋莎欢快舞曲中,他被众人高高抛起,他侧过头,透过银幕,似笑非笑。

那是他唯一一次电影出镜,此后也试镜几次,但不了了之。灵魂虽然桀骜,但终究皮囊已老。

小时候,他生得极为粉嫩。他在北京复兴路大院长大,母亲曾是第三军医大学校花。母亲一度把他当女孩打扮,并担忧这孩子是不是过于文静。

多年后,他的粉丝窦文涛点破心境:越文静孩子内心越野,心里都装着大江大海。

长大后,王朔追随父辈足迹,入伍海军,守望黄海,后来守仓库做宣传,工作之一是画墙报。

他第一部小说《空中小姐》满是纯情,《一半是海水一半是火焰》浸染叛逆,到了第四部《橡皮人》,开篇石破天惊。

小说获奖后,他受邀畅游怀柔水库,此后他名声越来越大,游得也越来越远。他在黄山游太平湖,在昆明游滇池,最后在三亚遨游南海。

一个时代的水气独宠他一身,1988年,被称为王朔年,当年他四部电影上映。

那四部电影中,最火的是《顽主》,导演米家山说,那是一个宣泄口,用讽刺的、调侃的、嬉笑怒骂的方式去宣泄。

九十年代开篇,王朔转战影视,担当编剧。

《渴望》凝固了市井岁月,《编辑部的故事》切片了职场人生,《过把瘾》引得万人空巷,让一代人爱得死去活来。他以一己之力,引领一个时代的文化风潮。

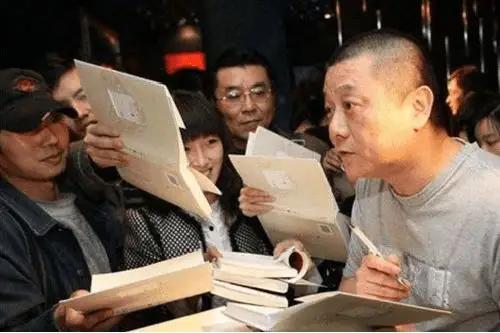

人民大学电影院内,银幕上打出“编剧王朔”,便全场掌声雷动;西四地质礼堂外,千人雨中排队等着见他。

礼堂大门打开后,人潮蜂拥而入,冲至台前,此起彼伏“王朔我爱你”声音。当然也有女生失望,“他不应该是挺坏的嘛,至少要有络腮胡子啊”。

台上王朔全无名人自觉,他笑骂自嘲:我就像峨眉山上的野猴子。

1992年,王朔出了磁带,名叫《玩的就是心跳》,12首歌全以他小说命名,演唱者囊括那英、田震、韩磊等当年最红歌手。

那年年底,他的四卷文集出版,他成为在世作家出文集第一人,并推动了版税付酬。那年,他不过34岁。

文集首印便脱销,有书商采购落空,蹲在出版社院内不愿离去。

文集上市前,出版社印了150万张王朔画像,贴满全国各书店网点。

画像内,王朔的眼神像极了那个时代:天真又狡狯,骄傲又自信,举目四望,没有定理,也无神坛。

1994年,王朔和冯小刚合伙开好梦公司,开业当天,高朋满座,“阵容远胜金鸡百花奖”。

不久后,他又和叶大鹰开了时事文化,雄心勃勃做艺人经纪,签的第一个艺人是陆毅,每个月给陆毅发500块生活费。

同年在上海,批评他的浪潮开启,1997年,他无奈远走海外。

半年后,他归国,然而夜宴散去,物是人非。

他如《一声叹息》主角般,一幕幕开场锣鼓,一曲曲落寞悲歌,终随风远去。

他是上一个时代潮水的宠儿,却在世纪之交,踏空在两个巨齿交错的空隙中。

网络兴起,文学落幕,和他同时代的作家大多被打上封条,束之高阁。王朔也应如此,但他不愿意。

他试图重拾话语权,选择武器是杂文。他密集推出了《我看金庸》、《我看鲁迅》、《我看老舍》,篇篇辛辣,举世哗然。

2000年,《南方周末》登了一篇《我看王朔》回击他,文中把他小说逐一批判,骂得酣畅淋漓:有读者大呼解气,然而一打听,这篇也是王朔自己写的。

他不是哗众取宠,他只是反感盲从潮流。

刘震云说王朔小说的核心是“别装”,野夫说王朔想表达的是反抗,叶京说王朔一生都在推倒神坛,而陈丹青说,他不断自省,推翻所有人,包括他自己。

他桀骜又自卑,他锋利又柔软,他看起来浑身是刺,但俞飞鸿说,王朔内心其实善良得一塌糊涂。

世纪之初,他一直试图跟上浪潮,他研究过在线阅读付费,还在徐静蕾网站写过一年博客。

每隔几年,他都会忽然巡游门户,占据封面,登上头条。所到之处,人仰马翻。

他弹剑而歌,新生代觉得他沐猴而冠,最终满地狼藉,只余喧嚣。

他说,他崇拜一法国哥们,年轻时扬名天下,消失20年,法国文坛出一新秀,“大伙一去采访,发现还是他!”

2007年,他自信满满地推出《我的千岁寒》,然而骂声如潮。

评论家说:写走了,写散了,写飞了,满篇呓语。

那本书的失措,源于别离。

一切都在告别。王朔在极短时间内,频繁经历冲击。父亲、哥哥、梁左、五个朋友,接连过世,“有人上午还好好的,下午就没了”。

冲击如此之大,王朔直接崩盘,他走在街上,忽然觉得精神大厦轰然崩塌。

他倦懒动笔,不再发言,夜夜在三里屯买醉,吴虹飞采访他的文章开篇写道:年轻一代已经不太知道,这个名字曾经以横扫之势,长期雄踞在电影、电视以及书店的书架之上。80后、90后在漫长的青春期里寻找自己的文化偶像时,王朔正在三里屯的某个酒吧里夜夜两眼发直。

他从崩盘中挣脱而出,已是近十年后。他迷上《时间简史》,试图重建心灵坐标。

他隐居在顺义家中,甚少外出,一个月出去采购一趟,塞满冰箱。偶尔兴起,便炖一锅肉,汤汁浓郁,随捞随吃。

他的书房有一条案,上面散落旧书,他以此供养精神。每日读罢,他会敲写新书,不多不少,整500字。

书房之外,客厅电视整日开着,但处静音状态。画面上众生轮回,爱恨交织,但不发一声。

他已不愿发言,更懒于左右喧嚣。他微信头像是自养家猫,朋友圈只看不说。

而在他隐居的屋宇之外,娱乐彩色又浮躁,话题频出又消失,盲从者甚多,独立思考者越来越少。他喜欢的《时间简史》说,当你原地停顿,时间会加速逝去。

他不愿再追逐潮流,而将目光投向史前,他的新书舞台设在汉代,那里有大片空白,可供他恣意行走。

新书简介中,他所有的身份删除浓缩,最后回到起点,只剩下两个字:作家。

社交场上,他新书引发的涟漪也在收缩。

他上了热搜,但峰值讨论不过千条,远逊于杨紫吃蛋糕。

知乎上,关于他新书的问答,高赞的回答为“一个过了人生巅峰期,开始被世人遗忘的作家。”

90后说这是上一代的狂欢,00后说不识王朔。他的封面被合上,塞入时间角落。

像极了遥远的时代回响,那梦幻般的开场,宏大史诗如大幕拉起,戛然而止,开悟到的人生,不过是茶余谈资。

其实,他还是他,只是我们变了……

——小可

文本参考:摩登中产——不识王朔