龙说夜郎丨“此江甚广不可梁,此水甚怒不可航”,但“我言秋日胜春朝”,人定胜天

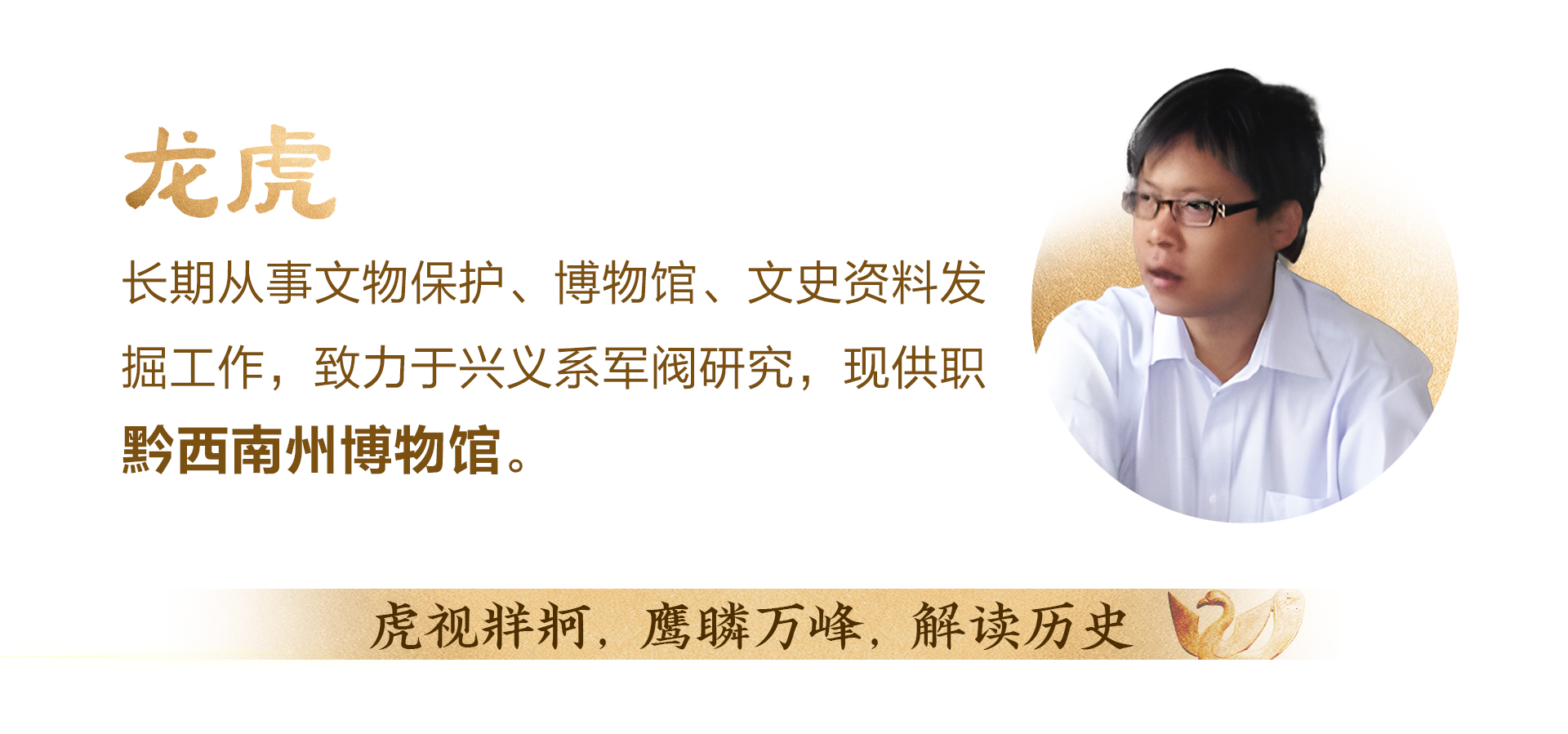

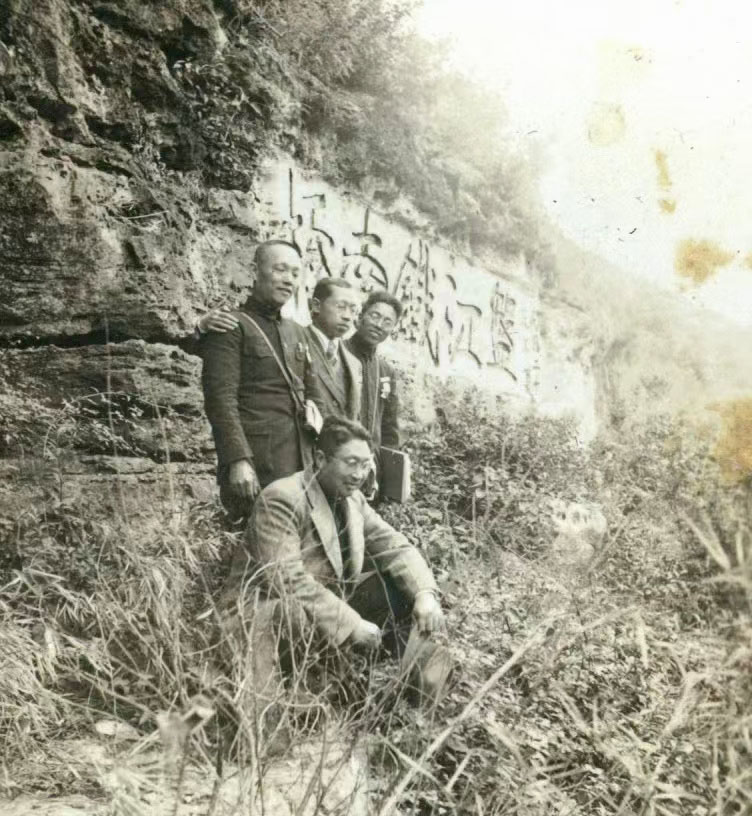

清代“盘江飞渡”摩崖石刻 陶永代 摄

清代“盘江飞渡”摩崖石刻 陶永代 摄

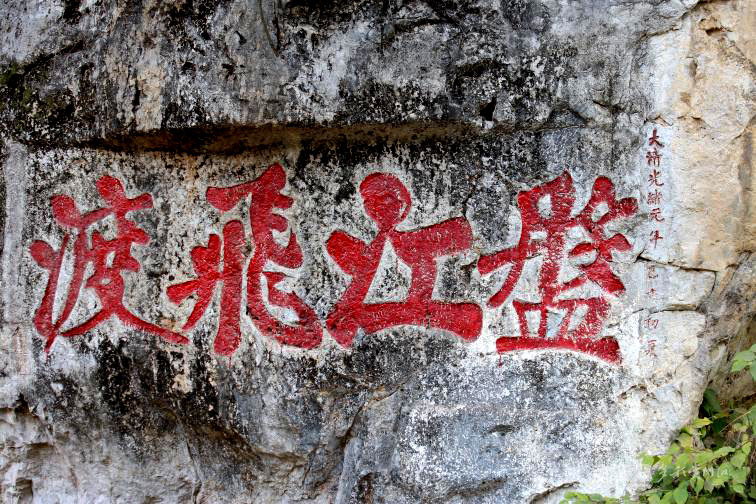

盘江铁索桥现存清光绪年间的摩崖石刻两通,均位于关岭东岸。一通时间为“大清光绪元年(1875年)乙亥初夏”,为新任永宁知州满洲正红旗人松昌题“盘江飞渡”,石刻高0.8米,宽2米。据《贵州文物地图集》记载,另一通为官员施钻鲁题“力挽长河”,石刻高0.5米,宽2米。光绪年间,蒋炳堂曾捐资对盘江铁索桥大修。贵州学政叶在琦撰有长诗《盘江铁索桥复成寄安义蒋镇军炳堂》记录,云:

潜蛟生角隘潭穴,击水飞行越危岊。浮槎木石互撞㧙,严隒冲波半偏裂。

长虹战衄失首尾,波落江心见丛铁。二三残絙远可数,窸窣犹鸣阴雨节。

江流入夏悍且深,朅来一苇愁行人。蹑空讵有鞭石手,駴目更甚缘橦身。

健儿触险尔勿矜,善泅常遇龙蛇嗔。衡流赪尾坐太息,延颈望有仁人仁。

觥觥镇军顾我语,期我重来兹役举。千金之诺果如响,万口同讴固其所。

峰回一转见栏楯,耸碧流丹映烟雨。导行一骑已欣欣,方驾群驺相衙衙。

炉锤百炼力无惴,沤泡万钉巧能补。众材骈列直中弦,巨缆下垂句若股。

谛观颇识巧工精,小憩都忘行役苦。当年当辙弄螳斧,捣穴偏师絷穷虏。

飘飘大纛自舒卷,如此釜鱼何足武。牙门分筦般输籍,次第庀材料山泽。

澜沧之制今宛然,更念西征恢旧驿。纪功莫忘奢香名,访古欲搜庄蹻迹。

要令千里通滇池,亭堠画一悬旌旗。建牙出为方面守,古有举者勿废之。

利民岂必创奇绩,凿空不若培其基。铁官矜贵铁政急,欲健元气忘疮痍。

知君默默用此意,实事求是良可师。暄妍共爱山姜笔,小李画图纪风日。

灵蠵赑屃能驮碑,深镌傥取吾言质。

清代“力挽长河”摩崖石刻 陶永代 摄

清代“力挽长河”摩崖石刻 陶永代 摄

这首诗生僻字众多,开篇描述饱经风霜的铁索桥仅剩“二三残絙”,百姓“延颈望有仁人仁”,翘首期盼圣贤。“峰回一转”,“导行一骑已欣欣”,蒋炳堂修桥部队已到。“炉锤百炼力无惴”锻造铁索,保持“巨缆下垂句若股”的悬索结构,桥成“飘飘大纛自舒卷”,最终升华至“利民岂必创奇绩,凿空不若培其基”的务实治国理念。蒋炳堂,名宗汉,云南大理鹤庆人,光绪十四年(1888年)始任安义镇总兵,相当于盘江军区司令员。蒋炳堂既是军事家,又是实业家,早在光绪二年(1876年)就捐资十万白银督造金龙铁索桥,成为滇西交通重要枢纽。完成盘江铁索桥修复后,蒋炳堂于光绪二十四年(1898年)又着手在下游约27公里处修建花江铁索桥,即今世界第一高桥-花江峡谷大桥下方位置。

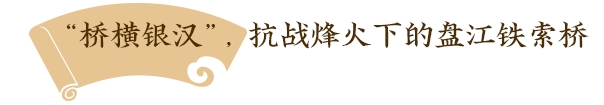

民国时期,吴用宾撰“桥横银汉”摩崖于关岭东岸。《民国晴隆县志》记载,吴用宾系晴隆“前清秀才,简朴一身,数十年服务桑邦,毫无陨越,乡人称颂。”“陨越”源自《左传》,意辛勤工作,从未失职。“桥横银汉”来源北宋杨亿诗句:“路入桃源花烂漫,桥横银汉水漪涟”,天上银河之意。石刻长2.84米,高0.83米,落款“民国二十年(1931年)三月吉日;用宾撰,光国题;镌石周绍先。”猜测光国、周绍先两人,均是晴隆或关岭本地人。

民国“桥横银汉”摩崖石刻拓片 黔西南州博物馆藏

民国“桥横银汉”摩崖石刻拓片 黔西南州博物馆藏

国民二十四年(1935年),为全线贯通滇黔公路,盘江铁索桥作为关键交通枢纽,使用钢材加固,以满足汽车通行,完工后当局于关岭东岸镌刻“盘江铁索桥”摩崖石刻,作为地理标志。民国二十六年(1937年)4月,国民政府组织从南京到昆明的“京滇公路周览团”,考察滇黔公路通车情况,留下车辆通过盘江铁索桥照片。著名翻译家吴寿彭先生有诗《自滇还至盘江汽车过铁索桥作》,也说明盘江铁索桥能够顺利通车。诗云:“坚甲长车瓯脱寻,中原胡汉日相侵。漫天冉冉生浓雾,杂草离离托素心。鸟兽群同蕃下泽,火刀渐已拓丛林。每怜让德三苗最,绝壁奔湍人阻深。”民国二十七年(1938年)4月,为躲避战火,国内几所高校组织“湘黔滇旅行团”内迁,在清华大学国文系教授闻一多带领下,从长沙迁昆明,根据师生们途经盘江的照片和回忆文章,从关岭到晴隆是用船摆渡,闻一多在晴隆停留三天,速写一幅《安南县魁星楼》留存,说明盘江铁索桥再次中断。

民国“盘江铁索桥”摩崖石刻 图片来源:晴隆二十四道拐抗战纪念馆

民国“盘江铁索桥”摩崖石刻 图片来源:晴隆二十四道拐抗战纪念馆

抗战前期,国民党被动防守,造成在正面战场溃败,贵州由此成为战略大后方。以贵阳为中心的黔桂、黔湘、黔川、黔滇四条公路,成为抗战物资的重要保障线。为确保道路畅通,国民政府西南公路运输局在交通要道成立工程部,于民国二十七年(1938年)10月成立“盘江桥工处”,并派员赴越南购买钢材,将铁索桥改建为钢架桥,次年5月重新通车。同时完成的,还有贵阳通往陪都重庆的乌江钢架桥。

抗战进入相持阶段后,日本加大对后方交通枢纽的轰炸,盘江铁索桥首当其冲。民国三十年(1941年)6月,盘江铁索桥在日敌机数日狂轰滥炸下被毁,中国军队只得临时在上游约一公里处抢建铁索浮桥,保障运输通畅。民国三十一年(1942年),美国公路工程部队进驻晴隆,在盘江桥头修建塔架,用于牵引钢索,盘江铁索桥改建成钢梁吊桥,成为抗战后方关键的交通枢纽,在第二次世界大战中功勋卓著,见证了中美两国的友谊。

盘江钢架吊桥

盘江钢架吊桥

盘江铁索桥从明天启六年(1626年)朱家民创建至今,整整过去399年,历经毁、建、再毁、再建的不断反复,历经铁索桥、木桥、浮桥、公路吊桥、钢梁桥等不断变换,今天依旧矗立在北盘江,成为贵州古代桥梁的标志。适逢世界第一高桥花江峡谷大桥通车之际,突然想起清咸丰时期云贵总督吴振棫形容盘江的句子:“此江甚广不可梁,此水甚怒不可航”,但“我言秋日胜春朝”,天堑变通途,人定能胜天。