遇见|大人的软肋,藏在时光机里

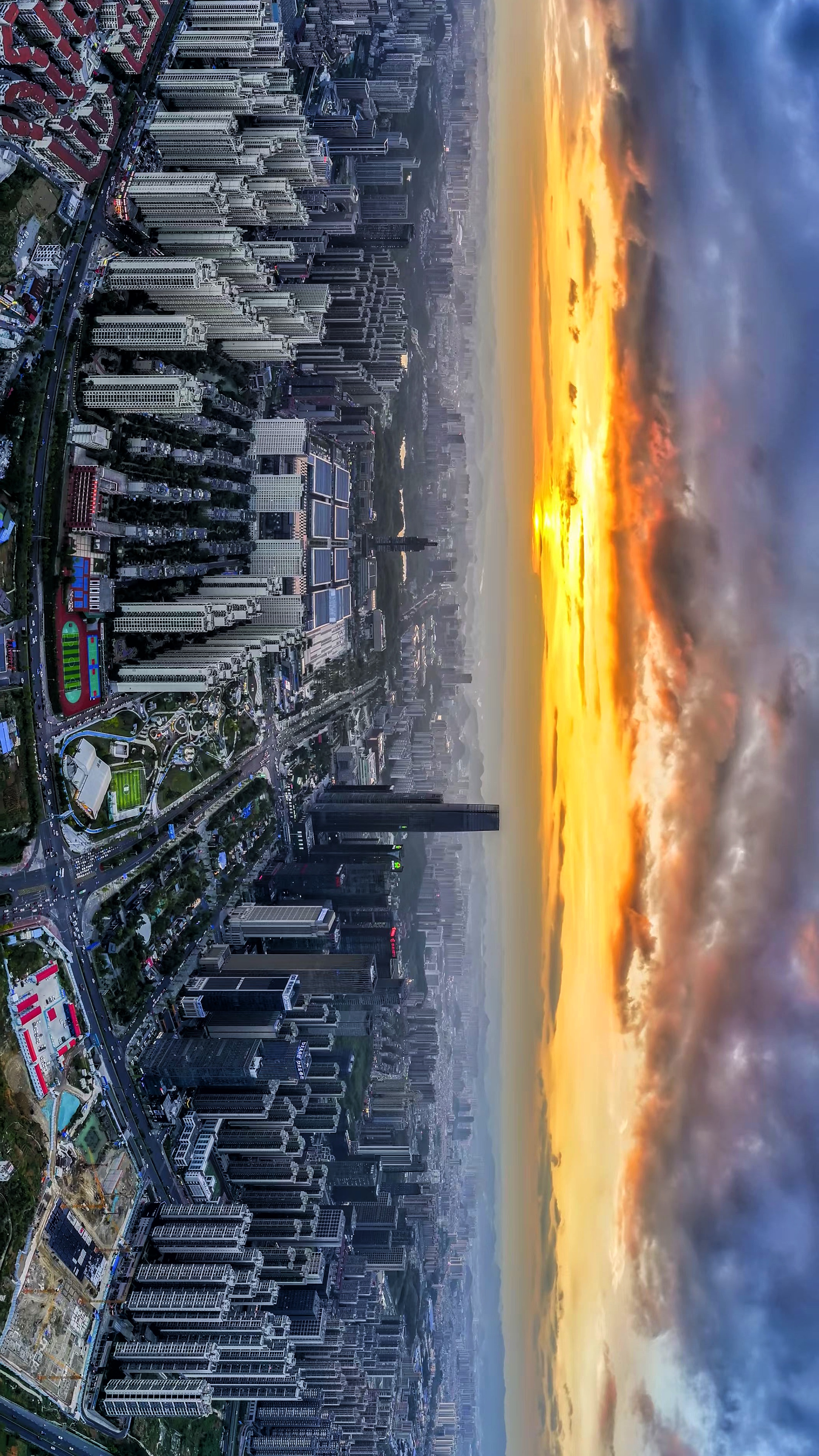

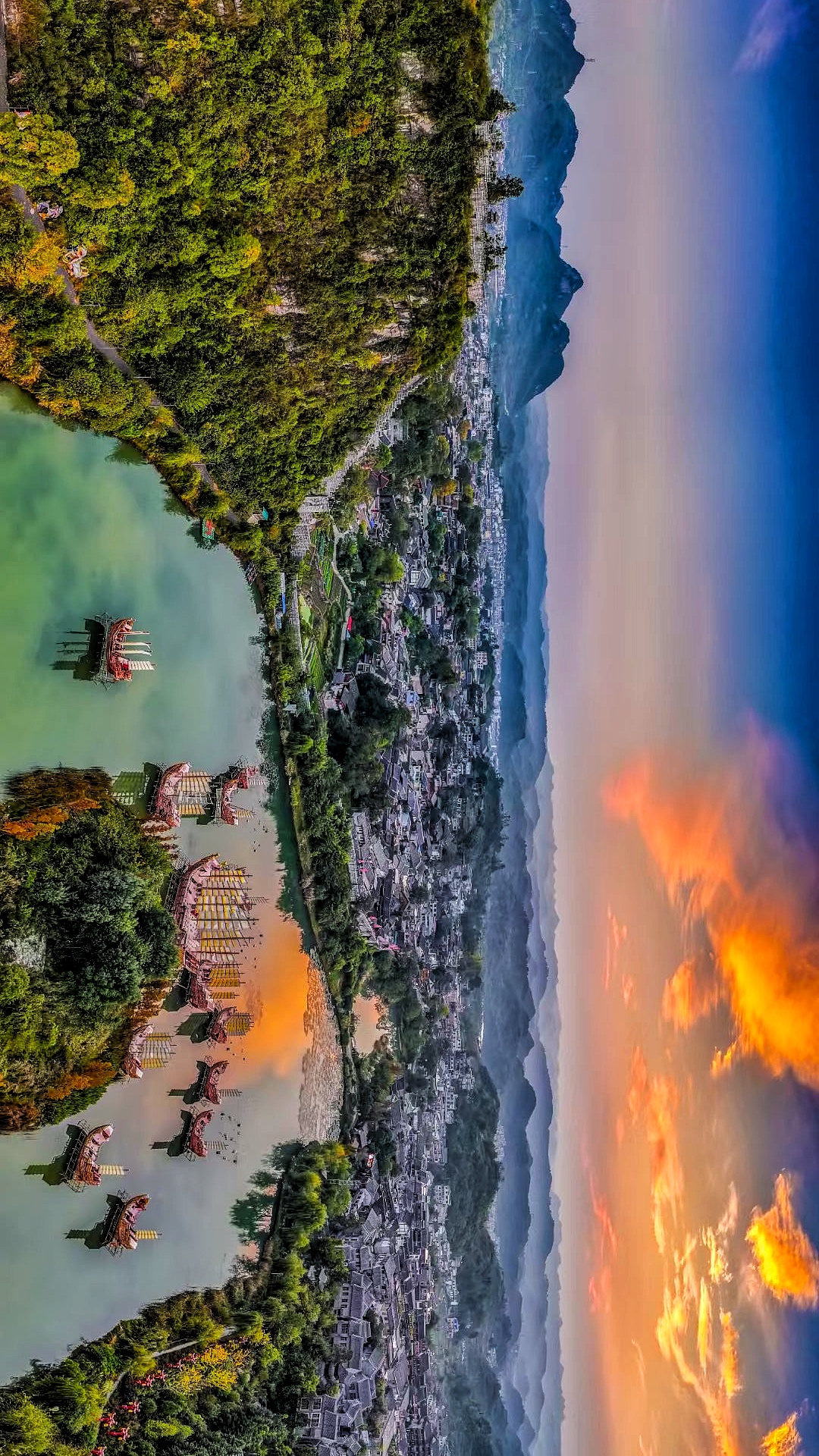

每个成年人的口袋里,都藏着暖黄色的时光机,当生活褶皱划破故作坚强的外壳,我们便轻轻拧开发条,让那些未说出口的哽咽,顺着月光铺就的归途滑向童年。 文中的鎏金晚霞画面,特别赠予你。把烦心事揉进暮色九分钟……看夕阳将余晖缱绻成天际的温柔,所有疲惫都融化在黄昏的蜜罐里,再爱一遍这浪漫又温暖的人间。

你们现在还看动画片吗?我啊,从小就是个动画迷。小时候能理直气壮地抱着电视看,现在只能偷偷摸摸追番,毕竟三十好几的人还对着屏幕抹眼泪,总被朋友笑话像个长不大的熊孩子。

前些天重温《哆啦A梦》,看到大雄爸爸喝醉酒躺在玄关那段,突然就破防了。那天大雄爸爸应酬喝得东倒西歪,大雄想扶他回屋,却被一句“小孩子别管大人”堵了回来。哆啦A梦灵机一动,带着他们坐时光机回到奶奶还在的时空。醉醺醺的爸爸见到自己母亲那刻,忽然就变回了会哭鼻子的小孩,趴在妈妈膝头说被部长欺负了。哆啦A梦那句“大人们已经没有能撒娇的大人了”,像根小针轻轻戳在我心尖上。

这让我想起去年冬天我爸突然发来一张病房窗外的风景,配文:“考考你,这是哪儿?”我还在兴致勃勃猜旅游景点,结果电话那头传来护士叫床号的声音。原来他独自住院半个月,连手术签字都是自己颤巍巍写的。他肝硬化,今年要去北京复查,这倔老头硬是瞒着我买机票,却在起飞前连发十几条微信:机场遇到会唱戏的老爷子,飞机餐有他最爱吃的小饼干......

那天蹲在工位隔间里翻着这些碎碎念,突然就想起大雄爸爸伏在奶奶膝头的样子。原来大人也会像小孩搭积木似的,把心事一块块垒得老高,生怕碰倒任何一块就全盘崩塌。他们不是不会疼,只是身后空荡荡的,再没有人能接住那些摇摇晃晃的积木。

我们这代人又何尝不是呢?记得刚工作那会儿,半夜加完班走在漆黑的小巷,路上遇见几个醉酒的人,提了一口气就开始跑,耳机掉了一只都不敢回头捡。还有一次出差遇到车祸,凌晨三点站在高速护栏外,举着手机给呼啸而过的大货车打灯,就为看清车牌好拦车第一时间送同伴去医院。这些时刻不是没想过拨通家里的电话,可手指总在拨号键上方打转——怕听见妈妈带着睡意的声音突然清醒,怕远在千里的担忧变成电话线里的叹息。

直到有一次邻居大姐撞见我蹲在楼道里哭,二话不说把我拽进屋,往我怀里塞了杯热腾腾的姜茶。她边织毛衣边念叨:“我闺女在澳洲也是报喜不报忧,上回阑尾炎手术完才视频,还笑嘻嘻说刚吃了冰淇淋。”那瞬间突然明白,我们和父母就像隔着玻璃窗互相表演坚强的人,都以为对方需要看到自己游刃有余的模样。

现在我开始学着脸皮厚点。项目搞砸了会跟老爸视频讨教,虽然他的职场经验还停留在九十年代国营厂;遇到不公平的事情跟老妈哭诉,听她在电话里中气十足地骂黑心人;甚至开始给朋友发“求安慰”三字真言的表情包。说来也怪,当我不再死扛着成年人的体面,生活反而像卸了沙袋般轻快起来。

前些天整理旧物,翻出小学时珍藏的哆啦A梦贴纸。泛黄的贴纸上,蓝胖子正举着时光机微笑。忽然觉得,或许我们心里都该养着这么只机器猫。当生活的重担压得喘不过气时,就坐进时光机里,抱抱那个曾经摔疼了会哇哇大哭的自己,也抱抱那些在我们看不见的角落偷偷抹眼泪的大人。

《小王子》里说所有大人都是过期的小朋友。要我说啊,每个硬扛着生活的成年人,兜里都该揣着几颗童年留下的水果糖。苦了累了就含一颗,告诉自己:撑不住的时候,就去找找生命中的哆啦A梦吧——可能是父母藏在皱纹里的关切,是爱人暖烘烘的怀抱,或是朋友永远在线的对话框。

就像此刻窗外的路灯,它见过大雄爸爸的眼泪,也见过我深夜加班时的泡面,但它依旧温柔地照着所有不肯轻易认输的大孩子。生活这座游乐园啊,从来不是让大人来当检修员的,玩累了的时候,记得去旋转木马上歇歇脚。

当旋转木马的音乐渐渐低回,暮色中亮起的盏盏路灯会告诉你:那些藏在皱纹里的关切、留在对话框里的“正在输入中”、半夜煨在灶台上的小米粥,都是生活悄悄塞给我们的时光机按钮。它们或许不能带我们回到童年,却能让此刻的眼泪落进温暖的掌心。你看大雄爸爸醉酒那夜的月光,此刻正轻轻覆在你加班的窗台——三十年前某个孩童摔疼时的哭声,三十年后某个父亲独自签手术同意书的钢笔,原来都被同一片星光默默接住过。

要相信总有人爱着你的斑驳裂痕,就像春天爱着未融的残雪。当你说“没事”时捂住话筒的哽咽,逞强时攥得发白的指节,迷路时在原地兜圈的脚印,都会被另个时空的哆啦A梦轻轻捧起。此刻不妨摸摸口袋,那颗童年留下的水果糖,正在黑暗里发着微弱而坚定的光。

摄影:尹刚 文字作者/图片后期:王喆