是山水指引还是文脉感召?这片土地凭什么让浙大奔赴而来?敬请关注《西迁壮歌》第三集

是山水奔腾的指引,还是文脉激荡的感召?这片土地究竟以怎样无声的力量,引领人们汇聚于此?

11月26日晚,纪录片《西迁壮歌》第三集《薪火相映》在 CCTV-9 如期热播,生动再现了抗战时期中华儿女以生命守护文明根脉的史诗壮举。

浙江大学与贵州遵义结下深厚情谊

山城遵义,南临乌江,北依大娄山,是由黔入川之咽喉。90年前,一场重要会议赋予它不可磨灭的历史光辉。1935年,遵义会议召开,成为中国共产党历史上一个生死攸关的转折点。

历史往往惊人的相似。前后虽相隔5年,浙江大学西迁的落脚点却也汇聚于遵义,自此与贵州这座小城结下了深厚情谊。

浙江大学的迁入,让遵义老城顿时变得热闹起来。当地人虽不明晰浙大的到来将产生何种深远影响,却心怀最质朴的情怀,给予最热忱的接纳。遵义湄潭人民在战乱艰难的情况下,尽其所能为学校办学提供各种物资与条件支持。

何家巷是浙江大学在遵义办学时的重要教学中心,何家巷4号一度是竺可桢校长的临时办公室,浙大校歌《大不自多》也在这里完成了最后的定稿。抗战烽火中,浙江大学拥有了属于自己的精神之歌。川流不息的浙大师生把遵义变成了大学校园,为古城注入了青春的活力。

湄潭县长严福全兑现承诺,将湄潭文庙、双修寺、唐家祠堂、财神庙、禹王宫、贺家祠堂以及一些大户宅邸等当地最好的建筑,都提供给浙江大学用作校舍、办公室和实验室。

1940年8月1日,竺可桢校长在浙江大学建校十三周年纪念会上慷慨陈词:“浙大之使命,抗战期中在贵州更有特殊使命。昔阳明先生居黔不达二年,贵州文化为之振兴。吾辈虽不及阳明,但以一千余师生竭尽知能,当可有裨于黔省。” 这番肺腑之言真切道出了浙大师生的感恩之情。

学者兴学,打破了 “边陲无大儒”的偏见

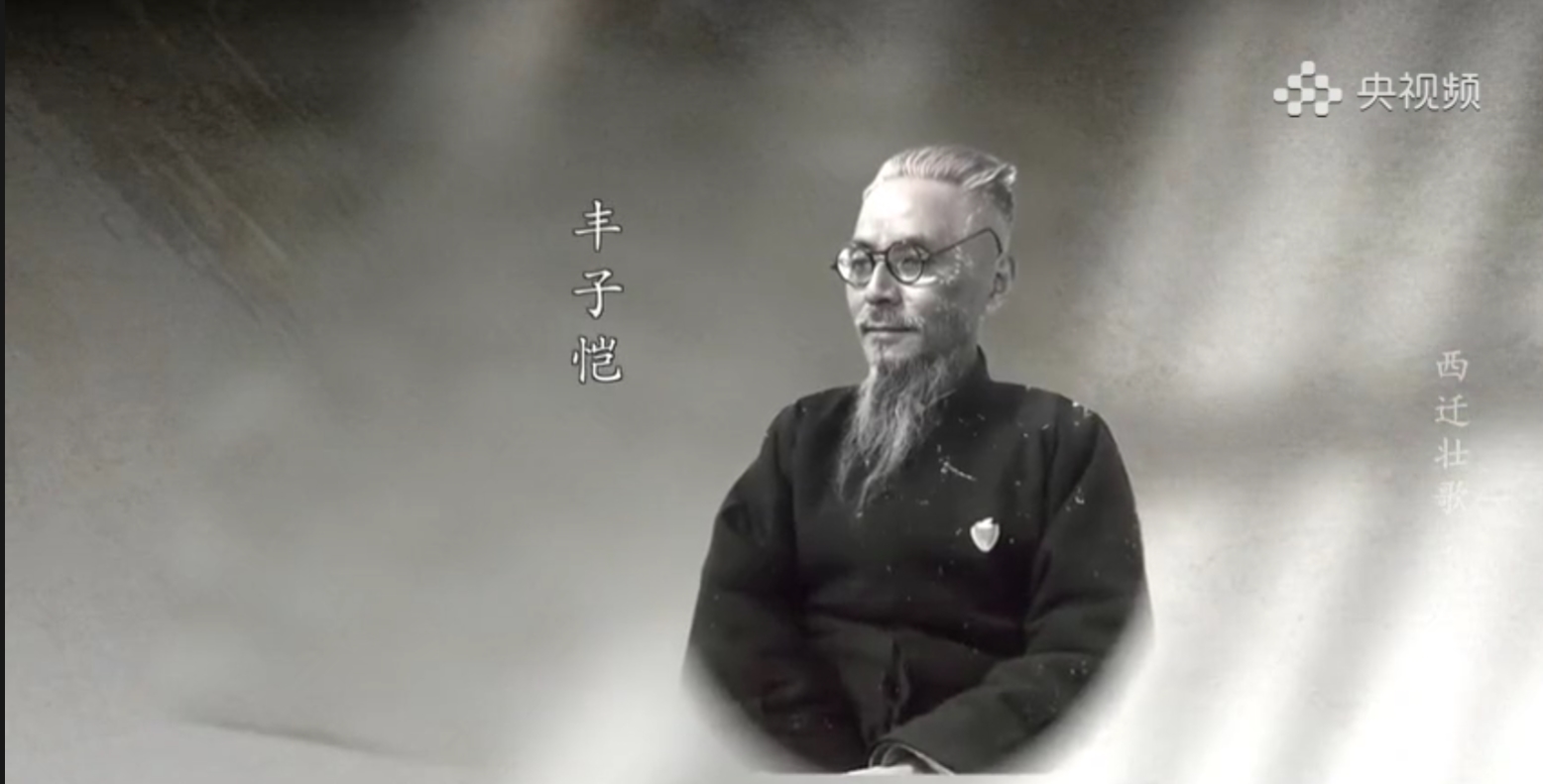

贵州的灵秀山水拓宽了丰子恺的创作视野。1941年,丰子恺等人一同前往遵义城东的子午山考察沙滩文化,将此行创作的诗文和漫画汇编成《子午山记游册》。遵义这段时光,成为丰子恺一生中创作最为丰硕的时期。

清朝嘉庆至光绪百年间,遵义新舟沙滩村的郑珍、莫友芝、黎庶昌等学者兴学著述,使这个山村成为贵州文化高地,打破了 “边陲无大儒”的偏见,人称 “沙滩三贤”。抗战时期,浙江大学史地研究所编写的《遵义新志》首次提出,以沙滩三贤为代表的遵义文化“沙滩期”即“沙滩文化”。历经百年,沙滩文化仍是贵州乃至西南地区重要的历史文化瑰宝。

1942年秋,徐悲鸿第二次前往贵阳举办画展,《田横五百士》展出后反响强烈。

贵州的山水为众多文化人士注入创作灵感,而他们的到来也为这片西南之地平添了文韵新风。

抗战时期,文化学者、画家闻一多率领西南联大湘黔滇旅行团途经贵州,旅途中创作了大量画作。现存的36幅作品中,33幅完成于贵州境内,生动记录了黔贵大地的人文风物与战时贵州的真实面貌。

教育革命,呈现出战时中国难得的教育盛景

作为战时大后方的贵州,不仅成为《四库全书》的安全堡垒,也成为各大高校播撒文明的沃土。1938年,湘雅医学院校长张孝骞带领师生深耕疟疾等地方顽疾研究,积极引导当地百姓养成科学卫生习惯,在黔贵大地筑起防疫屏障;同年,大夏大学校长王伯群在贵阳增设大夏附中,成为西迁高校助力贵州高中教育发展的有力见证,让贵州中等教育焕发出前所未有的活力。

山水相映,心学育才。在湄潭,浙江大学的教学秩序步入正轨,师生们渐渐熟悉了周遭环境。当地的孩子们对这所高等学府满心好奇,大学生们课余主动走进百姓家,义务教孩子读书写字。在浙江大学到来之前,湄潭普通孩子对“大学”二字连想都不敢想。

1940年秋天,湄潭迎来了一场教育革命——浙江大学将自办的实验中学与湄潭中学合并为浙大附中,呈现出战时中国极为难得的教育盛景:中学生们可以聆听数学大师苏步青讲解几何,跟随生物学大家谭家桢野外捕蝴蝶,与茶学专家刘干之一同品茶。

1943年夏,浙大附中首届学生全部以优异成绩毕业。

这个夏天,17岁的李政道被浙江大学化工系录取。新学期伊始,他转入心仪已久的物理系,这是李政道平生最惬意的求学时光,但让他最感困扰的是湄潭电力匮乏,只能白天去茶馆看书,晚上和同学围坐在一起,共用一盏桐油灯学习。灯光昏暗,油烟弥漫,所有人的鼻孔经常被熏得乌黑。

为此,浙江大学的费巩教授精心设计并改良出光照更好的植物油灯。这盏灯照亮了浙大师生求知的书桌,也温暖了湄潭这座西南小城,恰是一个时代的精神象征——在风雨飘摇的时刻,依旧保留着信念之光、文明之光。