扬鞭催马——中国古代马术运动

马匹,在古代与人们生活的联系非常密切,出行、劳作、狩猎乃至军事行动,都少不了马的参与。特别是在军事领域,战马是重要的国防军事力量,历朝历代都十分重视马匹的驯养和马术的操练。在此基础上,以驾驭马匹、展现骑术为主要形式的马术运动和娱乐表演也随之发展起来。

《周礼订义卷二十二》 清文渊阁四库全书本

《周礼订义卷二十二》 清文渊阁四库全书本

早在周代,驯马就得到国家高度重视,驯马事务都有专门的校人负责,训练马掌握行、止、进、退、驰、骤六种技巧。《周礼》中,更是规定驾驶马车的技术“御”,为君子应掌握的六艺之一。西周时,每年冬闲都要举行“讲武”仪式,其中一项就是“驾马”,这也是最原始的马术表演——马戏的萌芽。

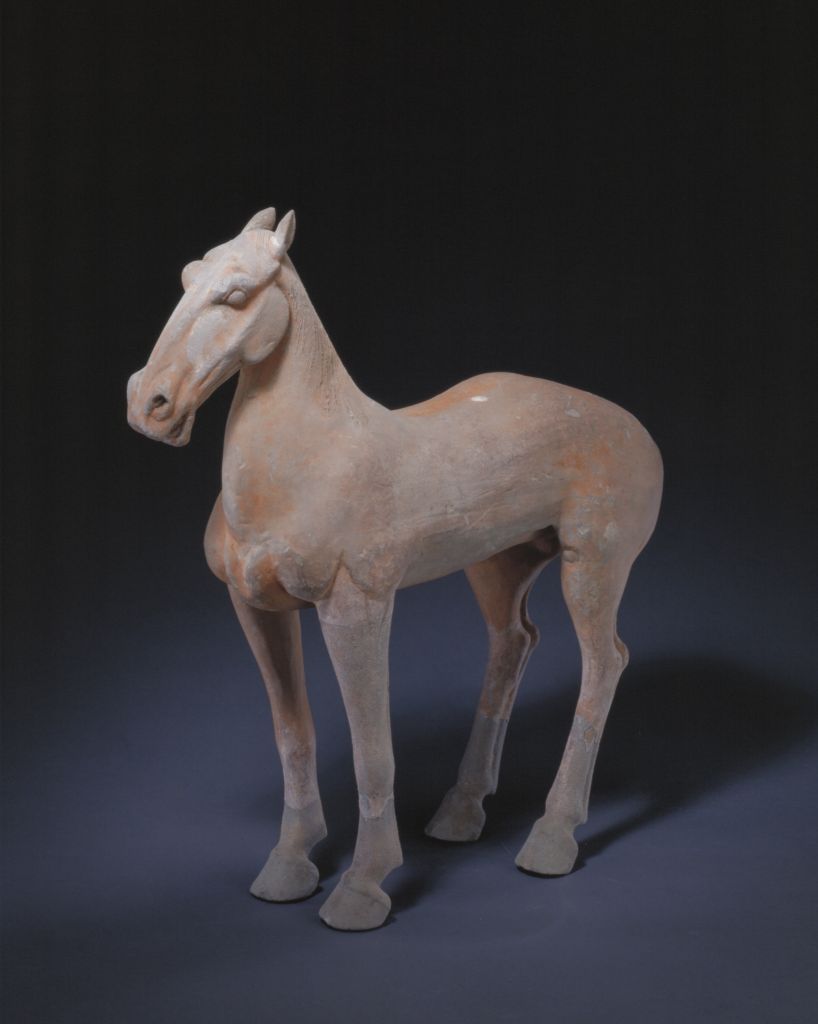

两汉时期,随着疆域的开阔,对马匹的需求也迅速扩大,与之相应,马术也有了进一步的发展。而以表演为目的的马术运动——马戏,也正式出现在这一时期的文献中。此时,马戏大部分时候仍属于百戏的一个重要分支。

西汉 陶彩绘马

西汉 陶彩绘马

晋代,据《南书·礼志》记载,骑术有“卧骑、倒骑、颠骑”。而后赵的“猿骑”则更为精彩:“衣伎儿,做猕猴之形,走马上,或在胁,或在马头,或在马尾,马走如故,名为猿骑。”(陆翙《邺中记》)。南北朝之后,“骑术”逐渐从百戏、杂伎中独立出来,发展成为后来的马术表演。

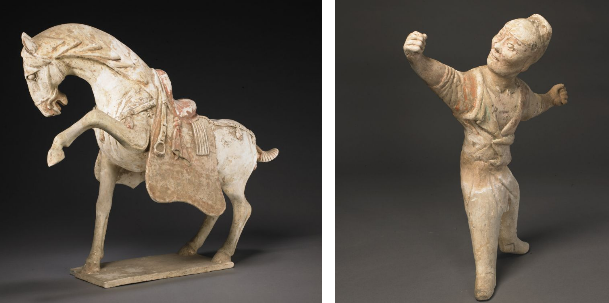

马术发展的另一个高峰在唐代。承袭汉代传统,唐代同样注重培育良马,供军事之需。与此同时,歌舞盛行,风靡华夏。二者结合,就有马舞的出现。所谓马舞,是由经过专门训练的马按照一定的音阶、动作演出的一种舞蹈。马舞以唐玄宗时期最具盛名。据记载,当时的舞马装饰华丽,能够配合音乐节奏编队舞蹈,还能做出登上高凳、衔杯敬酒等高难度动作。故宫博物院收藏有一组舞马及驯马郎陶俑,舞马姿态俊逸、奋首鼓尾、踢踏应节,与驯马郎配合默契,生动再现了马舞表演的精彩场景。

唐 陶彩绘舞马及驯马郎俑

唐 陶彩绘舞马及驯马郎俑

随着安史之乱的爆发,国家动荡导致马舞之风迅速消散。相传玄宗皇帝驯养的一匹舞马因战乱流落到军阀田承嗣的军营中,在某次庆祝活动上突然听到了熟悉的音乐,便应节而舞。而军队中的将士早已不知马舞一事,将翩然起舞的骏马当作不祥的妖孽处死。

宋代,马术的发展更多集中在北方地区,马术运动逐渐在民间流行开来。故宫博物院收藏的一件磁州窑的瓷枕上便绘有马戏表演的图案,生动的画面不仅表现出马术难度的提升,也从一个侧面表明,马术表演已经成为民间喜闻乐见的一种娱乐形式。

宋 磁州窑张家造款白地黑花马戏人物图枕

宋 磁州窑张家造款白地黑花马戏人物图枕

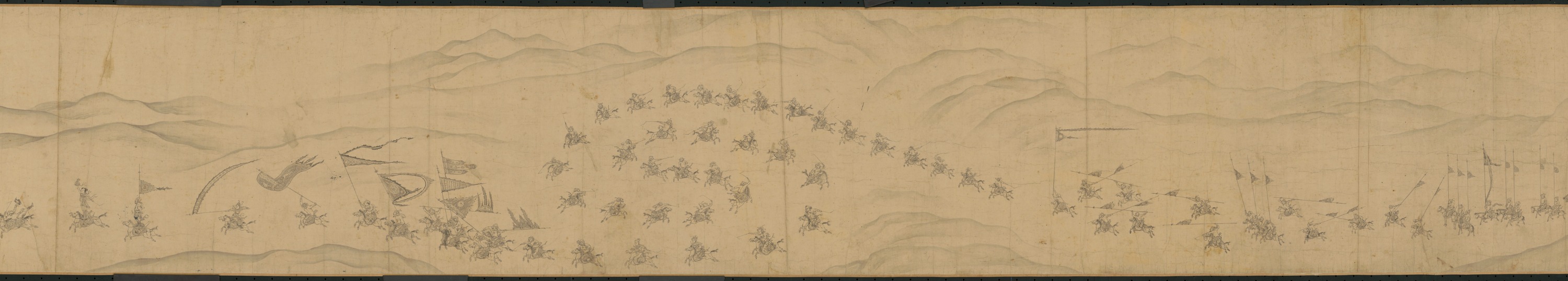

元代,在马背上成长起来的蒙古人更是将马术的难度和花样都提升到了一个新的高度。十分有趣的是,元代精绝的马上技术,竟在一张描绘唐代故事的图画——《便桥会盟图》中得到了展现。

元 陈及之 《便桥会盟图》卷

元 陈及之 《便桥会盟图》卷

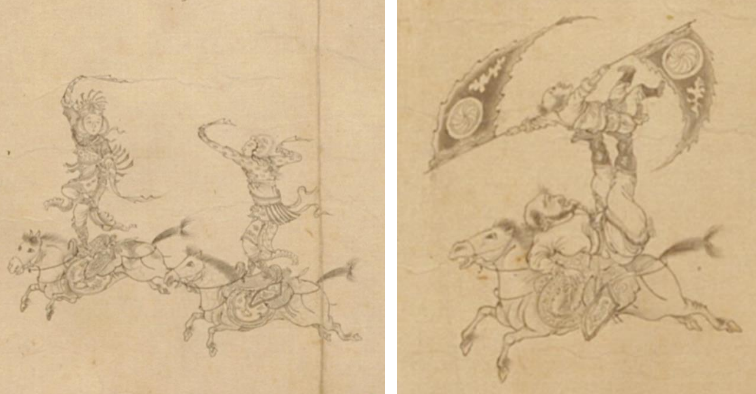

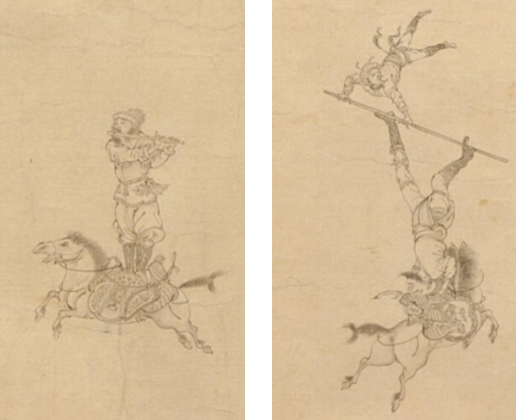

《便桥会盟图》是元代画家陈及之所绘,描绘了唐太宗在长安近郊的便桥,摄退举兵来犯的突厥颉利可汗,并与之结盟的历史场景。画卷中有一部分专门展现了精彩的马术表演场景,而在这里,螺旋列队表演的并非唐王的“舞马”,而是突厥马队。元代与唐代间隔遥远,详细的历史场景已难以考证,画家只能依据当时的生活经验,通过艺术加工,试图“还原”历史情景。因此,马术表演成了北方突厥民族的象征,其中精彩绝伦的马术动作则应该是参照了元代的马术技巧,马上演奏乐器、双人登杆倒立这样的动作在今天仍令人叹为观止。不仅如此,马队中还出现了女性骑师,足见当时马术运动的普及程度。

元 陈及之 《便桥会盟图》马术部分

元 陈及之 《便桥会盟图》马术部分

清代,骑射同样被视为立国之本。清代帝王将狩猎活动视为保持民族精神、锻炼军事技能的重要活动,每年春秋两季都要外出狩猎。其中,尤以秋季在木兰围场举办的“秋狝”最为盛大。围猎过程中,八旗军队的骑手会编队驱赶动物,搭弓引箭射杀猎物,既是捕猎娱乐,更是一场锻炼战斗技能的军事演习。而这一切活动的顺利实行,都要以高超的马术为基础。

清 郎世宁 《弘历射猎图》轴

清 郎世宁 《弘历射猎图》轴

围猎之余,举办宴会分享猎物,以“塞宴四事”助兴,也是必不可少的保留节目。所谓“塞宴四事”指诈马、什榜、布库、教跳——即今天的赛马、蒙古歌舞伴宴、相扑以及驯马,同样离不开马的参与。

清 《塞宴四事图》

清 《塞宴四事图》

骑射狩猎之外,马术运动也依旧盛行。清代宫廷画家郎世宁的《马术图》,生动地描绘了乾隆十九年(1754)乾隆皇帝在避暑山庄接见来归的蒙古首领时,观看八旗官兵马术表演的情景。

清 郎世宁等 《弘历观马技图像》轴

清 郎世宁等 《弘历观马技图像》轴

清 郎世宁等 《弘历观马技图像》局部

清 郎世宁等 《弘历观马技图像》局部

马术表演的队列与表演内容,与《便桥会盟图卷》中十分相似,有专家据此推测,这样的马术表演集军事、礼仪、增进民族团结于一身,在马背民族中拥有很悠久的历史传统。

(来源:新华网客户端-故宫正青春)