坚持20年,贵州“窜山豹”立志把“格斗精神”带回家乡!

在中国综合格斗的拳手中,有一张另类名片——来自贵州凯里的“窜山豹”张美煊。在擂台上,他犹如一只矫健的猎豹,大战四方。如今,他回到家乡贵州,边打比赛边创业,同时,也想把“格斗精神”传递给更多的人。

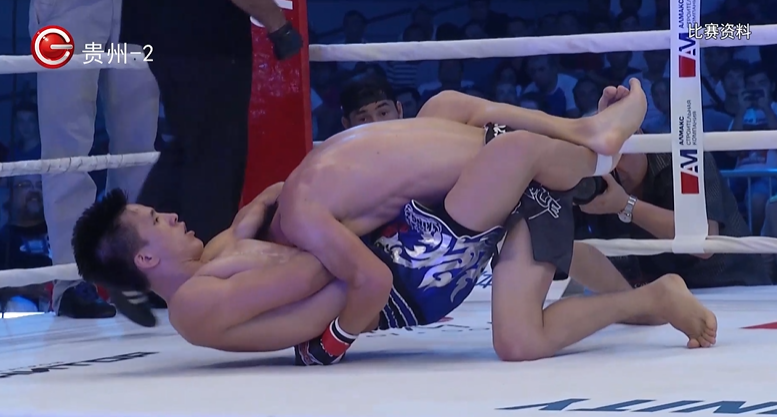

八角笼内,灯光如昼,四周的围栏将这里与外界隔绝,仿佛是一个专属于勇士的“残酷战场”。拳手们站在笼中,眼神锐利如鹰,紧紧锁定对手,全身的肌肉紧绷,像是蓄势待发的猎豹。综合格斗的世界里,每一个拳手都像是一位孤独的勇士,在拳台这个没有硝烟的战场上“奋力厮杀”。张美煊,就是在这条路上坚持了20年的勇者。在外闯荡16年后,他于2020年从西安回到家乡,今年是他回贵阳创业开馆的第四个年头。

中国综合格斗运动员张美煊:在外面闯了那么多年,发现我们贵州打综合格斗的运动员太少了,于是,我想在贵州多培养出几个运动员。

在贵阳开馆的初衷,是想让自己在当打之年,保持训练的状态,比赛空隙,也能带学生训练,让孩子们学会一些防身的技能。

中国综合格斗运动员张美煊:2003年,我初中毕业后,在湖南的一个文武学校练武,每天早上5点起床,出早操,上训练课和文化课,条件特别艰苦。

从练散打入行,张美煊在湖南待了两年的时间后,被校长送去了西安体院深造,一去就是十多年。

中国综合格斗运动员张美煊:我一开始去西安体院是给女生们当陪练的。

没过多久,张美煊心里萌生出了想要放弃的想法,约上几个小伙伴,翻墙的翻墙,逃跑的逃跑。但最后的结果是,怎么跑出去的,又怎么原路返回来。每天“魔鬼式训练”,睡醒了练拳,练完了睡觉,张美煊的身上全是伤痛,有时睡着了又被疼醒,但这所有的一切,他都咬牙坚持了过来。

中国综合格斗运动员张美煊:家人供我学习不容易,再疼再苦,我都得上。

当时张美煊只是想着给父母一个交代,父母倾其所有供他去学校,再苦再难也要坚持。慢慢地,他的态度从担起一份责任,变成了热爱,开始接触起了商业比赛。

中国综合格斗运动员张美煊:2007年,我打了一个KO赛事,被揍的情况下,我硬顶了15分钟。结果一下擂台,担架就把我抬走了,我被打得特别狼狈。

也是在那一次比赛上,教练看出了他的坚韧,直接免除了他的所有的生活费和学费开支。也是那时候,他第一次感受到了打拳给自己的正向反馈,于是他暗自下定决心,一定要把这件事做好,给父母减轻负担,为教练争光。

中国综合格斗运动员张美煊:我感觉综合格斗更能够释放自己,更贴合我的身体状况,所以那时候,我几乎所有比赛,散打、综合格斗、自由搏击、拳击都去参加。

从第一场比赛开始到现在,张美煊打了大大小小近两百场比赛,上过昆仑决,拿过金腰带,走向了人生的高光时刻。

中国综合格斗运动员张美煊:我是比赛型选手,我觉得只要一上场就是我的天地。每一场比赛,我都发挥得还可以。2013年,我拿了一个任务的冠军腰带,那时候奖金是100万,我的状态处于巅峰。2015年的时候,我第一次上昆仑决,击败一个哈萨克斯坦伞兵,得到了金腰带。

这些经典对决只是他拳台生涯的冰山一角,他在无数次这样激烈的战斗中摸爬滚打。新旧交织的伤痕,如同勋章铭刻着他的荣耀与坚韧。暴力飞膝、空中踩踏、腾中连环踢,这种只能在武侠剧中出现的打法,让人看了连连称奇。但是,受伤、骨折都是家常便饭。

中国综合格斗运动员张美煊:最严重的一次,我的鼻梁骨折,鼻梁到现在都是歪的,已经修复不了了。身上青一块、紫一块对我来说是很正常的事,习惯了。

20年的职业生涯中,他辗转各地,在一场又一场激烈的比赛中挥舞双拳。身体如同饱经风霜的战甲,布满了伤痕。岁月的车轮滚滚向前,他意识到自己的战场或许需要转换了。于是,他带着“格斗精神”回到家乡,创办拳馆。从最基础的工作做起,每一个沙袋的摆放,每一块训练垫的铺设,都倾注了心血。

中国综合格斗运动员张美煊:我现在的教练有十几个了,学员也由开始的两个到现在的四五百个,我想做贵州的NO.1。看着这些小孩一步步地成长,我感觉很自豪。

拳馆学生杨涵雨铉:我在这里学了4年左右,获得了许多的冠军,我现在在省队。

拳馆学生吴君博:放假的时候我就去打比赛,打了30多场,胜的多,拿了20多个冠军。

在张美煊格斗俱乐部里,格斗精神不仅仅是一种在拳台上争胜的信念,更是一种面对生活挑战时勇往直前的态度。如今,张美煊的格斗俱乐部已经成为贵州当地格斗爱好者的聚集地。这里培养出的学生,有的在各种格斗赛事中崭露头角,有的则将格斗精神融入到日常生活中,成为了更坚强、更有毅力的人。关于未来,张美煊说,会把场馆继续扩大,把团队扩大,把自己的格斗精神,传递给更多的人。