盾构下穿不停航 智能建造创先河

广州白云国际机场三期扩建项目是我国民航历史上规模最大的改扩建工程。中国民航机场建设集团有限公司所属民航建工、民航总院、中企建发、中南监理等单位共同参与建设的2号、3号下穿通道工程施工联合体项目,是本次改扩建工程的关键项目,也是国内首次采用盾构工法下穿3条既有跑道的民航专业工程,在民航建设历史上开创了先河,工程研究成果对国内外类似机场改扩建工程非常有借鉴价值。

不停航施工 护航机场正常运行

2004年启用的广州白云机场是我国三大国际枢纽型机场之一,作为粤港澳大湾区核心枢纽机场,它也是世界最繁忙的机场之一。目前,机场旅客吞吐量、货邮吞吐量、飞机起降量均位于全国前三。现有机场设施已跟不上快速增长的旅客出行需求,改扩建工程势在必行。

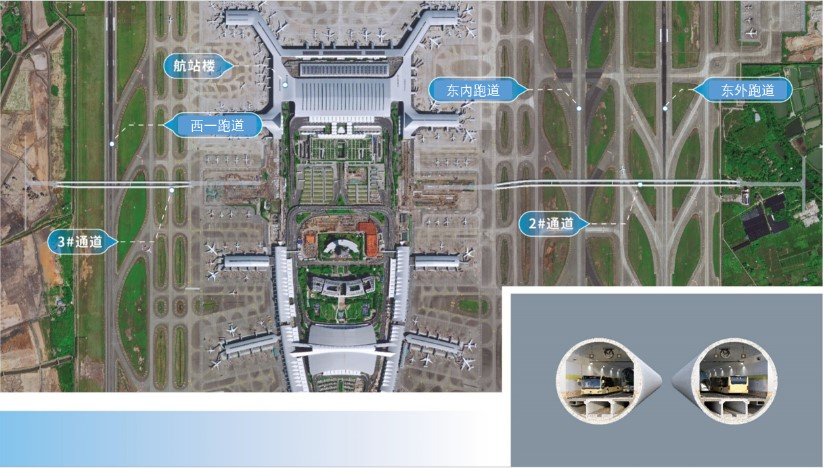

广州白云机场三期扩建2、3号通道平台。

既要开展机场改扩建工程,又要保障机场正常运行,如何平衡?

“此次白云机场三期扩建工程采用不停航施工方案,最大限度降低施工对航班运行的影响,选择合理的施工工法,严格控制沉降,保证施工和运营期间的机场跑道和通道结构的安全是本工程的重点和难点。”民航建工广州白云机场项目部负责人徐刚强介绍,“民航建工牵头和中交隧道局承建的2号、3号下穿通道联合体施工项目是本次三期扩建工程的关键项目,也是广州地区首例民航专业工程和非民航专业工程组合项目。2号、3号下穿通道分列机场东西两侧,施工时需要从机场道面下方穿越跑道,这一工程规模大,参建单位多,不停航施工条件复杂,且影响整个断面,组织协调难度在三期扩建工程中数一数二。”

2号、3号下穿通道施工项目共有四期不停航施工,第一期不停航施工任务自4月21日开始,7月10日结束,主要是对盾构掘进区域所穿越的大量既有运营跑道及相应土面区进行地质注浆勘测、道面破除及恢复。徐刚强介绍:“第一期不停航施工前要先将白云机场东区外侧跑道关停,机场由此从三跑道运行切换至双跑道运行。为降低施工对航班运行的影响,施工窗口时间只有150分钟,其间需要完成地面关闭标志设置、不适用地区标志灯及关闭标识牌设置、区域灯光回路关闭、灯具拔除、标志线擦除和滑行道引导标志牌遮挡等7项施工任务,施工任务琐碎繁杂,牵涉地点众多,现场无照明且路线复杂,安全难度很大。”

为确保第一期不停航施工顺利完成,项目部将100余位工作人员分为10组,投入到5个区域,工作人员各司其职,充分利用150分钟施工窗口期,顺利完成各自任务——施工组根据分配的任务,勠力同心、质效并举完成工作;安全组根据“安全风险清单”严格检查、严守界线。随着时间推移,一项项施工任务按计划完成,检查组手中的销项表随之出现一个个对号。回忆起第一期不停航施工的场景,徐刚强和中交隧道局负责该项目的负责人徐云龙显得十分欣慰,“这次施工如同一场战役,靠着全体工作人员紧密配合,我们打赢了这场仗。”

第一期不停航施工现场。

10月9日5时35分,广州白云机场东内跑道正式关闭,项目组织施工团队有序离场,2号、3号下穿通道工程施工项目正式开始第二期不停航施工作业。项目按照既定目标进度仍在紧锣密鼓推进。

“150分钟关停跑道之战”只是项目团队克服重重困难的一个缩影,在项目推进过程中,项目团队面临的挑战远不止这些。

应对新挑战

解决盾构穿越跑道技术难题

随着民航机场改扩建项目的增加以及技术标准的提高,机场内的地下工程尤其是下穿隧道成为土建工程的重难点。不停航施工的问题顺利解决,项目团队又面临施工下穿机场既有跑道的问题。

据了解,从2015年起至今,作为最早介入广州白云机场三期扩建工程项目的单位,民航总院已经服务了该项目7年有余。其中既有跑道下穿通道工法专题研究便是前期最重要的工作之一。

广州白云机场三期扩建工程共有6个下穿通道,其中1号、4号、5号和6号下穿通道在飞行区域外施工,2号、3号下穿既有跑道。民航总院综合交通所副所长、广州白云机场三期扩建飞行区工程设计负责人高学奎说:“广州素来被称为‘地质博物馆’,白云机场又位于广州地质最复杂的地区,施工区域存在硬岩、溶土洞、淤泥和液化砂层等多种不利于施工的地质条件,土质易产生流变和触变现象,地层上软下硬,且地下水位较高,机场周围存在每天36米的高地下水流速,施工难度极大。”

广州白云机场项目完成2号通道接收端箱涵段主体结构施工。

据统计,2号、3号下穿通道为满足机场地面服务车辆使用要求,外径需达到11.3米;为适应上软下硬地层,避免出现隧道处于软硬不均地层的情况,隧道埋深较浅,拱顶覆土厚度仅为6米至9.8米,属于超浅埋大直径盾构隧道。同时,机场跑道沉降控制要求较高,3米范围内的高差不大于10毫米,板块接缝错台不大于5毫米,跑道差异沉降率需不大于1‰。

“不仅如此,隧道上方还存在飞机荷载大的问题。隧道在施工和运营期间需要承受跑道上方飞机的滑行和起降等产生的频繁动荷载作用,其中最大飞机A380的滑行荷载高达近600吨,设计中需考虑飞机荷载对隧道结构产生的附加荷载作用。”高学奎对项目情况如数家珍。

下穿通道的施工工法主要有明挖法、暗挖法和盾构法等。面对困难复杂的施工条件,特别是在设计施工方案时,民航总院设计团队综合考虑地层适用性、工程造价、工期、跑道关停时间等多种影响因素,开展了工法专题研究,对施工工法反复比选论证,研究不同工法的变形分析与控制措施,最终确定采用11.3米大直径盾构下穿既有跑道,不仅有效解决了不停航施工、超浅埋大直径隧道掘进、沉降控制要求高、穿越岩溶地层、穿越上软下硬地层等技术难题,对机场运行影响小,并具有绿色、安全、高效的特点,经济和社会效益明显。

2号、3号下穿通道施工项目在全国率先采用盾构法穿越机场既有运营跑道,这在民航工程建设历史上属于首例,填补了民航行业运用大直径盾构下穿跑道技术的空白,必将为类似需求的机场改扩建项目提供宝贵经验。

广州白云机场三期扩建工程2号下穿通道始发端施工现场。

机场建设如火如荼,监理工作必不可少。盾构法穿越机场既有运营跑道属首创,为监理工作带来挑战。“为了更好地做好工程监理工作,严把工程质量关,监理团队按周按月开展安全检查,撰写周报和日报。监理部定期召开碰头会,开展技术培训。监理负责人还需要定期参加生产例会。此外,还外聘了咨询单位,形成专家咨询月度报告,为工程建设工作提供全过程服务。”负责2号下穿通道施工项目监理工作的民航中南院所属中南监理副总经理孙建荣说。

跃升新高度

数字化技术提高工程建设质效

随着大数据和可视化技术的不断发展,数字化技术日益成为工程建设行业提升质量效益的重要手段。而在广州白云机场2号、3号下穿通道施工项目中,数字化技术的应用随处可见——

第一期不停航施工开始前,机场正在运营状态,2号、3号下穿通道施工项目团队无法进入现场考察。为了解决这一难题,民航建工项目团队与广东机场集团工程建设指挥部通过BIM(即建筑信息模型,可以将设计成果集成为三维可视化模型)技术实施全仿真模拟,通过沙盘演练查缺补漏,在执行中采用业务、地点双线纵横保证、相互印证的思路。经过多日推演研究和十余次推翻重改,才最终确定施工方案。在施工时按业务划分任务,在检查时按地点划分任务,编制检查销项表和作业任务表,将每组施工任务具体化、分工表格化,为150分钟关停跑道之战的胜利提供了重要技术支撑。

而BIM技术应用的广度和深度远不止于此,徐刚强介绍,借助智能建造平台运用BIM技术,可以做到可视化交底、按模计量、按模施工、智慧工地、数字化施工、线上质量验评和电子档案留存,最终实现工程项目全生命周期的实时追溯。

“项目团队运用了BIM技术,三维模型更易理解、更加直观,能够呈现更多细节,更重要的是,这项技术能够在前期设计阶段解决施工后期可能出现的问题。”负责3号下穿通道施工项目监理工作的中企建发副总工程师、总监赫民表示,这是中企建发监理团队首次应用BIM进行项目验收工作,中企建发安排了专人进行BIM模型审查工作。

在整个项目施工推进过程中,数字化技术的应用场景还有很多。在打赢150分钟关停跑道之战后,项目施工团队仍需解决新的问题:面对不利水文地质条件和跑道沉降控制高要求,如何在80天内完成施工任务?

广州白云机场三期扩建工程2号下穿通道接收端箱涵段主体结构施工现场。张晴 摄

数字化技术应用可算是派上了大用场。

民航建工项目施工团队查阅国内外大量资料,决定采用注浆施工监控系统,该系统可以通过无线网络方式获取当前机械施工任务,以数字的方式显示坐标信息,还可以通过对水泥、砂石、粉煤灰等运输车辆的进退场监控,采集车牌、进退场时间和水泥重量等信息,做到对原材料无人值守监控和对水泥浆用量等实时监控。

“除此之外,项目还首次在民航领域使用满足轻量化、工厂化的装配式滑行道桥,装配式滑行道桥具有施工效率高、节能环保等优点。”徐刚强介绍,项目使用模块化设计及预制装配,流水化作业程度高,可以缩短工期、提升质量,大大减少桥梁施工现场作业时间,同时,预制构件均已在工厂内制作完成,节约模板用材及施工场地,避免了现场施工对环境的污染,同时还可以降低施工噪声,减少现场物料堆放,降低机场跑道出现外来物的风险。

看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛。纵观广州白云机场三期扩建工程2号、3号下穿通道项目从立项到施工的全过程,项目参建成员凭着一股子气与劲,以敢为人先的首创精神啃硬骨头、涉险滩,攻克了一个又一个技术难题,创造了一个又一个“历史首次”,这正是建设者们用专业践行“为人民建机场”初心的真实写照。