一凡读字丨谁说中医没有外科手术?答案就藏在“医”字里

“医”字常出现在我们生活中,但它的框框里为什么是个“矢”字呢?“矢”不就是弓箭的“箭”吗?难道医者原先都是打仗的……

带着这个疑问,我打开了《甲骨文字典》。

图1:“医”字的甲骨文

图1:“医”字的甲骨文

看到“医”字的甲骨文时(见图1),我忽然想起小时候,手上扎了刺,妈妈拿缝衣针给我拨刺的情景。

远古时代,人类还处在原始的狩猎采集阶段,所以,手上、身上难免会被扎上各种刺。用尖锐的针状物把扎入肉中的刺挑出来,这就是最原始的“医”。也就是说,“医”本来描绘的就是简单的“外科手术”。而复杂的外科手术当属治疗“箭伤”,其中,最著名的故事就是华佗给中毒箭的关羽刮骨疗毒了。

为什么后来中医的外科手术逐渐消失了呢?

据传,曹操有头痛的顽疾,华佗建议给他做开颅手术,这样才能彻底治好。曹操认为这是华佗想害他,就把华佗赐死了。从此,没人再敢提做手术的事,中医的外科手术就此没落了。之后,医生纷纷研究用中草药来调理身体,这样就大大降低了职业风险。所以,后来的中医就以内服草药为主,这个方法叫做“疗”。

原来,“医”属于外科,“疗”则属于内科。所以,“医”需要“治”,“疗”则需要“养”!

有人会问,这个甲骨文怎么这么简单呢?“医”的繁体字是很复杂的呢!

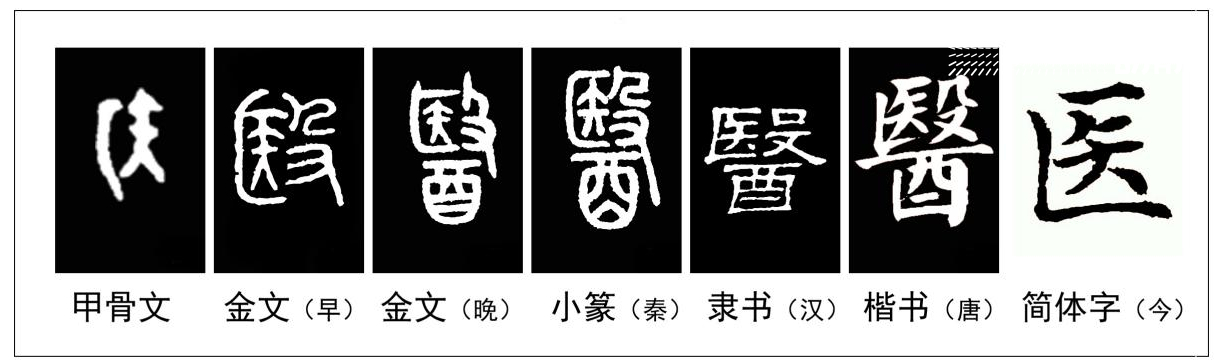

图2:“医”字的字体演化

图2:“医”字的字体演化

是的,“医”的繁体字不但由很多部分组成,而且还有好多种写法(见图2)。

万事万物的发展都是一个由简到繁,再由繁而简的过程,文字的发展也是这样。甲骨文是用刀刻在龟甲兽骨上的文字,由于工具所限,文字不可能过于复杂。然而,随着人类社会的发展,需要表达的信息不断地增加,所以,文字的内涵也在不断地丰富。为了精确表达,就需要在原字的基础上增加一些部件,比如到了周代的金文时期,“医”字就增加了很多元素(见图3)。

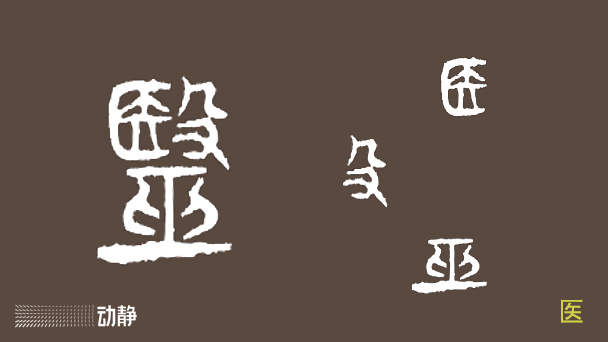

图3:“医”字的金文

图3:“医”字的金文

金文的“医”字由三部分构成,左上角和我们今天使用的简体字的“医”差别不大;右上角是一个殳(shū)字,意思是“驱使、迫使”;最下方是一个“巫”字。由此可见,这一时期的“医”和“巫”是紧密联系在一起的。

古时候的人生病了,总以为是受了神的惩罚,自己的病能否尽快地好,要看神是否能赐福,而巫师能沟通人与天、人与神,所以巫师也是治病的人。《离骚》《淮南子》里多次提到巫师掌控毒药,所以,汉语里有“巫医”一词。

可是,随着历史的发展,科技的进步,人们发现“巫医”并治不了病,非但如此,还有不少人滥竽充数,打着治病的幌子骗人钱财,以至于后来的医学名家都不得不痛斥这种“巫医”。最早出来骂“巫医”的是神医扁鹊,《史记·扁鹊仓公传》里就有他“信巫不信医,六不治也”的怒吼。

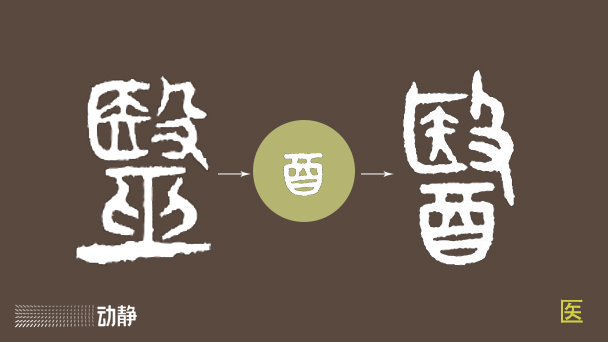

这个时候你会发现,“医”字的写法也在随之发生变化(见图4),底部的“巫”悄悄地变成了“酉”。

图4:“医”字的演变

图4:“医”字的演变

“酉”是什么?“酉”是“酒”的本字,外形就是一个酒坛子的形象。其实,“醫”也是酒。

据《周礼·天官·酒正》记载:

酒分四类“一曰清,二曰醫,三曰浆,四曰酏。”

就是说“醫”是酒的一种。据记载,“醫”酒味道甘甜、少曲多米,就和我们现在的甜酒酿差不多。东汉张仲景的《伤寒杂病论》中就常常用酒作药引子,借酒发汗、麻醉等。现在我们也可以经常看到各种药酒,这是医文化与酒文化“联姻”的结果。从这里我们也可以看出“中医”由“外科”为主转向“内科”为主的印迹。

图5:“医”字的繁体

图5:“医”字的繁体

秦统一文字后,“醫”的字形(见图5)就基本上固定下来,原先表示“酒”的含义逐渐被取代。

【附记】

我们今天使用的简体“医”字,是取了繁体“醫”字的一部分,这也是简化字的一个重要途径。

很多人诟病我们的简体字,但如果把眼光维度提高,纵观中国文字的发展史,从甲骨文往下看,“医”字好像又回归到了最简单的甲骨文状态。