颠沛流离的迁徙,哪里才是归宿?《西迁壮歌》第二集为你解答

△《西迁壮歌》第二集:文脉春秋

颠沛流离的迁徙路上,每一步都是险象环生,然而,哪里才是最终的归宿?

11月25日晚,纪录片《西迁壮歌》第二集《文脉春秋》在 CCTV-9 如期热播,以“文物西迁、典籍守护、学府寻根”三条主线,全景再现抗战时期华夏文脉在贵州的坚守传奇。

古籍西迁:2000多公里的文脉守护

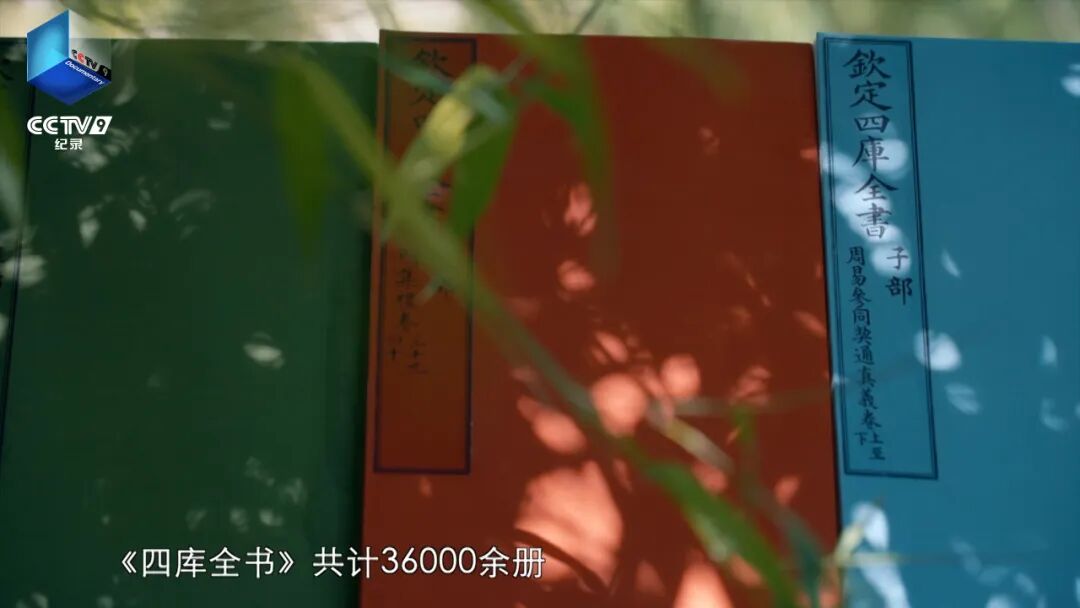

抗战烽火中,文澜阁《四库全书》的西迁之路步步惊心。护送队伍肩负重任,在漫漫征途中谨小慎微,却仍难逃意外——行至浙江江山峡口时,11箱阁书不慎落入水中。危急时刻,工作人员与百姓当即跳入河中打捞,一边晾晒一边赶路。

历经9个月、2000多公里的跋涉,《四库全书》于1938年4月抵达贵阳。

贵州省图书馆第一任馆长蓝端禄得知书籍落水未干,当即下令逐页晾晒,耗时三月终将其完好保存。

贵阳“二・四轰炸”后,为躲避战火威胁,蓝端禄又选址城郊地母洞作为新藏宝地,搭建木棚木台,派驻专人警卫,让这部典籍在此安稳封存6年零8个月。

国宝安黔:华严洞中的六年岁月

《四库全书》已在贵阳地母洞寻到安身之所,而对于转移至贵阳的文物,院长马衡却始终悬着一颗心。经过几番思索,马衡院长提出了 “山洞库房计划”,要求寻找交通便利、地形隐蔽、通风干燥的存藏地。历经多番考察,终于在安顺城南郊的读书山脚发现华严洞。

这座天然石灰岩洞穴,以宽敞干燥的洞厅、便捷的公路交通和隐蔽的村落环境,成为国宝的理想归宿。

1943 年,马衡院长莅临检视后,在崖壁题字留念,成为这段缘分的珍贵见证。

学府扎根:湄潭奏响教育新声

湄潭县长严溥泉的一封邀请函,为浙江大学的西迁指明了方向。这位留英归来的县长,提前做好万全规划,以真挚热忱打动了正为选址举棋不定的竺可桢。

1939年6月,竺可桢一行赴湄潭考察,受到21个团体的盛大欢迎。

湄潭三面环水、一面临山的清幽环境与低廉物价,成为浙大的理想办学地。当地成立互助委员会,移交全部房屋并划出200亩地建设农场,用质朴温暖的支持,为历经战乱的浙大人打造了 “世外桃源”。

1939年11月,桂南战役爆发,浙江大学毅然开启第四次迁徙,正式扎根贵州湄潭,让教育火种在黔北高原绵延不息。

更多精彩内容

锁定CCTV-9

11月26日-28日

每晚22:04

纪录片《西迁壮歌》

敬请收看