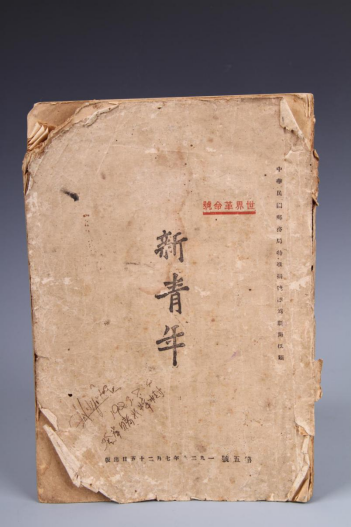

《新青年》(世界革命号)

1926年7月出版的《新青年》(世界革命号)

1926年7月出版的《新青年》(世界革命号)

《新青年》(世界革命号),竖排铅印,封面正中印有“新青年”三个字,右边印有“中华民国邮政局特准挂号认为新闻纸类”,上方印有套红“世界革命号”,下方印有“第五号 一九二六年七月二十五日出版”。封面下方有黑色钢笔书写的英文名、时间(1929.7.4)、中文(登峯购于樟树)等内容。这本刊物共刊登十三篇文章,其中有陈独秀、瞿秋白等人的署名文章。

《新青年》是现代中国革命史上最重要的刊物之一,创办于1915年。其后,在风云激荡的革命年代办刊11载,共出版63期。1926年7月25日出版的“世界革命号”是其终刊,见证了《新青年》唤醒革命思潮的激情岁月。

1915年,陈独秀在上海创办了《青年杂志》(第2期改为《新青年》),标志着新文化运动的开始。陈独秀在发刊词《敬告青年》中,提出了新青年的六条标准:自主的而非奴隶的;进步的而非保守的;进取的而非退隐的;世界的而非锁国的;实利的而非虚文的;科学的而非想象的。

1917年初,北京大学校长蔡元培邀请陈独秀到北大就任文科学长,《新青年》编辑部迁至北京。在北京大学师生校友的支持下,《新青年》第四至六卷(1918年1月15日至1919年11月1日),由陈独秀一人“主撰”转变为“编辑部同人”轮流编辑。胡适、钱玄同、沈尹默、刘半农、陶孟和、李大钊、高一涵等人都曾承担编辑组稿工作,也是《新青年》的主要作者。

五四运动后,由于政治形势变化,陈独秀于1920年初离京赴沪,《新青年》编辑事务也随之南迁上海。为了更广泛地宣传马克思主义,并提高上海共产主义小组成员的理论水平,从1920年9月第8卷1号起,《新青年》成为上海共产党发起组的机关刊物。

1921年初,上海法租界的巡捕房搜捕了《新青年》编辑部,没收了第8卷第6号的全部稿件,逮捕了陈独秀。《新青年》编辑部被迫迁往广州。

中共三大后,《新青年》成为中共中央理论性机关刊物,由瞿秋白任主编,先后于1923年6月15日、1923年12月20日、1924年8月1日、1924年12月20日出版了第1、2、3、4期。在1924年12月20日出版的第4期上刊出《本志启事》,称“从一九二五年一月起,将本志重新恢复为月刊。并拟定于世界革命领袖列宁去世之周年纪念日,刊行列宁专号,作为本志新月刊之第一号”。

1925年4月22日,《新青年》出版第一号“列宁号”。但实际并没有恢复为“月刊”的发刊频率,仍为不定期出版。在这一时期,《新青年》已然成为纯粹的马克思主义刊物,宣扬马克思列宁主义,解决中国革命的实际问题成为其重要使命。其出版的3个专号——《共产国际号》《列宁号》和《世界革命号》,广泛介绍了共产国际的党纲、策略、会议决议,大量翻译马列经典理论和演说稿,介绍外国革命特点以为中国革命借鉴。

1926年7月9日,国民革命军从广州起兵,开始北伐,《新青年》因经费、人力等问题于同年7月25日刊出《世界革命号》后,最终停刊。