粉笔的温度:七旬教授的坝坝英语课,在桐梓山坳里燃了12年!

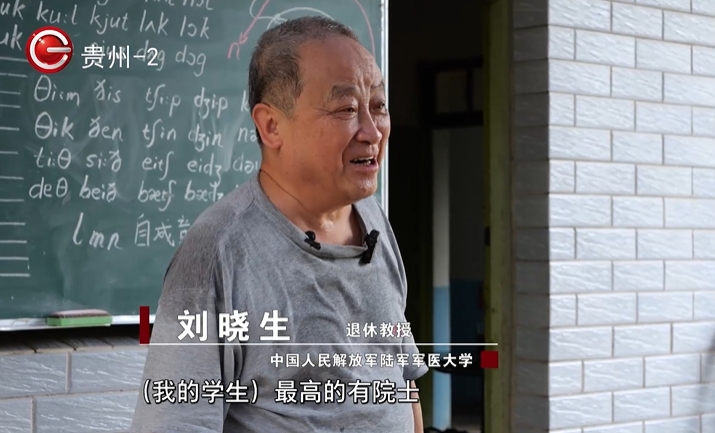

在遵义桐梓一简陋的棚屋下,76岁的刘晓声教授举起粉笔头,孩子们清脆的朗读声瞬间划破贵州桐梓山间的宁静。这位中国人民解放军陆军军医大学的退休教授,原本只是来贵州避暑,却在这里扎根十二年,用最简陋的粉笔,点燃了山坳里一代代孩子的英语梦想。

每年盛夏,当重庆气温冲破40℃时,一列列“避暑专线”满载游客驶向贵州桐梓,其中来自重庆的朋友尤其多,高铁票55块钱,一个钟头不到就从火炉扎进了绿海。而在桐梓县海校街道的山坳里,有群孩子的暑假,总从一句 “good morning” 开始——教他们的,是个揣着半截粉笔的76岁重庆老人。

桐梓县海校街道的这个课堂极为特别,以天为顶,以墙砖为桌,但孩子们却格外认真。

中国人民解放军陆军军医大学退休教授刘晓生:一开始,我们连桌子都没有,孩子们搬个小凳坐成一排,我没有黑板,就站在坎下面给他们上课。

2012年,刘晓声教授从重庆来到桐梓避暑。一次串门,偶然听到邻居孩子读英语发音别扭,职业本能让他脱口而出:“来,爷爷教你。”

中国人民解放军陆军军医大学退休教授刘晓生:那时,我碰到个正值学龄的孩子,问他学英语没有,他说学了,结果一读我就发现不对。医生看见了车祸,能不救死扶伤吗?老师看见学生学成那样,心里也不高兴,那就得帮忙!于是就这样开始了我们的课堂。起先只有一个孩子在我家里上,后来,来了五六个孩子,家里装不下了。高峰期的时候,我们有120多个孩子,在这个坝坝上面上课。

就这样开启了每天两小时的“坝坝课堂”。当夏雨骤至,孩子们就挤在窄屋檐下,而这时这个年近80的老人,就撑起一把伞站在雨中继续教。

支撑他走下去的,是孩子们对知识渴求的眼神,更是村民们朴素的暖流。见老教授不易,家长们默默凑钱,十块、二十块,买来粉笔、小板凳;木匠师傅义务做起了简易课桌;政府与当地村民协调腾出自家院落当教室。后来,街道社区专门搭起遮风挡雨的蓝棚,加油站老板送来了饮水机。三尺讲台,在无数双手中垒成。

房主李祖才:给场地读书这件事微不足道,国家重视人才,我们老百姓也要重视人才。知识改变命运,这些孩子出去能有一碗饭吃,我们就很高兴。

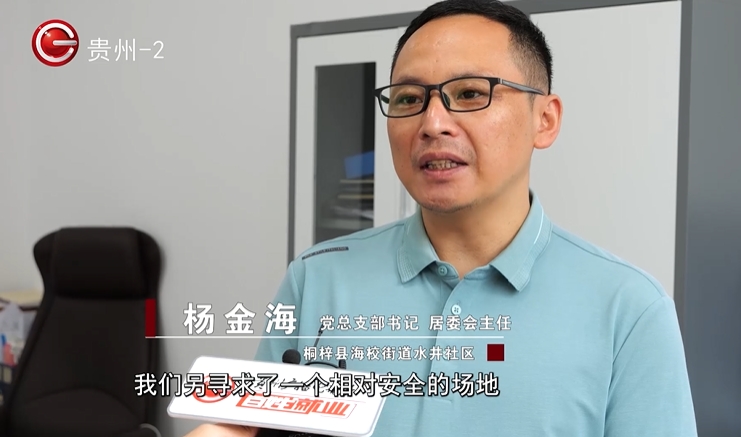

桐梓县海校街道水井社区党总支部书记、居委会主任杨金海:我们另寻求了一个相对安全的场地,搭起了雨棚,购买了上课的资料等设备。

中国人民解放军陆军军医大学退休教授刘晓生:我很珍惜这些东西,这个饮水机是加油站老板给我们赞助的,大家都很有爱。

学生:我从小学2年级就来学,现在已经初三了。在这里学,对我的学业很有帮助。

孩子们叽叽喳喳,拉着刘教授说这说那,而刘教授也认真地听着,退休前他是德高望重的教授,教出的学生里有院士、将军,但在这里,他只是 "刘爷爷"。

中国人民解放军陆军军医大学退休教授刘晓生:我的学生里有院士,有将军,还有大批的专家教授。

在学生堆里,记者还发现一个特殊的存在,她坐在孩子堆的最后排,但记得比谁都认真。

重庆丰都县一小学老师李林真:有一天,我听到很多孩子在读英语,过来发现是刘老师在教他们,作为才毕业的新老师,我就想来学习一下,想把向他学到的经验带回课堂。

中国人民解放军陆军军医大学退休教授刘晓生:如果我能帮助到老师,比帮助一个孩子更有意义!为什么?因为她能教更多的人。

一张张稚嫩的脸庞是夏日里最生动的景色,看着这些孩子,刘教授也忍不住嘴角上扬。当初他教授的第一个女孩,经过他的指导高考时英语拿到了最高分,如愿考上了山东一大学,目前有了一份正式的工作。其他孩子,有的成为了公务员,有的则继续深造读博士,还有的,受到刘教授的影响,也成为一名军人!

村民:之前我们这里还没出过大学生,刘教授一来,孩子们都很爱学,他教的方法方式都很好,现在有了好多大学生。这么好的教授,免费教学,送他自家种的小菜,他都不肯收。

村民:这个刘老师真的很好,周围的小孩都是他的学生,我的孩子也是天天来学习,我们都很感谢他。

中国人民解放军陆军军医大学退休教授刘晓生:解放军不能拿老百姓一针一线,就算你是一片心意,但是这家给那家也给,风气就搞坏了,师生关系就不那么纯粹了。

山坳里的传承,不只是英语知识。简易黑板上,除了音标,还有刘教授走过世界的动人故事,更有山坳里悄悄长起来的希望。

中国人民解放军陆军军医大学退休教授刘晓生:这个小孩是我的学生上高中了,她哥哥也是我的学生,现在上大学了。

学生:刘爷爷教了我这么多年,我很感谢他。

12年暑往寒来,那把伞下的课堂仍在生长。小小的村落,万人“村晚”正在上演。因高铁高速的完善,便利的交通将这里与外面的世界拉得更近,仅仅在今年6月来到桐梓避暑旅游人数已经高达133.7万,这里的好山好水养人,而善良的人,总在给这片山水添温度,这大概就是桐梓最动人的风景。

中国人民解放军陆军军医大学退休教授刘晓生:我在这里追求的就是满足感,就是一种happiness。it feels good to be needed,被需要是一件很爽的事情。我虽然脱下了军装,已经退休了,但还是要为祖国,为人民尽力,这是根本,不能忘。

那截在小药瓶里颠簸的粉笔头,磨短了一茬又一茬,刘教授站在棚屋下的身影,多像当年长征路上的火把—— 不追求燎原的壮阔,只在意能否照亮脚下的路。村民们凑起的十块二十块,木匠刨子下的粗糙桌板,社区搭起的蓝棚子,还有重庆老师记满笔记的本子,都是这火把旁跳动的火苗。大家都默契地把这堂课托举得更稳:因为中国人的善良,从来都是见人有难时,自然而然递过去的那双手;中国人的传承,也从不是教科书里的教条,而是老一辈把 "为他人做点事" 的念想,像种玉米一样播进土里,等着年轻一辈在风里接棒。如今,高铁载着避暑的人来,也载着孩子们的梦想走。那些在坝坝上读过英语的孩子,在不同的岗位上发光发热,这或许就是最动人的传承。这把撑了12年的伞有一天终将收起,但山风记得:当奉献成为本能,当传承刻进骨血,所有微光汇聚处——便是中国式团结燎原的星火。