一凡读字丨当大大小小、高高低低的声音响起

“h锓h蔓huó”“huò”“hú”,这五个音说的都是一个字,它就是“和”,但今天我们重点说“hé”。

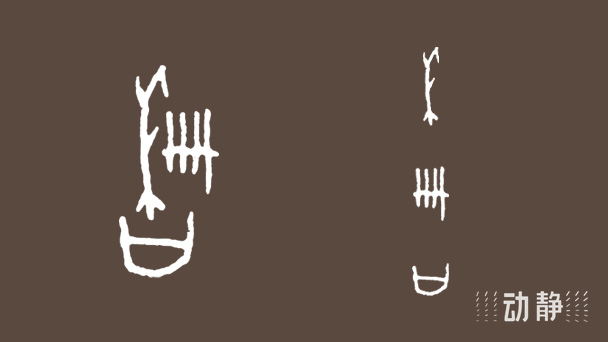

先来看“和”字的甲骨文写法(见图1),它是由三个部分组成,左上方是“禾”,右上方像是一个篱笆墙,而最下面是则是一个“口”。它描绘了一个什么样的场景呢?而那个像篱笆墙一样的图案又是什么呢?

图1:“和”字的甲骨文写法

图1:“和”字的甲骨文写法

在文字还没有产生之前,原始人类靠采集和狩猎来维持生活。在狩猎过程中,狩猎者需要相互传递信号,又不能惊扰猎物。因此,就出现了“骨哨”,一种由动物骨骼制作而成的器物。

1986年,河南贾湖遗址发掘出来一批骨笛,据碳14、释光测年结果显示,距今约9000-7500年,而这些骨笛至今任然还能吹奏出悦耳的声音。可以想象,原始人类在狩猎满载而归之后,就吹奏骨笛来庆祝丰收。

无论是可以发单音的骨哨,还是可以发多音的骨笛,当所有人共同吹响或演奏时,各种大大小小、高高低低的声音相和,表示大家都是“自己人”,这就是我们今天音乐里所说的“和音”。

再后来,人们发现竹子、芦苇等都可以发音。于是,一种新的便捷式乐器诞生了,那就是“芦管”。芦管是用芦苇的秸秆制作而成,根据不同长度的芦苇,发出不同声音,这也成了“排箫”。

由此,再回看“和”字的甲骨文写法,那个像篱笆墙一样的东西,应该就是长短不一的排箫了。而“禾”也表明了其材质,下面的“口”则表示吹奏。可见,“和”是一个会意字,表达的意思就是,虽然组成排箫的各个芦管大小长短不一,发出的声音也各不相同,但一起演奏却能音声相和。

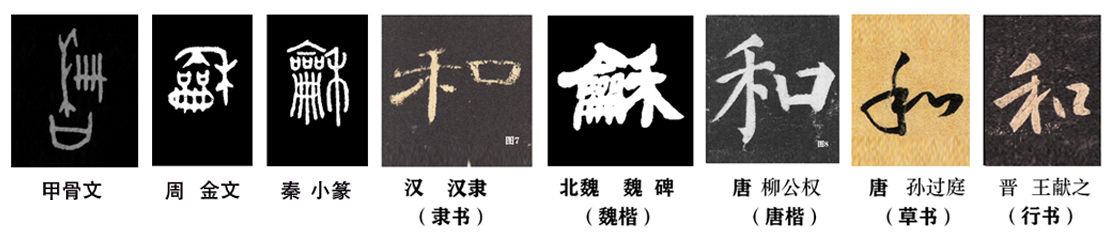

图2:“和”的字体演变

图2:“和”的字体演变

关于“和”,诸子百家也各有论述:

《中庸》:

喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。

《论语》:

礼之用,和为贵。有所不行,知和而和,不以礼节之,亦不可行也。

《孟子》:

天时不如地利,地利不如人和。

关于“和”在经典中的论述,举不胜举。