我从基层来丨全国人大代表彭丹冰:让老百姓在家门口好看病、看好病

全国人大代表彭丹冰,是农工党贵州省委专职副主委,过去一年,她都在为统一战线“地域+领域”组团式帮扶毕节而忙碌,区域医疗资源共享就是其中重要一环。全国两会前,她再次前往毕节调研,探访当地百姓家门口的国家“医疗队”,希望为区域医疗资源共享收集更多民声民意。

建设国家区域医疗中心,是国家为推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局而作出的重大决策部署。浙江省人民医院毕节医院(后称浙毕医院),是贵州5家国家区域医疗中心之一,也是贵州省内唯一落户于省会贵阳以外市(州)的国家区域医疗中心项目医院。

在浙毕医院,彭丹冰了解国家区域医疗中心建设以来的发展情况。据浙毕医院副院长、浙江省人民医院派驻专家王佳峰介绍,在国家区域医疗中心战略、中央统战部“地域+领域”组团式帮扶对接的战略支撑下,浙毕医院优质医疗资源扩容,大量先进设备、医疗技术落地毕节。微创手术量连续两年超过30%增长,四级手术超过100%的增长,临床研究从无到有。2024年就有接近8万毕节之外的老百姓到浙毕医院就医。

就在彭丹冰在浙毕医院走访调研的前几天,王佳峰带领团队,采用全国领先的无充气腋窝入路腔镜甲状腺外科技术,成功为工作在广西的毕节姑娘徐敏实施了甲状腺肿瘤根治手术。

在复诊室走廊,徐敏告诉彭丹冰,她回毕节探亲时,刚好听说新引进的手术不会在脖子上留疤,趁着假期时间就把手术做了。医生特别关心她,手术效果特别好。

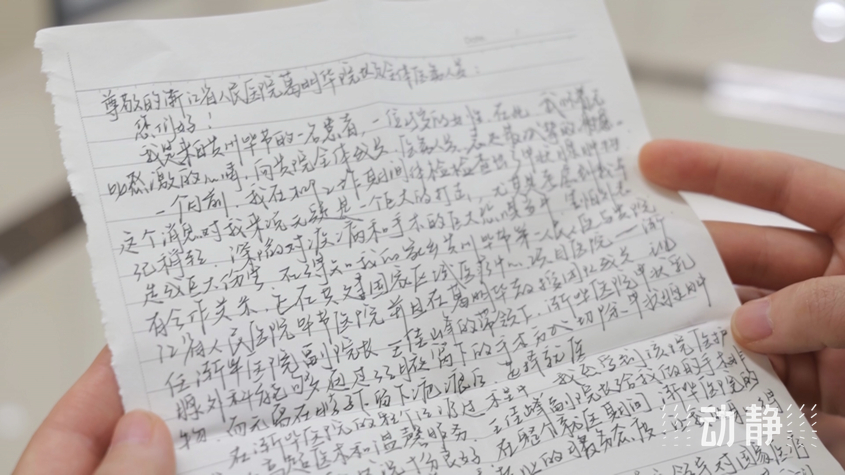

得知彭丹冰即将前往北京参加全国两会,并有机会见到全国人大代表、浙江省人民医院院长葛明华,徐敏委托彭丹冰转交给葛院长感谢信,感谢这段期间医护人员对她的照顾,也感谢国家建立起医疗共同体,提高了毕节的医疗水平。

如何让毕节的医生成长起来,打造一支“带不走”的医疗队伍,由技术“输血”向“造血”转变,是医疗帮扶的核心。通过“传帮带”模式,派驻专家与受援医院骨干建立“师徒关系”,提升了本土医务人员的业务水平。

在四川大学华西医院协作医院——大方县人民医院,“5G+智慧医疗”急危重症救治体系的建成,为山区急危重症患者织起了安全网。在“5G+远程医疗”体系支撑下,大方县人民医院重症医学科副主任刘永富和四川大学华西医院重症医学副主任医师、四川大学华西医院重症医学医疗组长郭军发挥远程医疗的独特优势,打破时间、空间屏障,通过视频会诊,全面整合医学信息资源,为广大疑难重症疾患搭建高质量的诊疗平台,让“互联网+医疗”惠及更多百姓。

刘永富说,通过华西医院的“传帮带”,模仿华西医疗团队的工作模式,在此过程中,个人能力提高了,自己又会去带动、影响周边乡镇卫生院的医生。四川大学华西医院协作医院、大方县人民医院党委书记李健表示,目前医院1200个干部职工正推进三甲创建的各项工作,希望通过努力,有效保障老百姓的看病就医问题。

数据显示,过去一年,农工党贵州省委共协调联系各级组织50余批次、600余人到毕节开展帮扶调研活动;协调联引捐赠医疗设备、人才培训等资金共计3126万元。

彭丹冰表示,她将继续投身农工党贵州省委的帮扶工作,促进“组团式”帮扶全面赋能增效。今年的两会,会继续关注医疗卫生优质资源如何扩容、下沉,如何区域均衡布局发展,努力让老百姓在家门口好看病、看好病。