FM90.0点赞 | 民族气派,中国故事——中国动画百年

作者:王悦阳

【编者按】

整整一百年来,中国动画历经沧桑,风格多样,这既是时代的写照,更是民族精神与美学探索的不懈追求。回溯历史,自1922年万氏兄弟制作的第一部动画广告片《舒振东华文打字机》在上海放映,中国动画百年序幕正式拉开。一个世纪里,众多前辈艺术家运用传统艺术元素,创作出一系列独具中国艺术特色的动画作品。

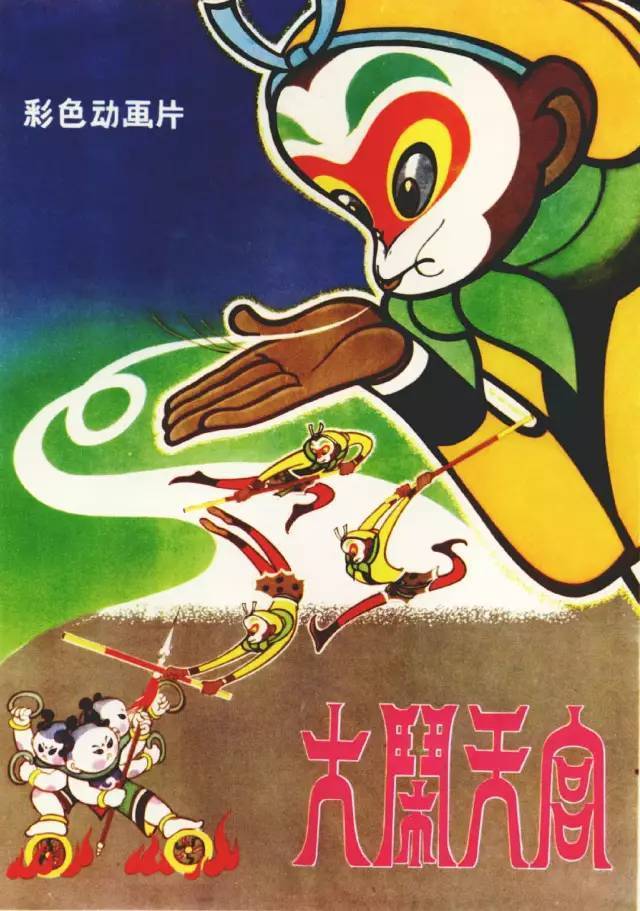

众所周知,动画片是美术片的一种,美术片涵盖动画片、漫画片、木偶片、剪纸片、水墨动画片、水墨剪纸片、折纸片、皮影片……而这些片种多数为中国独有。自1961年水墨动画《小蝌蚪找妈妈》问世起,上海美术电影制片厂不断尝试,融合运用剪纸、皮影、国画、木偶、折纸等中国元素,让“美术片”成为中国电影独有的称谓。彩色动画长片《大闹天宫》更是将中国古代民间年画、庙宇建筑、佛像雕塑等传统文化艺术元素融为一体,成就了动画电影“中国学派”的巅峰之作。此后,在历代动画人的努力下,中国动画找准发展方向,涌现出更多佳作,如《三个和尚》《九色鹿》《三毛流浪记》《西岳奇童》《黑猫警长》《葫芦兄弟》《天书奇谭》等,皆成为一代代国人心中最暖心的童年回忆,也为无数后来者进行了中式审美启蒙。

万氏兄弟(资料图片)

起航:万氏兄弟的“拓荒”

上海是中国动画的摇篮,国产动画的创作于20世纪20年代在这里悄然展开。据考证,有“中国第一位动画专家”之称的杨左匋,在1923年创作了目前中国动画史上有据可考的首部动画短片《暂停》。隔年,杨左匋自费赴美留学,并在20世纪30年代成为迪士尼公司的核心动画师之一,参与创作了《白雪公主》《幻想曲》《小鹿斑比》《小飞象》等早期动画,可谓世界级的动画大师。真正推动中国早期动画电影创作发展的,则是有着“中国动画电影之父”之称的“万氏兄弟”成就的。

如果能回到100年前,走进闸北路三丰里小弄堂中那个7平方米的亭子间,人们就会知道上世纪20年代,中国动画是如何在一片空白里起步的。租下小亭子间的是日后被称为中国动画创始人的万氏兄弟——万籁鸣、万古蟾、万超尘和万涤寰,几个人在这里通宵达旦地搞着实验——从小热爱绘画、皮影戏的兄弟几个,想试试怎么能像外国电影正片前的夹片那样,让画笔下的人物动起来。几乎所有与拍摄动画有关的设备、用品都是他们兄弟自己动手制作,只有一台卡通木壳摄影机是从旧货摊上的一个外国人手里淘来的。

由于欧美技术封锁,当时获取知识的渠道有限,万氏兄弟从中国的走马灯、皮影戏和国外动画片中得到启发,进行了系列试验探索。巧的是,他们兄弟又先后进入上海的商务印书馆,万氏兄弟的第一部动画作品,就是商务印书馆布置的一项任务。

20世纪20年代,商务印书馆工程师舒振东研发出了中文打字机,商务印书馆让身为印书馆美工人员的万籁鸣为其制作能活动播放的广告片。于是,万籁鸣和他的3个兄弟经反复摸索,制作出了时长仅一分钟的广告动画短片《舒振东华文打字机》,自此,中国动画宣告诞生。1926年,他们又与梅雪俦等人合作完成了第一部真正意义上的动画片《大闹画室》。

万氏兄弟曾回忆,在当时,设计制作动画很需要钱,兄弟四人节衣缩食,把生活费压到最低,力争“把省下的每一块银元都花在动画片试验上”。1935年,万氏兄弟又完成了中国第一部有声动画片《骆驼献舞》,从此,中国动画片进入了有声时代。

1937年7月7日,抗日战争全面爆发,在那个生存都成问题的年代,各行各业陷入空前的低谷,动画行业也不例外。1937年8月14日,上海漫画家在“中华全国漫画作家协会”的基础上成立了“上海漫画界救亡协会”,万氏兄弟成为协会骨干成员,动画、漫画成为抗日宣传的武器。

动画片《铁扇公主》。(资料图片)

1941年,万氏兄弟和中国联合影业公司一同打造推出中国也是亚洲第一部动画长片《铁扇公主》。值得一提的是,面临家国危难,民族自尊心油然而生的万氏兄弟开始有意识地摆脱西方审美的影响,片中的武打动作以京剧和杂技技巧为基础,动作设计相当精彩,与当时欧美的动画作品形成了鲜明对比。除此之外,影片里,中国山水画第一次被搬上银幕,人物造型中,尽管孙悟空还有迪士尼动画片角色米老鼠的影子,但其他人物明显吸收了中国戏曲脸谱的造型、动作特点,使之具有浓郁的民族特色。

在世界电影史上,《铁扇公主》是紧步美国的《白雪公主》《小人国》和《木偶奇遇记》之后的第四部大型动画片,这部作品让当时中国的动画艺术无限接近世界先进水平。据记载,该片当时在上海几大影院同时放映,随后还发行到东南亚和日本,受到热烈欢迎。按当时技术,电影工作者只能拍摄黑白片,但万氏兄弟认为彩色会更好,于是想出了一个办法,在电影放映时,由放映人员手持红色玻璃挡住镜头,屏幕上就出现了通红的火海。在那个最艰苦的年代,迷茫、恐惧占据了大多数人的心理,万籁鸣用唐僧师徒三人联合起来对抗牛魔王和铁扇公主的故事,暗喻中华民族同胞团结一心、共同抗战。

万籁鸣与剪辑员研究影片的剪辑。

绽放:经典永恒

中国动画片真正的成熟与绽放,是在中华人民共和国成立后。1949年,周恩来总理邀请漫画家特伟和靳夕到长春电影制片厂组建了一个20人的动画小组,培养出了中国动画的第一批人才。1950年3月,东北电影制片厂美术片组迁来上海,成为上海电影制片厂美术片组,以后逐步扩大。1953年,中国第一部木偶片《小小英雄》诞生;1956年,彩色动画片《乌鸦为什么是黑的》在威尼斯国际动画节获得大奖,但无人认出是中国动画。这时中国动画人才意识到,亦步亦趋地模仿,终归不是中国动画的发展方向。

1957年4月上海美术电影制片厂正式建立,正式提出“美术片”的概念,特伟担任首任厂长。上任伊始,特伟就提出一个响亮的口号——“探民族风格之路”,中国动画正式走上“中国学派”的构建之路。

那时,万氏三兄弟中的万超尘最早参加了上海电影制片厂美术片组的工作,万籁鸣和万古蟾则于20世纪50年代中期先后从香港回到上海进厂工作。这时党中央提出的“百花齐放,百家争鸣”的科学文化事业发展方针,极大地鼓舞了中国动画工作者。自此,新中国的动画片创作以上海为中心逐渐开展起来,中国动画片也开始进入蓬勃发展的阶段。内容上,丰富的古典小说、神话传说、民间故事、童话故事就是动画行业的源头活水。在创作技法上更是不断创新,把握住中国传统美学中“以形写神、形神兼备”的原则,在山川、石头、草木、建筑等的造型设计上,将民族特色体现得淋漓尽致。在动画片题材选择上更广阔,出现多部内容深刻、讽刺尖锐、针砭时弊的艺术动画,对扩大动画片的受众群体,具有重要意义。而其中,最具典型代表与里程碑意义的,无过《大闹天宫》,堪称“中国学派”的巅峰之作。

在《大闹天宫》的人物设计中,著名画家张光宇把多年积淀下来的传统文化修养、艺术创作带入了角色造型设计之中。其中最精彩的当属孙悟空的形象,这一猴子的造型赢得了全国甚至全世界的声誉,也使得孙悟空成为与米老鼠、白雪公主一样,具有代表性的经典卡通人物。从一开始的设计稿可以看出,张光宇主要的借鉴对象是京剧舞台上的美猴王脸谱与造型,但更为可爱、调皮与活泼,能够获得动画片观众的喜爱。

作为中华人民共和国第一部彩色动画长片,《大闹天宫》上集于1961年摄制完成,下集于1964年摄制完成。整个电影15.4万多张画稿全部由上美影下属的原动画室的职工一笔笔画出来。仅孙悟空拔下3根毫毛、连真身一起、4个孙悟空激战哪吒的5秒镜头,就用了100多张连续动作的画稿。这部动画长片成功地为孙悟空这一《西游记》角色塑造出了世人熟悉的经典形象,奠定了美猴王独有的反抗精神与追求自由的性格,影响了后世许多孙悟空题材的作品,其中就包括1986年的《西游记》连续剧。孙悟空脸似蟠桃,鹅黄上衣,翠绿围巾,豹皮短裙,红裤黑靴的形象,至今被人们熟记。

《世界报》曾评论说:“《大闹天宫》不但有一般美国迪士尼作品的美感,而且造型艺术又是迪士尼式艺术所做不到的,它完美地表达了中国的传统艺术风格。”此时,中国动画独有的民族语言已经基本形成。

1979年,我国第一部彩色宽银幕动画长片《哪吒闹海》问世,这是中华人民共和国成立30周年的献礼影片,也是迄今为止中国动画电影的高峰之一(另一座高峰是《大闹天宫》),这部作品象征着当时动画电影界的最高水准,在几位导演的合力掌控之下,《哪吒闹海》成功地摆脱了原著《封神榜》的黑暗色彩,塑造了一个如梦似幻的美丽童话世界。

该片由王树忱、严定宪、徐景达三名导演联合执导,人物设计是著名画家、国徽的设计者之一张仃先生,他大量参考了敦煌壁画、永乐宫壁画以及民间门神画等中国传统艺术杰作,在人物塑造上与时代相契合,进行大胆创新。纵观中国动画史上的这些经典形象,无不是把握住了中国传统美学中“以形写神、形神兼备”的原则。

华美的视觉造型和活泼的内在情绪融为一体,个性鲜明的人物性格与华丽鲜艳的神奇景色相得益彰,传统绘画的形式美感和装饰美学意味有机融合,呈现出一个灿烂丰富的意象世界,于情景交融中揭示作品的内在意蕴,是《哪吒闹海》成功的关键所在,因此,在获得国内观众认可的同时,该片也赢得很好的国际声誉,1980年,《哪吒闹海》成为第一部在戛纳参展的华语动画电影,还先后荣获第33届戛纳电影节最佳放映奖等3项国际大奖。

动画片《哪吒闹海》。(资料图片)

辉煌:“水墨动画”凸显民族风格

作为中国第一部水墨动画片,上映于1961年的《小蝌蚪找妈妈》真正做到让齐白石的“画”动了起来。该片借鉴中国山水画的技法,创造出一群栩栩如生的小蝌蚪形象,在中国动画史上,为南齐画家谢赫所言的“气韵生动”留下最初的注脚。

所谓水墨动画,是以中国传统水墨技法作为造型手段,运用动画拍摄的特殊处理技术把水墨形象逐一拍摄下来,通过连续放映,形成的虚实浓淡效果的水墨画影像。水墨动画是中国传统水墨画与现代动画技术相结合的产物,是中国动画史上的一大创举,它将中国传统的水墨画引人到现代动画制作中,并且将意境完美地展现了出来,以提升动画片的艺术格调。

说起水墨动画的源起,与陈毅元帅密不可分。1960年,上海美影厂的领导在中国美术电影展览会上,热心地向前来参观的国务院副总理陈毅介绍他们创作的动画作品。当时,陈毅兴奋地说:“你们要是能把齐白石的画动起来,就更好了。”由此,水墨动画这一中国最经典、最唯美、最诗意的动画形式得以问世并惊艳了整个世界。上海美影厂的青年创作人徐景达、段孝萱、唐澄等人在前辈艺术家特伟、钱家骏的带领下,前后用了三个月的时间终于让齐白石先生的杰作在银幕上“活”了起来。

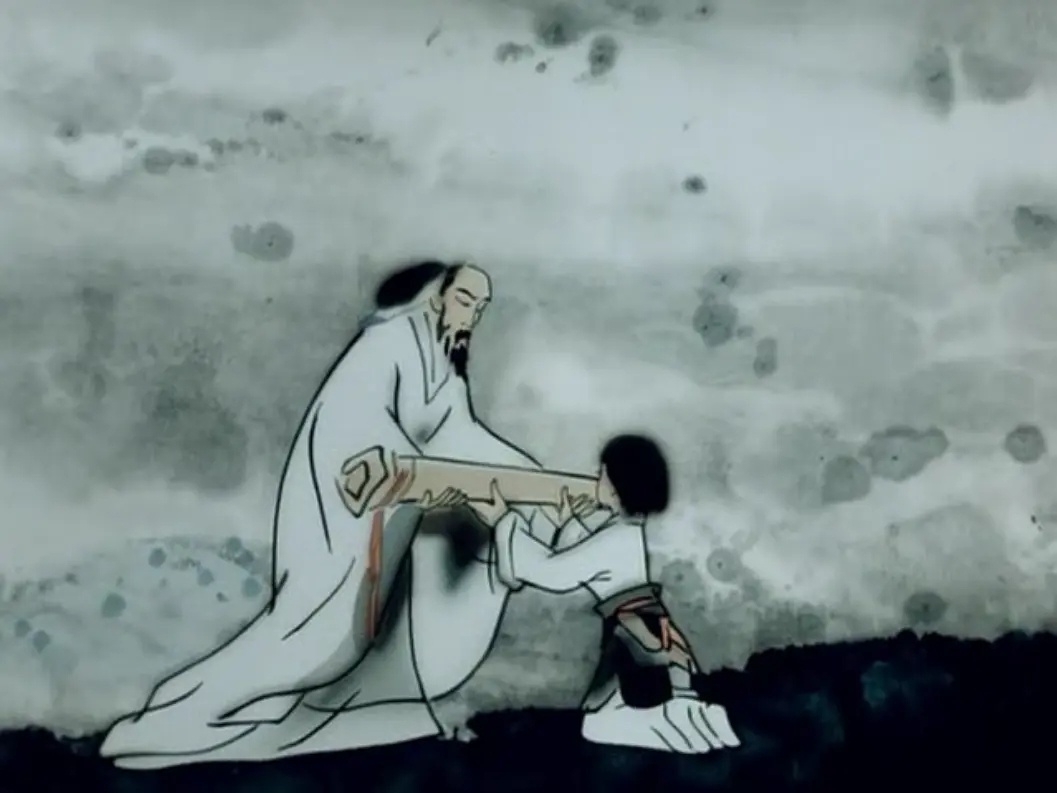

动画短片《山水情》。(资料图片)

1961年,以齐白石老先生的经典绘画作品《蛙声十里出山泉》为蓝本,结合白石老人笔下为观者所喜闻乐见的花卉、草虫艺术形象,中国第一部水墨动画片《小蝌蚪找妈妈》终于与观众见面。影片鲜明的中国风格立即征服了国际动画界,1964年,美影厂又以著名画家李可染的水墨画《牧笛》为蓝本创作出了同名动画经典。影片以著名国画家李可染的《牧牛图》为蓝本创作,背景则由“长安画派”画家方济众绘制,二者的画作在动画影像中可谓水乳交融,诗情画意更甚于《小蝌蚪找妈妈》。更难得的是,《牧笛》甚至都没有太多的故事情节,也没有对白,只是通过描绘牧童“失牛、找牛、得牛”的过程,表达了“艺术之美高于自然之美”的主题:水牛虽然被飞瀑吸引走了,但牧童动人的笛声还是将它引了回来。

1988年,上海美影厂推出了20分钟的动画短片《山水情》,该片是导演特伟的“封箱”之作,同时也被视作水墨动画化时代的精品,荣获加拿大第14届蒙特利尔国际电影节最佳短片奖等多个国际奖项。影片讲述了一位老琴师与渔家少年之间的一段佳话,传递出尊师重道的中国传统美德。该片相比之前的水墨动画已经更为高远,哲理也更为深刻。该片人物造型设计为浙江著名画家吴山明先生,山水背景则由山水画名家卓鹤君绘制,全片音乐由龚一先生弹奏的古琴贯穿始终,可谓格调高雅,立意深远。在《山水情》中,一琴一水,一树一石,无不充满着象征意味,导演想要让片子里每一样东西都有一个具体的中国式的比喻、指代,而他也做到了,并且这些指代都一点也不生硬,非常自然,只要是中国人,都熟悉这些指代对象所表达的意思,这正是片子高明的地方。

可以说,以《小蝌蚪找妈妈》《牧笛》《鹿铃》《山水情》为代表的水墨动画,中国动画真正找到了自己的现代意义上稳定的民族风格,并实现了自身民族风格的多种类型化,以完成我们中国式的艺术表达,将传统中国的视觉图像和美术世界搬到银幕上的工作,也是中国动画民族风格最终形成的标志,最为成功地奠定了“中国学派”的国际地位。蜚声国际的动画大师宫崎骏也深受“中国学派”影响,1984年,他带着朝圣之心到上美影交流学习,其中最让他叹为观止的要属《小蝌蚪找妈妈》等水墨动画,对他日后的创作起了决定性的影响,宫崎骏后来回忆,他那些留白较多的作品就是在看了《小蝌蚪找妈妈》后得到的启发。

《九色鹿》《三毛流浪记》《西岳奇童》《黑猫警长》《葫芦兄弟》《天书奇谭》《邋遢大王奇遇记》《宝莲灯》……一众脍炙人口的佳作,逐渐形成了以中国文化为创意源头,以中国元素为表达形式,以中国风骨为精神内涵的“中国学派”,先行者们创造了“奇、趣、美”的中国美术片,也将开放创新的思维和不懈探索的精神传递给后来者。