一凡读字丨坐坐!可没你想象的那么简单!

自古以来,中国人对“坐”都非常讲究。“坐”不好,是会出事的!为什么这么说呢?这先要从甲骨文说起。

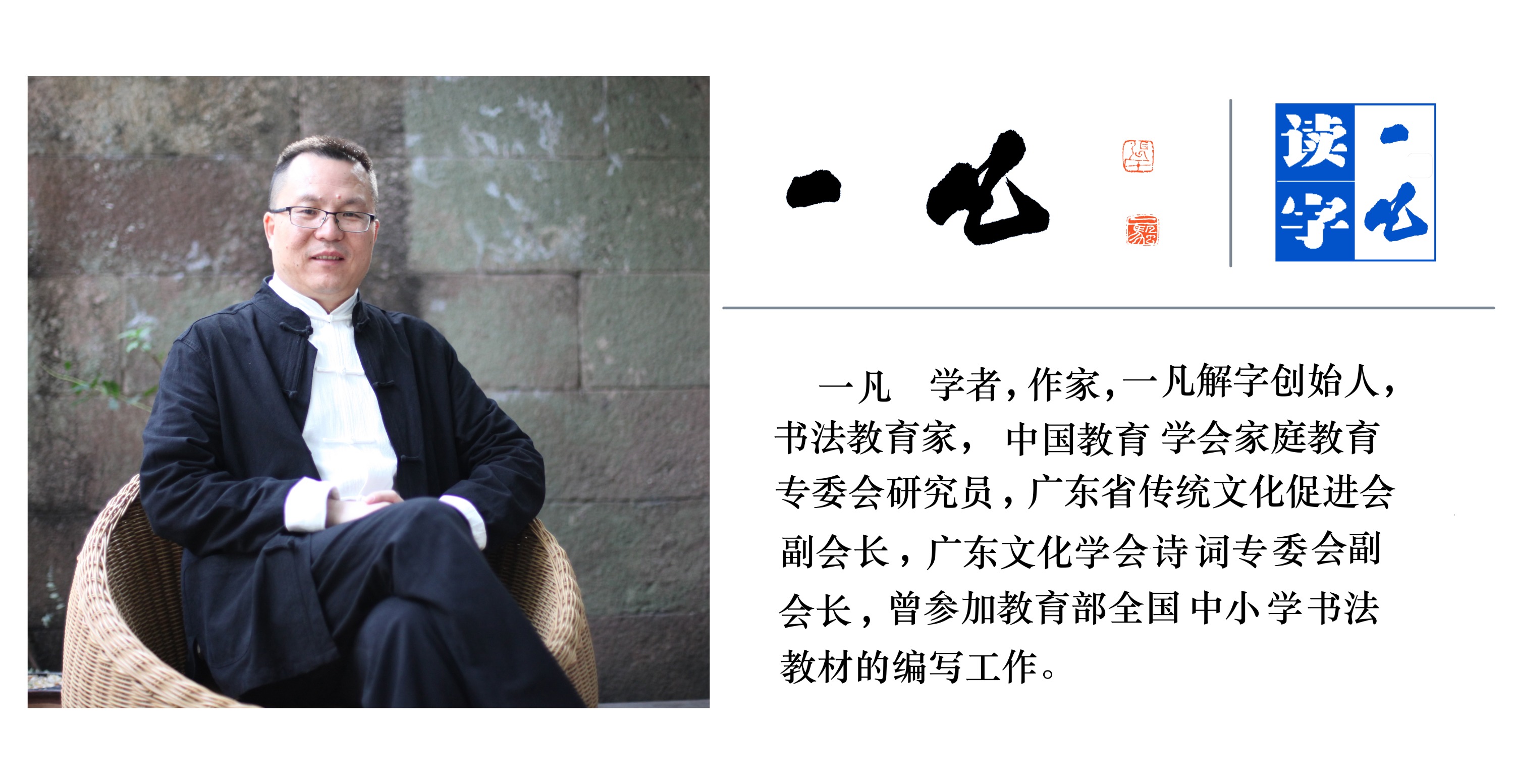

图1:“坐”字的甲骨文

图1:“坐”字的甲骨文

从商周到秦汉,“坐”一直都是这个动作,双膝跪地、屁股挨着脚跟“席地而坐”。因此,“坐”和“席”有着密切联系。那么,问题来了!古人是不是都这样坐的呢?

答案是否定的。古代劳动人民的坐姿也是多样的,不只是甲骨文描绘的那一种。甲骨文所描绘的是一种贵族礼仪,贵族之间见面,需要讲究“席位”。所以,“坐”有等级之别。由跪坐于席到端坐于位,显示“坐者”的身份和地位,这是坐的本义。坐者为大,立者为侍,“就坐”表示对你的信任。因为,“坐”的时候攻击性不大。

如《鸿门宴》描述的场景:“项王东向坐;沛公北向坐;张良西向侍……(樊哙)立而饮之……”。其中,项羽、刘邦是“坐”着的,而张良、樊哙是站着的,为什么呢?因为,项羽、刘邦两人谈判,“坐”表示相互信任;张良、樊哙级别不够,不能与“王”平起平坐,而且两人还负责刘邦的安保工作,需要时刻提防警戒,所以不能“坐”只能“立”。

“赐坐”“看坐”则是抬高对方的身份,如梁山排座次,坐的位置就是地位!

“请到我家坐坐!”发出这种邀请是需要“对等”的,“坐”也不是简单地坐一坐,而是友谊的交流。这样,“坐”就成为了礼仪、谦让,就成了统一战线,成了一种结盟,这叫“平起平坐”。

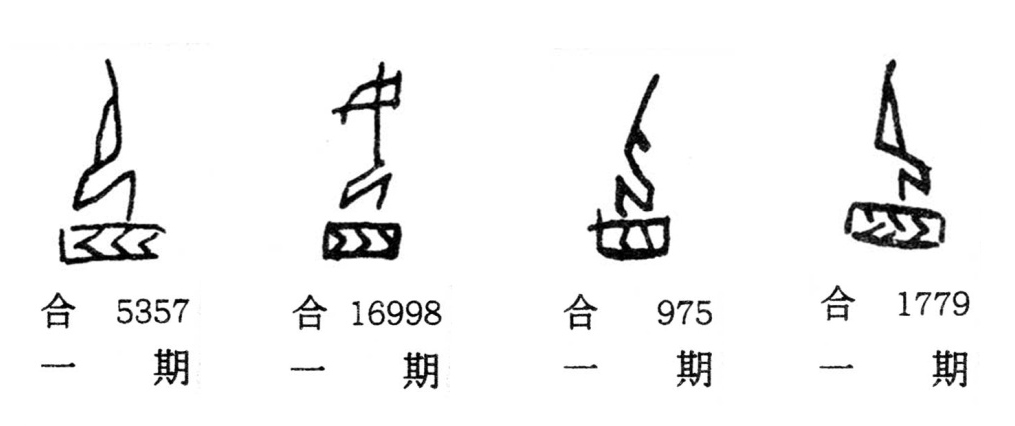

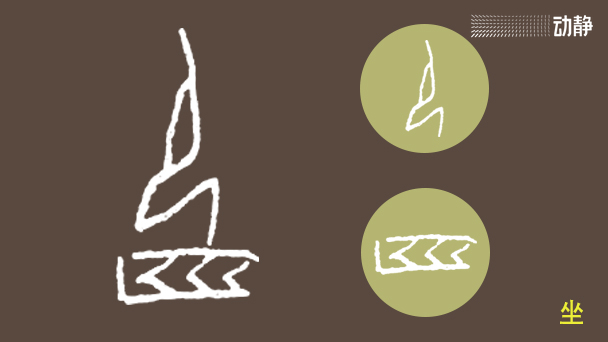

图2:“坐”字的金文

图2:“坐”字的金文

金文的“坐”字又和甲骨文不同(见图2),屁股下面的“席子”换成了“土台子”,一个人独坐变成了两个人面对面,向着“土台子”鞠躬。这是什么意思?

《公羊传·信公三十一年》:

“天子祭天,诸侯祭土。”

何休注:“土谓社也,诸侯所祭,莫重于社。”

这句话的意思大致是说,春秋时期的“土”,不是咱们今天所理解的“土坷垃”,而是“社”的本字。王国维在《再与林博士论洛谐书》中说:“社,(殷周)古文作土。”郭沫若也在《甲骨文字研究》一文中直接拍板:“甲骨文‘土’为古‘社’字”。

那什么是“社”呢?

“社”就是土地之神,在上古的宗教意识中,土地神是管理一方百姓日常吃喝拉撒的神。土地神的标志就是金文中的这个土台子,你也可以理解为祭台。

两个人对着土地神祭拜说明什么?说明两个人彼此结为同盟,“有福同享有难同当”!“有福同享”人人愿意,可“有难同当”就难了。因此,一个人犯了罪,和他结盟的也要同罪,这就叫“连坐”。这里的“坐”,表示因为结盟而受到牵连,并由此引申出“因为”的含义,比如《史记·留侯世家》:“留侯不疑,孝文帝五年坐不敬,国除。”这里的“坐不敬”就是“因为犯不敬之罪”的意思。再比如《汉乐府·陌上桑》:“耕者忘其犁,锄者忘其锄,来归相怨怒,但坐观罗敷。”就是因为看罗敷,才使得“耕者忘其犁,锄者忘其锄,来归相怨怒”,以此来反衬罗敷长得漂亮。还有杜牧的“停车坐爱枫林晚”,“坐”也被解释为“因为”,这令很多人感到不解。

按照我们今天的语义来理解,“坐”和“因为”八竿子打不着关系,怎么会联系在一起呢?那是因为,今天我们已经不使用“坐”字的引申义了。回到“停车坐爱枫林晚”这句诗,如果按照字面意思来翻译,就是“停车坐下来爱这枫林很晚”,显然逻辑混乱。

公元850年,杜牧受朝中两方势力打击,自求贬官外放。在被贬的路上,看到满山的枫林,他顿时想到了自己的处境,犹如这经过霜打的枫林,越挫越勇,越打击颜色越红艳。所以,诗中杜牧想表达的意思是“停车→滞留下来→以至很晚→就因为爱这晚秋时节的枫林”,一连串动作而滞留就因一个“爱”。故而,“坐”在这里翻译成“因为”最合适。

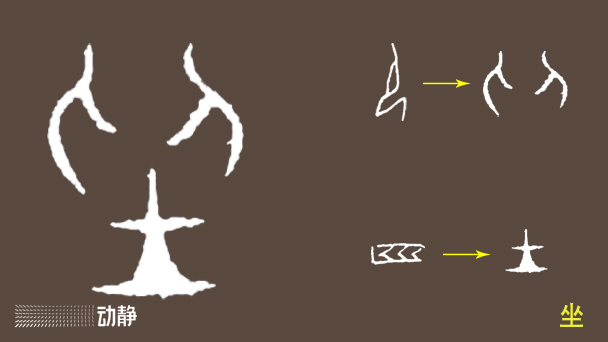

图3:“坐”字的小篆

图3:“坐”字的小篆

此外,“别慌走,再坐一会!”这个“坐”又含有“挽留”的意思。所以,在小篆中“坐”的上部变成了 “留字头” (见图3)。

图4:汉代隶书中“坐”字

图4:汉代隶书中“坐”字

如果两个人情投意合,“坐坐”就“坐坐”,但也不能空坐,空坐就会徒劳,由此虚度人生,成为“坐以待毙”“坐吃山空”。所以,坐在这里又成了“等待”的意思。既不能坐长,又不能空等,那“坐”就需要有内容,“坐以论道”“坐观天下”,所以,汉代隶书中“坐”字的上部又变成了两个“口”(见图4)。

至此,我们看到了“坐”的字形在不断地发生变化。

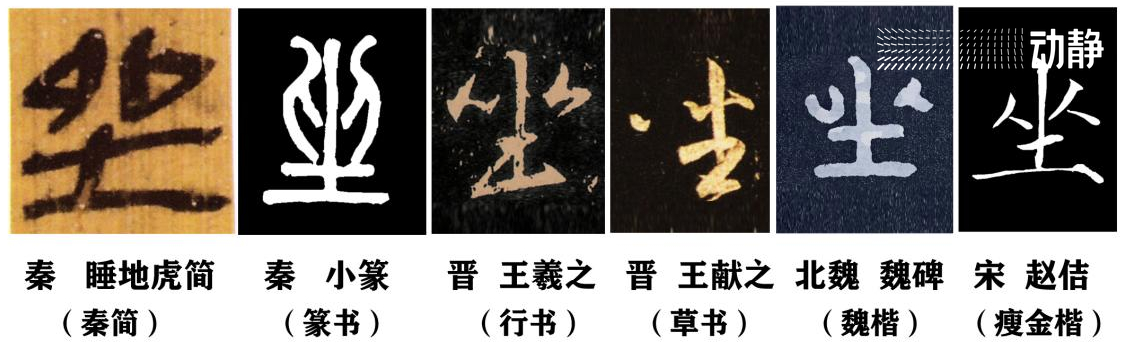

图5:“坐”字的历代字体演化

图5:“坐”字的历代字体演化

在文字没有定型的商周先秦时代,字形的变化往往会随着字义的变化而发生变化,同时也会造成词语的变化。很多词语在发展的过程中都会逐渐脱离本义,而被新的意义所代替。当然,还有些既保留本义又开拓新意的词语,这就给后人的理解造成了一定的麻烦。“坐”就是其中的一个。

“坐坐”可没那么简单!

据说,北宋大文豪苏轼有一次简服便装出游,口渴了想讨杯水喝。于是,来到一所小庙门前。小和尚出来接待,把苏轼引到了大厅。

方丈见来了一位“不速之客”,礼貌性地对苏轼说:“坐!”转头又吩咐小和尚曰:“茶!”

苏轼落座之后,寒暄了几句,方丈觉得此人不凡,站起身来,说:“大厅嘈杂,请到茶室一坐!”转头再吩咐小和尚,“敬茶!”

到了茶室,又聊了几句,方丈更觉得此人谈吐高雅,定是高人,于是起身打恭:“敢问先生大名?”苏轼说:“在下苏轼!”

老和尚听闻,赶紧躬身行礼,说:“老衲有眼无珠,不知苏学士驾到,请上坐!”转脸又吩咐小和尚,“敬好茶!”

苏轼饮过茶之后,将要告辞,老和尚赶紧再施一礼,“敢请先生留幅墨宝!”

苏轼想了想,提笔写道:“坐请坐请上坐,茶敬茶敬好茶!”

写完,两人相视,哈哈大笑!