动静人物丨肖江虹:我对这块土地爱得格外深沉!

壮丽70年•奋进新贵州

——红土地上的“心”未来

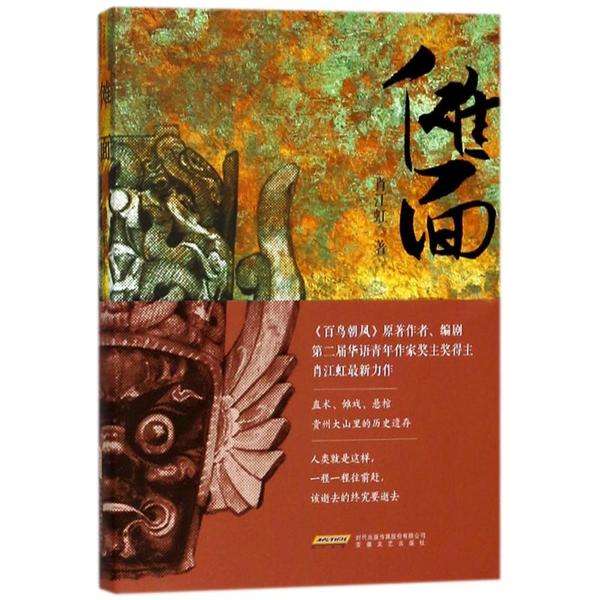

我省著名作家肖江虹的作品《傩面》获得第七届鲁迅文学奖中篇小说奖,这也是我省作家获得的首个鲁迅文学奖,实现了历史上零的突破。在这个零突破的背后,是贵州作家立足脚下这片土地丰富的创作源泉,迸发出的巨大创作能量。《壮丽70年•奋进新贵州——红土地上的“心”未来》,今天请听记者陈久菊的报道:《我对这块土地爱得格外深沉!》

“大营坡以前政府后面那一片几乎都是我老家搬来的人,其实那里还是我的老家……”

谈到正在创作的作品《苔藓》,肖江虹说创作过程中让他想起了很多从老家进城的那些人那些事,城中村改造这个主题,他认为这是中国城市和乡村融合的开始,也是乡村在城市中结束的地方。

已过不惑之年的肖江虹,2007年开始文学创作,12年时间里,共发表文学作品一百余万字。老家在修文县的他是土生土长的贵州人,把更多贵州元素写进了小说中,故事里出现了很多贵州地名,里面的人物说着鲜活的贵州方言。肖江虹:“人物的对话一定是方言,因为你写的是贵州这个地域上的事,你用普通话是不行的。”

以贵州题材写成的《百鸟朝凤》拍成电影后,肖江虹一下子引起了大家的关注。

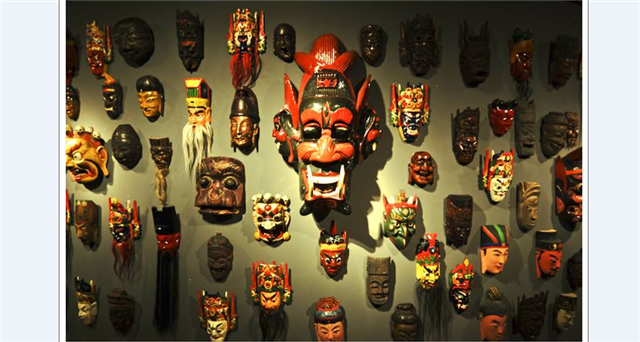

2016年,肖江虹开始创作《傩面》。小说讲述的是以贵州的傩戏为载体,将神秘的地域文化融入小说,记录了贵州大山里历史的遗存,在城市疯狂扩张的今天,民间神秘的传统依然孤独延续。

“做了大量的采访,半年差不多,陆陆续续去了道真、德江、安顺,请傩面师唱,我把它录下来。根据自己的写作二度创作。”

从2007年开始文学创作到现在,肖江虹说,变的是对文学认知的变化,不变的是对文学的敬畏和热爱。以前,可以在作品《百鸟朝凤》里看到他的反叛,对现代文明中旧事物消失的惋惜,对传统文化消失的对抗。但在后来的作品《傩面》中,更多体现的是一种和解,少了剑拔弩张,多了几分温情和对心灵的治愈。

“从最早我写《百鸟朝凤》的时候,觉得很多东西丢掉特别可惜,然后我一直写到傩面,其实发现很多东西是留不住的,该要消失的一定要消失。”

肖江虹说获得的鲁迅文学奖,于他而言是件特别幸福的事情,因为会激励他表达出很多社会层面和文学层面的东西。

“一个作家最困难的,是自我认知的过程,就是一个作品写出来,很多作家是不知道自己的作品是好、还是坏。但是获奖起码专业层面上对你的能力的是认可的,这个认可对一个好的小说家来说,接下来继续往前走一定是有帮助的。”

肖江虹表示,在贵州作家中,从老一辈的蹇先艾到80后作家们都是他学习的源泉,在文学创作中,他深受作家们的影响。

“早期从蹇先艾开始写的那些遥远的贵州的那些作品,比如说《水葬》呀,然后是何世光的《乡场上》,《种包谷的老人》都是中国现当代文学已经有代表性的作品了。比我们年长一点的欧阳黔森的中短篇小说,都是优秀的小说。肯定有影响,因为作家就是在阅读里面相互借鉴,相互学习,相互促进的。”

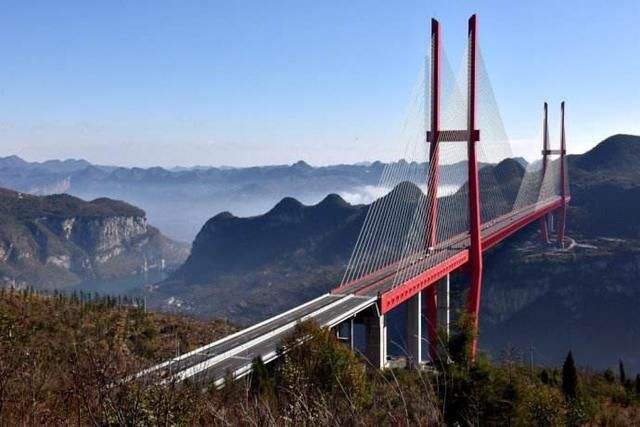

现在的贵州正处在社会变化最激烈的时代,新的事物不断涌现,老的事物不断的被更迭,这种变革最具有创作的价值。肖江虹认为,当前贵州更是文学创作的沃土,自己能获得鲁迅文学奖,是贵州文学发展到现阶段的必然结果。

“贵州其实就是一个典型的新的事物在不断产生,旧的事物在不断地消失的过程,而且特别的剧烈。我们就是在记录这段正在消失的历史,一个好的小说家写的小说就是历史,只不过是这个历史是有温度的历史。”

肖江虹说,立足贵州,以发生在贵州这片土地上的故事,去写人类共同的感情。写好了发生在贵州的故事,就是讲好了中国故事,甚至是世界的故事。

“一个作家讲的不是贵州故事,也不是你家乡的故事,一个好作家讲的是全世界的故事,讲的是全人类的故事。只不过你这个故事的内核和发源地在贵州而已,但是你这个故事讲出来,一定是全人类的,那个情感是全人类的,这种才是好的文学作品。”

编后语:

新中国成立70年来,贵州文学事业发展迅速,创作成就令人瞩目,一批批实力作家脱颖而出,作品或在《人民文学》《当代》《十月》等平台展示,或在国内重要出版社出版,引发广泛关注,渐成“高峰现象”,成为建设多彩贵州民族特色文化强省的生力军。

贵州文学形态风格强烈、特色鲜明。标志性作家包括蹇先艾、何士光、欧阳黔森,也有发展势头迅猛的青年作家,如唐亚平、冉正万、王华等,文学生态、作家构成年轻有活力。

贵州十分重视文学事业的发展与繁荣,推出一批又一批文学佳作力作。如由欧阳黔森出任总制片人、编剧的《伟大的转折》《二十四道拐》等在央视黄金时段播出;由肖江虹中篇小说《百鸟朝凤》改编的同名电影引发社会关注;在长篇小说领域辛勤跋涉的冉正万近年不断有新作问世,如《银鱼来》《天眼》等赋予本土元素;女作家王华始终聚焦乡土与家园,先后在《当代》《人民文学》等推出“花”系列三部曲;曹永、李晁等青年才俊持续发力,多部作品在全国高端平台呈现,彰显出贵州文学创作的实力和水平。以贵州文化为创作背景的本土作家群像正在形成,“多彩贵州”像印章一样标记在作家作品中。

贵州这片土壤不仅孕育出绿水青山,也为创作者们带去丰沛的灵感。在如今的中国文坛,贵州作家正带着鲜明的地域特色和独特的民族性,发出响亮的时代声音。