大国小村丨一个小村庄靠卖鞋,村集体收入近千万!它做对了什么?

大国之基在乡土,振兴之路见小村。2025年作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接五年过渡期的收官之年,由人民日报全国党媒平台、农民日报社联合广西广播电视台、贵州广播电视台、长沙广播电视台等40余家广播电台打造的系列融媒报道《大国小村》,用42个村落的鲜活故事,立体呈现乡村全面振兴的实践图景。

当“中国制造”

站在转型升级的十字路口

当传统产业

面临优胜劣汰的时代抉择

一座村庄

要如何破茧重生?

今天一起走进

福建晋江市陈埭镇洋埭村

来看一双鞋的“智造”跃迁

洋埭村曾拥有大小制鞋企业、小作坊700多家。高峰时,每天从这里发出的鞋子超过100万双,鞋盒堆叠如山,卡车在村口排成长龙。在改革开放初期,更以“家家户户敲鞋底”的盛况成为晋江鞋业的发源地,孕育出福建首个“亿元镇”。

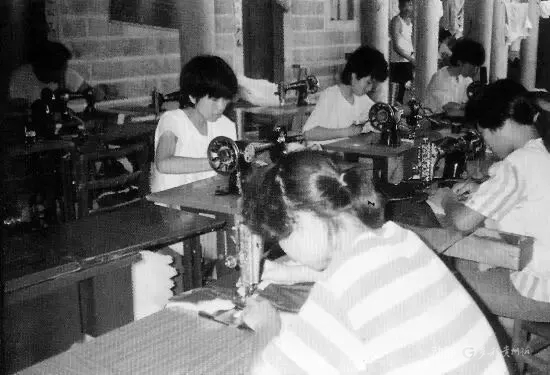

1979年洋埭村开办了第一家民营企业“洋埭服装鞋帽厂”,随后制鞋业在这里迅猛发展

1979年洋埭村开办了第一家民营企业“洋埭服装鞋帽厂”,随后制鞋业在这里迅猛发展

可是从2008年开始,国际订单流向成本更低的东南亚,此时洋埭村的村民们突然发现,曾经引以为傲的“代加工”成就了洋埭,也吞噬了洋埭,洋埭村的制鞋企业、小作坊一度出现大批关停的情况。

洋埭村历史照片

洋埭村历史照片

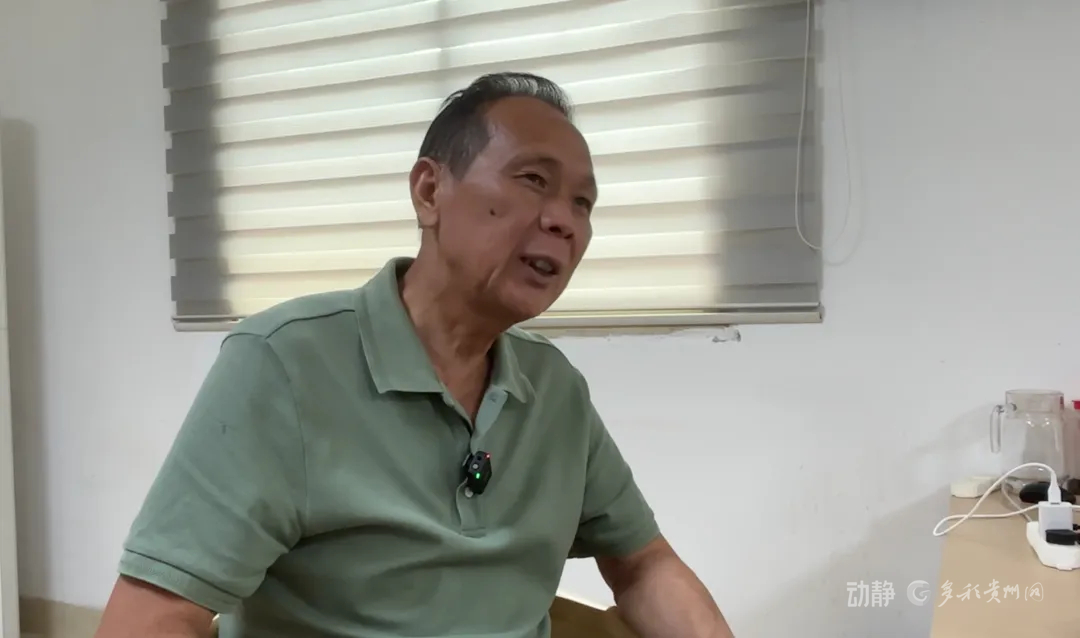

洋埭村党总支书记林和杰:“竞争的厂太多了,所以小的就生存不了,没有竞争力,人家一双鞋10块钱可以卖,我们一双鞋10块钱卖本钱都不够。”

洋埭村党总支书记 林和杰

洋埭村党总支书记 林和杰

洋埭村村民们逐渐意识到,洋埭村要活下去,就必须坚持以市场为导向,立足本地优势,在顽强拼搏中取胜,处理好中小企业和大企业、高新技术产业和传统产业的关系,从“低技术代加工模式”转向“高技术创新模式”。一番思索与探索后,一条以“制鞋材料高科技、制鞋工艺高科技、制鞋设计高科技”为核心的品牌化发展道路就此开启。

鑫威鞋业发展有限公司生产车间

鑫威鞋业发展有限公司生产车间

洋埭村村民林文足毅然成立了鞋业创新实验室,全力以赴探索制鞋材料与制鞋工艺的高科技之路。

当记者踏入这个实验室,仿佛置身于一个琳琅满目的“鞋的博览馆”。几百平方米的大厅里,上千种样品鞋有序陈列,这家土生土长的企业,组建了一支200人的设计团队,每年投入4000多万元的研发费用,只为在激烈的市场竞争中闯出一片属于自己的天地。

林文足向记者介绍鞋样

林文足向记者介绍鞋样

在鞋样打版车间,林文足和业务五部总监彭玉花拿起一款鞋子,向记者讲述起创新过程中的几处细微却至关重要的环节。

“像这种鞋子因为是提供给国家运动员的,要用特殊的胶水,特殊的处理剂,是很难的。它还有一个重量的限制,超一点点都不行。这个是PEBAX大底,再加上真碳板和GCU片,这一片是很薄的,又耐磨耐穿,的确是有蛮多的科技含量。”

“这种标准是相当苛刻的,但是我们做到了,这个就是我们核心竞争力。”

记者采访林文足与彭玉花

记者采访林文足与彭玉花

那些难以理解的专业术语,在洋埭村,却成了村民们津津乐道的研究对象。从特殊的胶水、处理剂,到精确到克的重量控制,再到鞋底、鞋面材料的选择,林文足攻克了一个又一个难题,在激烈的市场竞争中赢得了话语权。

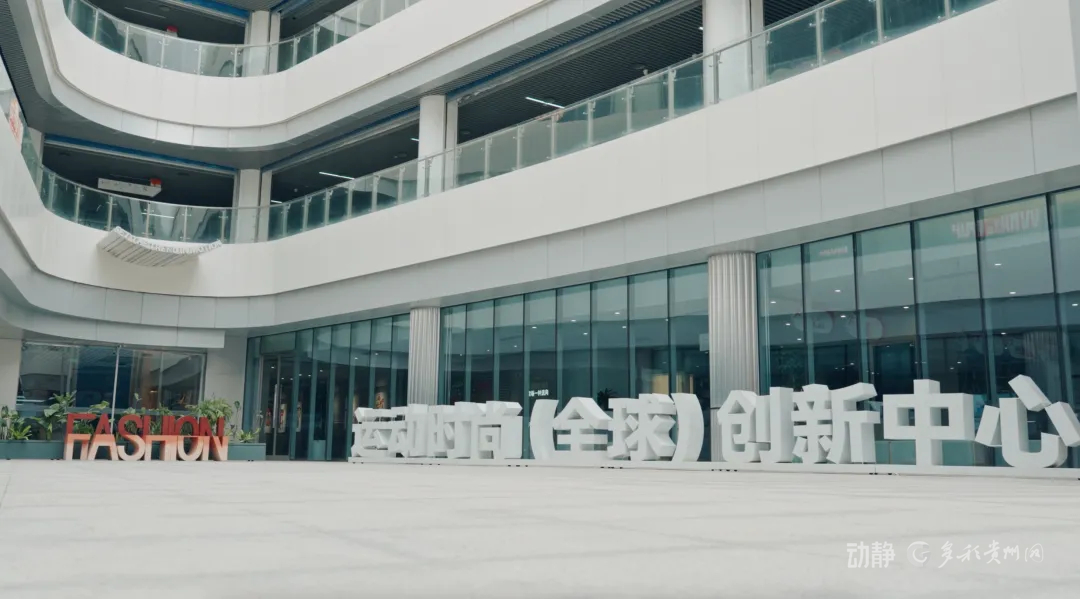

龙头企业的成功路径,无法被众多小微企业简单复制。跃迁,不能只是少数人的狂欢,而应是整个产业的共同升级。转机在2024年底终于出现——由晋江市、陈埭镇及国企牵头,面积达16000平方米的晋江国际鞋纺城运动时尚(全球)创新中心落户洋埭村,赋能本土鞋服纺织产业创新发展。

晋江国际鞋纺城行政事业部经理颜才渊:“创新中心的目的就是把整个陈埭的鞋厂往上提一档,往高端走,带动整个陈埭的经济效益。这是尝试吃螃蟹的动作,这个要是由企业来做的话要投入很多的成本,甚至是试错成本,所以我们就去做,现在有很多外省从业者也过来学习我们这边的做法。”

颜才渊向记者介绍3D打印鞋样设备

颜才渊向记者介绍3D打印鞋样设备

本地中小微企业、小作坊多了起来,外来企业也多了,洋埭村的街头又热闹起来。然而,洋埭村并未满足于眼前的成绩,今年5月,全球鞋服纺织供应链创新中心在洋埭村揭牌成立,从AI设计到3D打样,科技智能覆盖了这个创新中心研发、生产、展贸、服务四大环节。截至今年10月,又有100多家鞋服企业在洋埭的晋江国际鞋纺城落户。

从家庭作坊到制鞋产业链核心,从代工贴牌到科技赋能自主品牌。今天的洋埭村用一双双承载创新基因的鞋子,实现村集体收入近1000万元,规上企业数量跃升至近50家。

从40多年前石屋里传出的第一声缝纫机响,到现在智能车间里机械臂的精准舞动,洋埭村立足本地优势,发展高新技术产业和传统产业,不断践行与丰富“晋江经验”,激活与壮大民营经济,将福建东南沿海的一个贫困村,打造成年产值逾百亿元的制鞋产业基地。

洋埭村的转型之路,恰如一场需要毅力与配合的接力赛。它曾以代工与模仿率先起跑,也曾在新旧动能转换的弯道上步履蹒跚。如今,握紧“创新研发”与“集群协同”这一崭新的接力棒,它正在“中国智造”的赛道上奋力冲刺。