文化中国行丨姜文英用一把剪刀守护一份文化

“我们祖祖辈辈都在做剪纸花,我很小的时候就跟着我母亲学习剪纸,距今已有四十多年,现在也成立了自己的苗族剪纸工作室,就是想让更多的人了解到这项非遗技艺,并把它更好地传承下去。”国家级非物质文化遗产代表性传承人姜文英说。

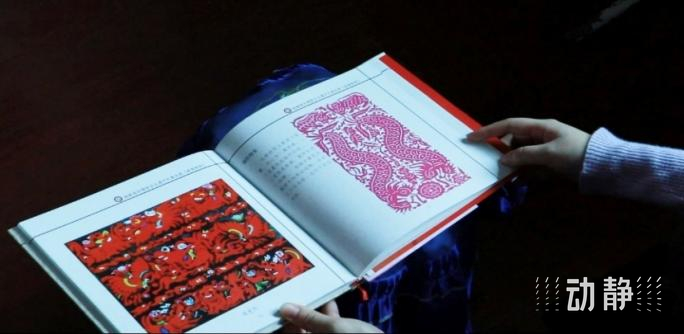

姜文英,1971年出生于黔东南州台江县的一个小村寨,后跟随父母搬至剑河县。她的母亲是一位剪纸能手,她从小便受其熏陶,6岁就开始接触苗族剪纸。12岁时,姜文英的作品《姜央射日月》被收录在黔东南州出版的一本苗族剪纸选集中,从那以后她逐渐认识到,剪纸除了能谋生,还有着更为重要的意义。

苗族剪纸俗称"苗族花纸"、"剪花"、"绣花纸",是苗族文化的绚烂瑰宝,也是苗族服饰刺绣的底样。姜文英介绍,剑河的苗族剪纸多采用剪、刻、扎等方式,题材主要表现为神话人物传说和自然界的动植物等,反映了苗族人民对图腾文化和自然的崇拜。

姜文英在继承传统图案与技法的基础上,还积极探索创新,将剪纸与苗歌、地理环境、自然条件相结合,创作出许多具有时代意义的剪纸作品,如《庆祝建党百年》《仰阿莎》《风雨桥》等作品。

2013年,姜文英带领剑河县40多位绣娘一起创建了剑河县苗族剪纸艺术苑,并带动当地200多人就业,刺绣、剪纸等产品远销海外。2018年5月,姜文英被评为国家级非遗苗族剪纸代表性传承人。

姜文英对记者说,“我这么多年一直坚持它(剪纸),不仅是为了传承祖辈的手艺,更是为了传承中华民族的优秀传统文化。”在进行剪纸创作的四十多年时间里,她用一把剪刀诉说着匠人的坚守,以剪纸的方式诉说文化故事。

图片:龙艳芳

实习生:谢锦潼 龙艳芳