诗情画意的绍兴为何被称为江南的风骨?丨声音里的中国

△已有800多年历史的绍兴八字桥

△已有800多年历史的绍兴八字桥

绍兴乌篷船摇船工的歌声:这不是一般的老酒,是中国名牌,加饭,元红,绍兴酒,香气馥郁味醇厚。

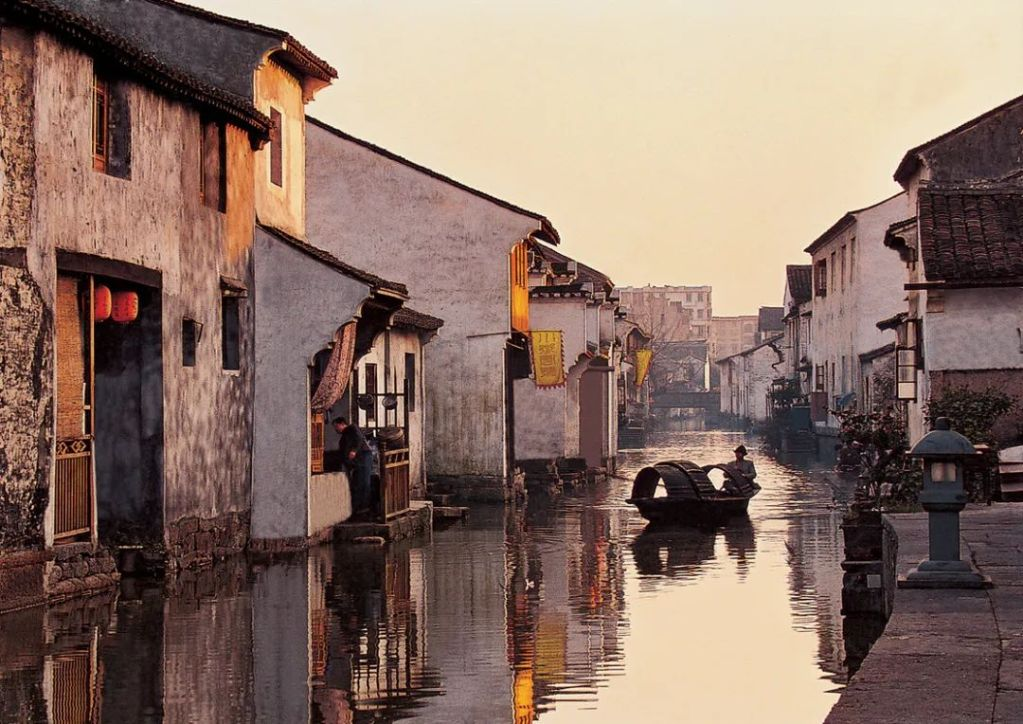

△绍兴仓桥直街,两岸多为清末民初的居民屋

△绍兴仓桥直街,两岸多为清末民初的居民屋

在浙江绍兴的镜湖上,一条乌篷船正摇曳在水乡巷道和白墙黛瓦之间。乌篷欸乃间,摇曳过唐、宋、元以来各个时期建造的古桥,划向了2500多年前的古越风华。

鲁迅《百草园到三味书屋》:不必说碧绿的菜畦,光滑的石井栏,高大的皂荚树,紫红的桑葚……

△绍兴老街一角(何雯 摄)

△绍兴老街一角(何雯 摄)

绍兴市中心的鲁迅故居,从百草园到三味书屋的小路上,蟋蟀、秋蝉、冬鸟各自安好;百草园里,鲁迅笔下的菜畦、石井栏和皂荚树仍在相互陪伴。

绍兴话《回乡偶书》:少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识,笑问客从何处来?

△绍兴名菜“十碗头”(袁云 摄)

△绍兴名菜“十碗头”(袁云 摄)

绍兴话是典型的吴方言。初到绍兴的人,会觉得听绍兴话像是在听人唱歌,语调宛转悠扬,语气温柔绵软。然而,那些深谙历史的人们还会听得懂,在这吴侬软语的背后还隐藏着一个刚柔并济、一身风骨的传奇。

△在绍兴沈园,游客坐乌篷、品黄酒、看社戏(石皎月 摄)

△在绍兴沈园,游客坐乌篷、品黄酒、看社戏(石皎月 摄)

古代绍兴被称作“越州”,发源于绍兴嵊州的越剧,名字也由此而来,而绍兴之名则来自南宋开国皇帝宋高宗的年号。戏台之上,越王勾践卧薪尝胆的复仇故事早已流传千年,时光辗转中,渐渐融入当地人的血脉。

越剧《越王勾践》:我与你同等待,尝苦胆,卧刺薪,重生聚,暗动兵,百万雄师,排山倒海,踏破吴宫,报仇雪耻,旗帜高插姑苏台。

清婉瑞丽的越剧唱出了越王忍辱负重、刻苦自励的刚强。“柔中带刚,一身风骨”,说的是越剧唱腔,更好像是在诉说绍兴人的天性本就如此。

△绍兴兰渚山上的兰亭鹅池,这里流传着《兰亭序》创作过程中,王羲之、王献之父子的一段传说。

△绍兴兰渚山上的兰亭鹅池,这里流传着《兰亭序》创作过程中,王羲之、王献之父子的一段传说。

在王羲之酒后挥毫泼墨,写下千古名篇《兰亭集序》的兰渚山上,绍兴文史馆馆长冯建荣,道出了他对吴侬软语和剑胆刚烈为何会并存于绍兴的看法。

绍兴文史馆馆长冯建荣:碰到困难问题的时候敢于斗争,追求胜利;遇到挫折失败的时候超乎寻常,追求卓越。“胆剑精神”正是在这种目标追求的引领下孕育而成,代代相传的。绍兴人,我曾经这样总结过:温文尔雅的外形,卧薪尝胆的内心。

△兰亭怀古,曲水流觞

△兰亭怀古,曲水流觞

诗情画意的水乡在岁月中流淌,而绍兴的风骨也确曾改变过中国。比如秋瑾,比如鲁迅、蔡元培,在他们身上,涌动的不只是绍兴人的柔中有刚,更是一个民族的豪迈和勇气。

绍兴童谣《老酒谣》:老酒,老酒,真是糯米做。老酒糯米做,喝了变NUONUO(绍兴方言)。

△鲁迅小说《孔乙己》里提到的咸亨酒店

△鲁迅小说《孔乙己》里提到的咸亨酒店

刚柔并济的还有绍兴老酒,相传自春秋战国时期便流传下来的酿酒技艺,让琥珀色的液体停留在舌尖上,顿感百转千回,“六味”悠长。这童谣唱出了绍兴老酒的温软,也唱出了绍兴人骨子里的刚和烈。

△立冬时节,酒厂师傅把浸好的糯米投入酒缸准备蒸饭

△立冬时节,酒厂师傅把浸好的糯米投入酒缸准备蒸饭

△酒乡绍兴春榨忙,酒厂师傅们在争分夺秒抢春榨(袁云 摄)

△酒乡绍兴春榨忙,酒厂师傅们在争分夺秒抢春榨(袁云 摄)

每年谷雨时节,大禹陵公祭大典便会如期举行,嘹亮的钟声响彻会稽山麓。

有人说,如果苏杭是江南的眉目,那绍兴就是江南的风骨。如今,“水乡泽国”绍兴正在似水柔情的千年沉淀中,续写着属于自己的风骨与优雅。

△绍兴东湖(袁云 摄)

△绍兴东湖(袁云 摄)

监制丨高岩

策划丨武俊山 李谦

记者丨李谦 李佳 杨晨

播讲丨姚科

制作丨单丹丹

新媒体编辑丨邹宁博