军旅故事丨边防来了一群贵州兵

回望军旅生涯,那些肩头的责任、滚烫的汗水、无声的坚守,连同嘹亮的号角、磨破的领章、深夜的哨位,共同铸就了生命中最深刻的烙印。这里没有惊天动地的传奇,只有最质朴的回忆流淌。让我们跟随老兵的口述,触摸那段浸透汗水与荣光的青春,感受那份穿越时光依然滚烫的家国情怀,致敬永不褪色的军旅时光!

边防连队在阿佤山边境巡逻 AI绘图

边防连队在阿佤山边境巡逻 AI绘图

那是上世纪七十年代的一个龙年,我们穿上了令人羡慕的绿色军装,一路南行,来到了祖国西南边陲一个美丽的地方——耿马傣族佤族自治县。在那里,我第一次看到可以独木成林的大榕树,傣族人称其为龙树。我们边防五团的营房,就座落在那棵龙树背后的坝子上。

滇西耿马县田园风光 AI绘图

滇西耿马县田园风光 AI绘图

谁也没有想到,我们这群贵州兵的到来,竟为这支部队注入了别样的生机。团里的篮球队听闻新兵营的贵州兵连篮球技艺不俗,便主动约战。团球队久经赛场,原本信心满满,然而比赛结果却出人意料之外。贵州兵凭借默契的配合与顽强的斗志,最终以“一球封喉”赢得了这场新老兵的对决。这一胜利不仅让机关干部们刮目相看,更让整个团里的气氛为之一振。

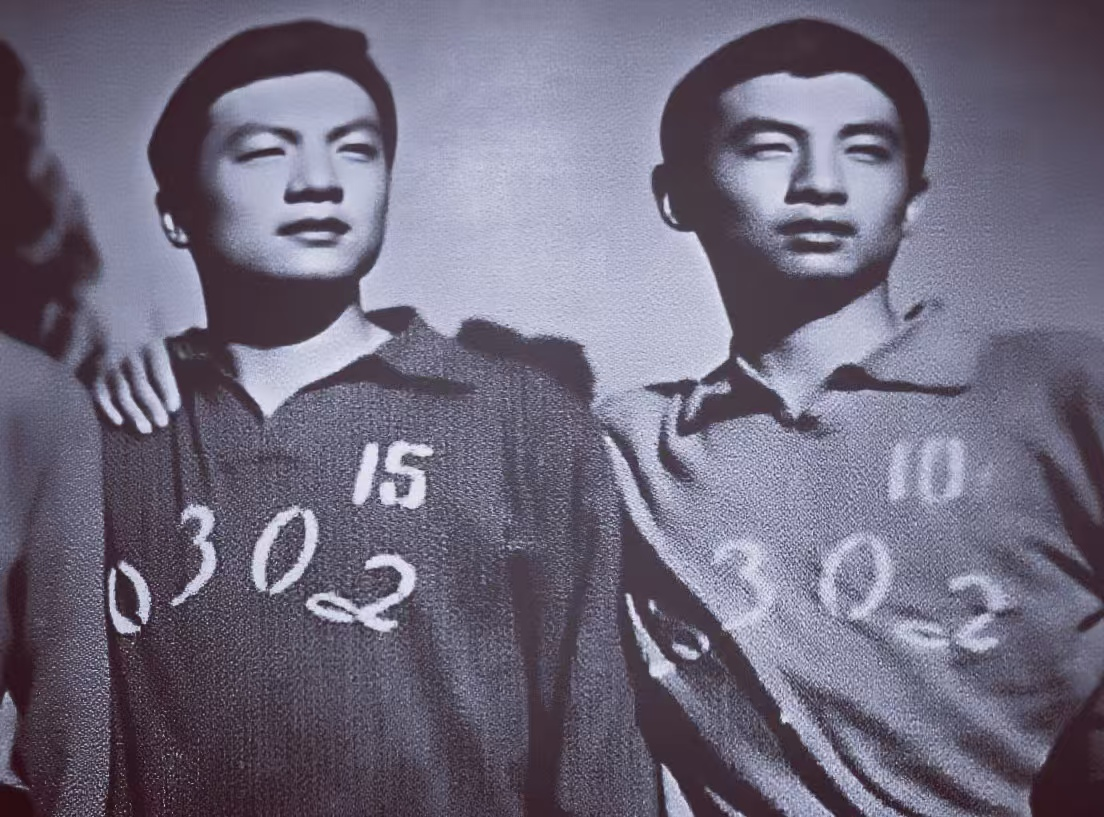

业余篮球队的两名前锋黔明和徐春

业余篮球队的两名前锋黔明和徐春

这群贵州兵不仅在篮球场上一鸣惊人,还在其他方面展现出了非凡的才能。往年部队里稀缺的“吹拉弹唱、打球照相”等特长兵,在这个知青比例近五分之一的新兵连里,早已不是问题。对此,负责指导新兵营训练的高副参谋长,时常会用一口地道的滇西方言赞叹道:“阿咪——你望望瞧,这群贵州兵太有谱气。”他不仅道出了贵州兵身上那种与众不同的气质与潜力,也让“贵州”这个曾经被贴上“落后”标签的地方,焕发出新的活力与意义。

来年,恰逢建军50周年,部队里开展的活动比以往任何时候都要多,司政后前来寻觅特长兵的“猎头”也开始活跃起来。这让新兵连的王连长显得格外自信:“文的武的,尽管来挑,我接的都是有谱气的兵,绝没有‘水泡英雄’。”

连队歌手明波与手风琴手思鸣是对好搭档

连队歌手明波与手风琴手思鸣是对好搭档

“水泡英雄”是我来到云南后听到的第二个生僻方言,其意思大概与“银样镴枪头”相近,形容那些外表光鲜、实则能力不足的人。而事实也确实如此,在我们这个没有“水泡英雄”的新兵连里,黔明、徐春、文清三名新兵被团里的业余篮球队相中,思鸣、明波等四名新兵被团业余宣传队选上。而我,因为会照相和画画,被团政治处预先圈定,但必须先下连队锻炼半年以上。三个月的新兵集训结束后,我们这些所谓有一技之长的新兵,几乎都留在了团直机炮连。

作者武书明正为新兵照相 AI写真

作者武书明正为新兵照相 AI写真

刚下连不久,几位擅长打篮球的新兵就被抽调到团里集训,准备参加8月份临沧军分区的篮球运动会。集训期间,他们多次与边防六团、陆军66医院、耿马县直机关以及周边知青农场进行热身赛。中途,还传来一则小道消息:穿10号和15号球衣的两名前锋,因相貌英俊、动作优雅,在66医院比赛时,竟然有几位女兵粉丝逢场必到。得知此事后,下连的新兵们难免都有些心痒痒的。在他们看来,能与隔壁陆军医院的小护士说上几句话,也算是青春魅力不被浪费。

陆军六十六医院的篮球粉丝 AI绘图

陆军六十六医院的篮球粉丝 AI绘图

然而,对于相貌平平却一心想要考大学的守康来说,这些都不是他关注的焦点。当初,他选择了当兵,却错过了1977年恢复的高考。为了弥补这一遗憾,他每月6元钱的津贴,除留下1元作为零用外,其余几乎都用来买书和订阅杂志。一年之后,他甚至有了自己的“图书库”。除此之外,在连队生活中,守康显得有些与众不同。大多数新兵都渴望在训练场上一展身手、一较高下,而他却只想守着水池、看着菜地,无非是为了争取更多看书的时间。记得有一次连队拉练,守康走不动了,就拽着军骡的尾巴前行,甚至一边走一边打起了瞌睡。也许是在半睡半醒之间,他还与周公相会,却没料到骡子突然在一棵大树前停下。猝不及防的他一头撞到了骡子的屁股上,差点让受惊的骡子酿成一场事故。如果要查找原因,恐怕就是他长期开夜车看书的结果吧。

107火箭排指挥班长守康

107火箭排指挥班长守康

虽然我和守康都是新兵中为数不多的高中生,但他掌握的文化知识比我扎实得多。当然,如果比拼半自动步枪的射击技术,我可以甩他一条街。不过,有次连队的射击考核,他也获得了一次“优秀”成绩,但有人怀疑是别人的子弹打在了他的靶子上。经过仔细检查,弹洞数确实没有超出范围,成绩最终被认定有效。与此同时,参加同组考核的新兵明波两发子弹脱靶,成绩勉强及格。我不禁怀疑,明波是不是故意为之。

这位从小喜欢唱歌、习惯不吃辣椒就开不了嗓、唱不了歌的连队歌手,最近和守康走得特别近。从客观上讲,他们来自同一个知青点,又一起入伍,关系自然会比较亲密。但实际上,明波与守康走得近的真正原因是考学。当年,团直属队有一个报考云南民族学院的名额,条件是少数民族考生。守康知道明波符合报考条件,只是他没有读过高中,心里没底。守康鼓励他,说还有时间,只要把数理化补上去,考上大学的几率就很大,并劝他一定要抓住这次机会。在守康的鼓励和帮助下,明波最终如愿考上了云南民族学院。

两年后,我们部队从滇西调防到滇南,而且几个靠谱的贵州兵都走上了战场。硝烟过后,除了“读书人”守康仍然是兵头将尾外,其他人都基本提为了干部,我也有幸成为了军分区政治部的新闻干事。服役四年后,守康退伍回到原籍,最终圆了自己的大学梦。

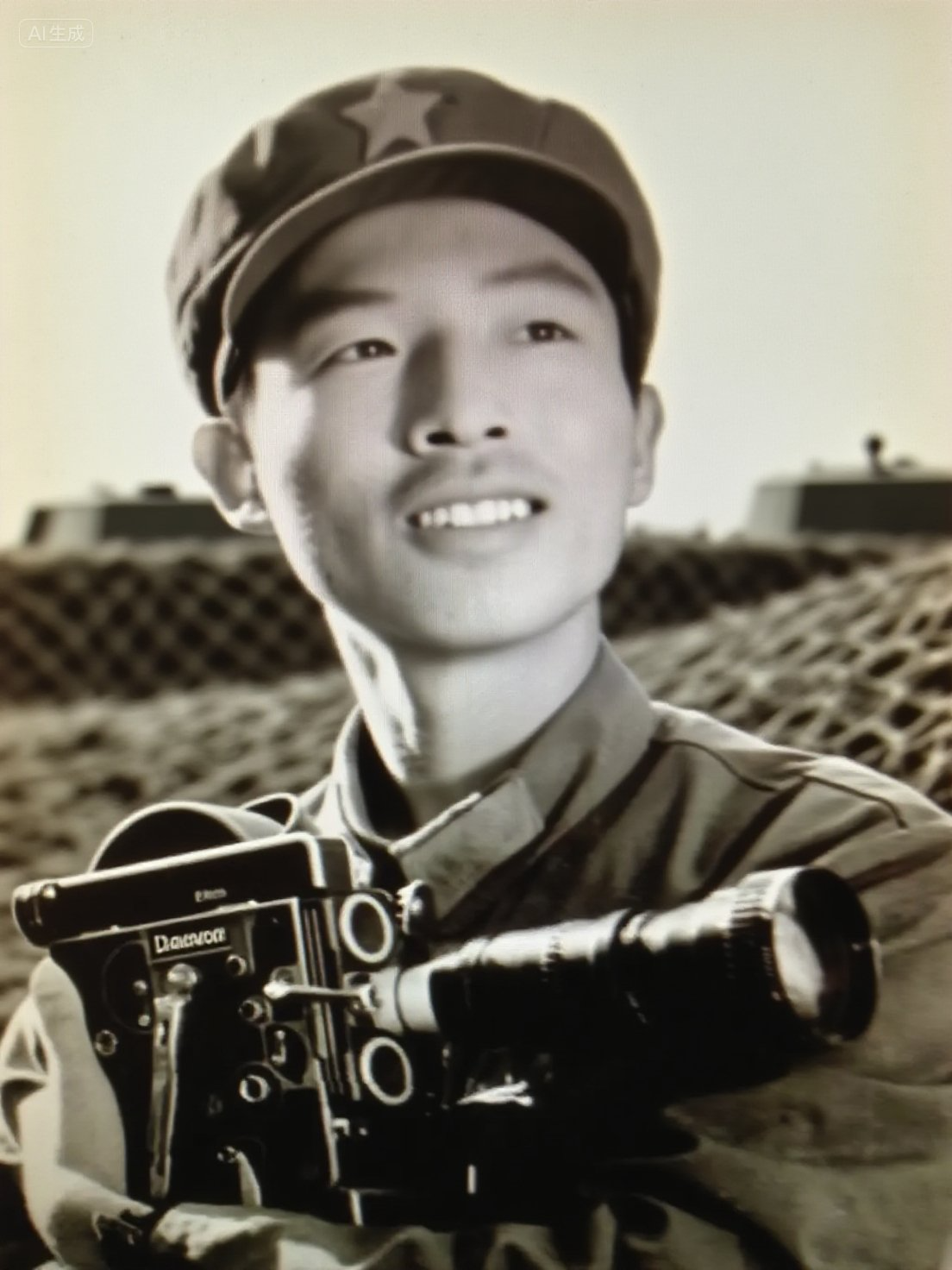

作者武书明80年在金平县牛栏冲阵地拍摄

作者武书明80年在金平县牛栏冲阵地拍摄

如今,回首往昔,那群贵州兵的身影依然清晰地浮现在眼前。在边防那些艰苦的岁月里,他们用青春和热血书写了一段段属于自己的传奇。或许,这群贵州兵没有惊天动地的壮举,但他们用实际行动诠释了什么是责任,什么是担当。那些年,这群来自贵州的兵,也成为了滇西边防线上一道难忘的风景。

作者武书明,1976年入伍,原成都军区守备二师政治部新闻干事,八一制片厂纪录片室兼职电影摄影记者,三次荣立三等功,陆军少校。1993年转业到原遵义电视台,主任记者。2004年获贵州省优秀新闻工作者称号,2005年获贵州省劳动模范称号,2016年退休。