思享空间·人物志丨金宇澄——繁花之后

金宇澄,1952年生于上海,被称为小说界的"潜伏者"。《上海文学》编辑,2012年以满纸沪语完成了一部描写上海市民生活的长篇小说《繁花》,获第11届华语文学传媒大奖年度小说家奖和第一届鲁迅文化奖年度小说奖。

作家金宇澄已经很长时间没有写作了。

他画画,就在原来写作的书房里。工具很简单,可以是水墨、水彩、油画棒,也可以是铅笔、钢笔或者圆珠笔,一部分是托同事从网上买来的。他常常是丙烯彩铅混着用,毫无顾忌。

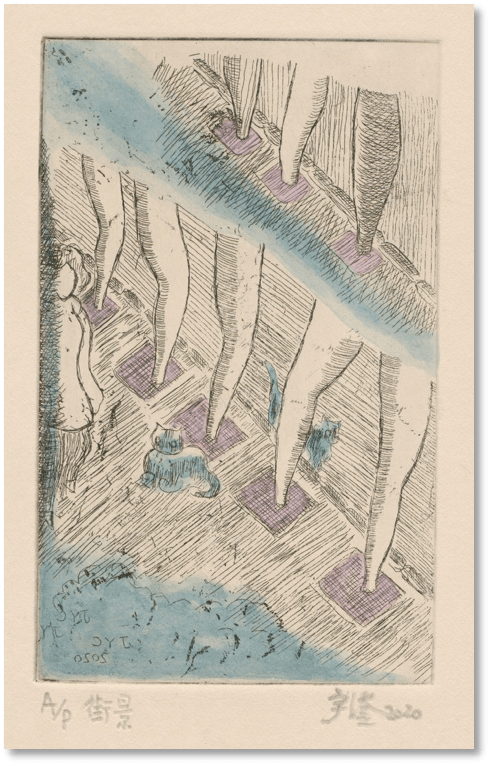

最近他陷进了一幅画里,几个月出不来,画的是上海作协门口,他熟悉的巨鹿路将来的模样——有一天走在路上,看两边不断扩张的法国梧桐,幻想到在很多年以后,眼前的人行道已经被野蛮生长的巨大梧桐占领,马匹横行,上海人只能通过一条自动传送带穿行其间。

可能受小说思维的惯性干扰,画里总有层出不穷的故事发生:梧桐旁仍是现实中一家家的上海小店,楼上有住户,开了窗自然就看到里边一个女人,透过缝隙向外张望,窗外的竹杆上晾了围巾和背心,梧桐交错的任意缝隙也发生着故事:露出一角的水果摊、女装店的模特、冲咖啡的店员……一切可以越来越复杂,从单张A4纸的底稿扩展到20倍的画幅……这世界还是停不下来。

金宇澄喜欢在白天画画,因为意识到了灯光影响,晚间的颜色到了白天就有色差。但白天比较忙碌,每周三天他在《上海文学》杂志任执行主编,一年到头还要迎接无数的采访和应酬——作为当下中国最著名的作家之一,他的文学之路显现了某种传奇色彩:60岁第一部成名作《繁花》出版前,他是《上海文学》里平凡的老编辑,2011年《繁花》突然出现时,文坛中大多数人还从未听过金宇澄的名字。但这部作品直接让他登上了中国作家的巅峰,连续获得茅盾文学奖等重要奖项。热度持续了8年,作品被改成舞台剧、评弹、漫画,也将被王家卫翻拍成影视,采访连年纷至沓来。

夜里画画也有好处。9点之后,微信安静下来,11点,城市的声音渐渐退却了。比起写作,画画对他来说是一件更加单纯的事情,写作常常是循环往复,或者来回拿捏同一段文字,画画不一样,底稿完成后更长一段时间都是平静的上色过程。"美术和写作是一样的,心目中的一个画面,能用文字或画笔表达10%,已经很好了。意思是说,你不可能,没办法传递得更多,它们都有一个转换过程。"

最早时,画画只是一种辅助文字的工具。《繁花》初稿在上海弄堂网上连载完,即将在《收获》杂志上发表时,他手绘了四幅上海地名示意图,意在强调小说人物行走范围的真实性。这对他来说不是难事,2000年他曾在《上海文学》开设专栏"城市地图",每期发一篇关于上海的非虚构文字,都会请作者手画一幅相关的地图,专栏首篇有他画的示范:一个小女孩站在外白渡桥旁,黄浦江上有船。他不喜欢标准地图里那种简单的感觉,在比例尺的缩小下,交叉十字上往往只写一个地名,沉默又单调,完全看不到某时某地天空中的星星与月亮,以及路边那些夜不归宿的人与小猫。

没有学画的经历,最开始每一笔都是试探性的,铅笔粗糙地勾勒房子的整体轮廓,建立了立体关系之后,再添上桌椅等对应的细节,不需要照片与实物的参照。他那时还不懂得线条应有的流畅感,最早的几幅笔触都有明显的抖动——那仿佛是他试图抓取脑海中记忆的过程,并且觉得这些灵感真不是随时能来的,这一张得来偶然,下一次可能就画不出来了,因此总是随手抓起身边的纸,印有杂志社抬头的稿纸、打过字的A4纸背面,发现有意思,才认真剪下来,端端正正贴到一白纸上继续画,杂志社同事也常帮他在PS里清除画里的修改液等涂改痕迹。

不过,在绘画方面,他并非毫无基础。1980年初在某钟表厂任维修钳工,他常需要画出加工图的零件构造,标示透视实物的尺寸。写信添上插图也一直是他表达的辅助手段,他心里总有一个具体丰富的世界与人倾诉。

文学是一个表达的出口。早年他写过几年小说,因为小说《风中鸟》获奖,1987年调任《上海文学》当编辑,1992年出版的中短篇集,一直到20多年后《繁花》成名才陆续再版。

他原以为可以一边编稿一边写作,可是职业习惯在吞噬他,作家与编辑身份的分裂感越来越严重,他常常是前一天夜里写完,第二天早上就看不顺眼。1990年写完短篇小说《轻寒》后,他潜心做起了编辑,在上海作协位于巨鹿路的那座建于1920年、覆盖着大型植物的花园里工作了20多年。

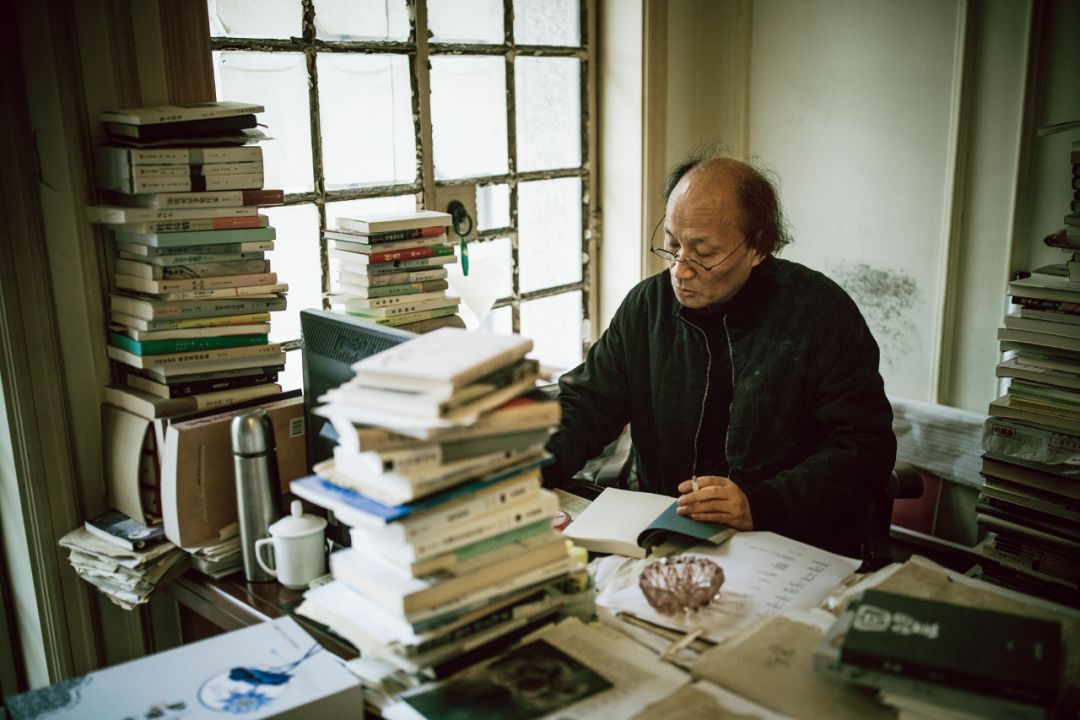

作协二楼是《萌芽》杂志,三楼是《收获》与《上海文学》,每个房间都堆放着杂志书报,即使轻轻从旁边走过,木地板也会吱吱作响。金宇澄的座位,被书与杂志簇拥,紧靠的两扇钢窗糊满稿纸,是为了抵挡阳光。他的办公室与另一间80、90后年轻编辑的办公室互通,同辈的老编辑都陆续退休,只有他仍在这张桌子前。

《繁花》的出现是偶然的。2011年,他发现上海本地一个弄堂网论坛里,世界各地上海人都用沪语发帖子,觉得有趣,请年轻同事帮忙注册账号"独上阁楼",原本只是每天一千字,随便聊天。几天后,当他写到一段人物对话——螃蟹老板陶陶与沪生在一个上海露天菜市场八卦,话语一来一回挤在一起,牵引更多人物时,他意识到出现了一种特别的文体,且陶陶的出现,引出了一部长篇结构的欲望,于是停更了几天,列出了小说的详细框架。

当时是5月份,上海一年中最好的季节,天亮得早。黎明开始,金宇澄就起身了,开灯,写作。故事是虚构的,但场面与背景都是他人生中难忘的记忆,尽管前晚提纲只粗略地排布了人物出场的顺序与情节,第二天敲字时,细节仍会自然而然从记忆里流淌出来。

更新到11月时,30余万字完成,过去几十年心里的故事都讲完了。后来《繁花》在《收获》刊载,出版单行本,热卖,再版,再再版,《繁花》让金宇澄在60岁时完成了仅存几年的作家梦。他很清楚,特别的语言和文本,真正想写的故事,需要天时地利人和。

往后8年里,他出版了非虚构《碗》,推出了关于父母的传记集《回望》,此外没有新的写作计划。更多时候他仍在履行编辑的工作,在杂志社上班,随着《繁花》一次一次再印,他常常给责任编辑几页A4纸修订。经过几轮修改,新版《繁花》从440多页增补到了470多页。

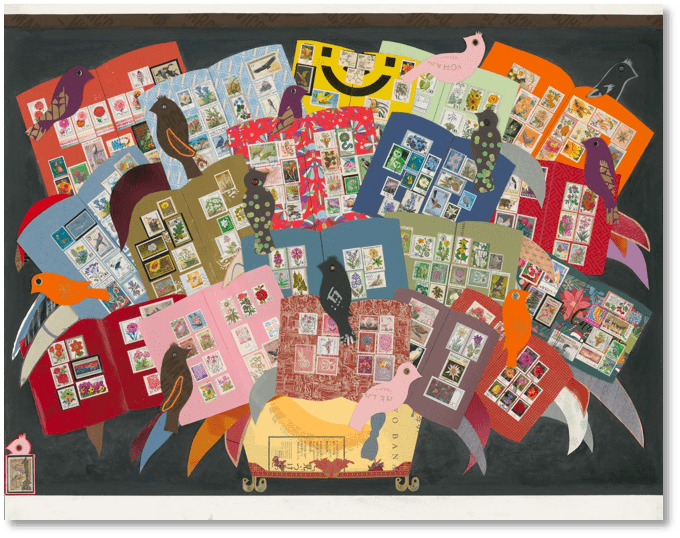

当再次回到金宇澄这个身份时,他依然会活在文字规则的束缚之中。在画里,他找到了另一种自由的表达。这种自由最开始只是为文字作解释,比如非常时期,上海居民的沙发、钢琴、旧家具——方台子叫“四平”,圆台的叫“月亮”,梳妆台叫“托照”……都被拉到淮海路巨大的国营旧货店。书中的主角阿宝去寻找蓓蒂的钢琴,用一幅画,就可以再现当年的情景。

后来,这种插图也可以游离于文字之外。他在作协附近走,发现如今锦江饭店沿街的一条走廊扩充为店铺,那是过去国泰电影院排队买票的地方,于是他画下了国泰电影院排队买票密密麻麻的人群。想起当时一般电影院都没空调,每个座椅后都插一把蒲扇,也画了下来,再插入到与《繁花》文字相对应的位置。这个最熟悉的区域,让他想到少年时代的记忆。

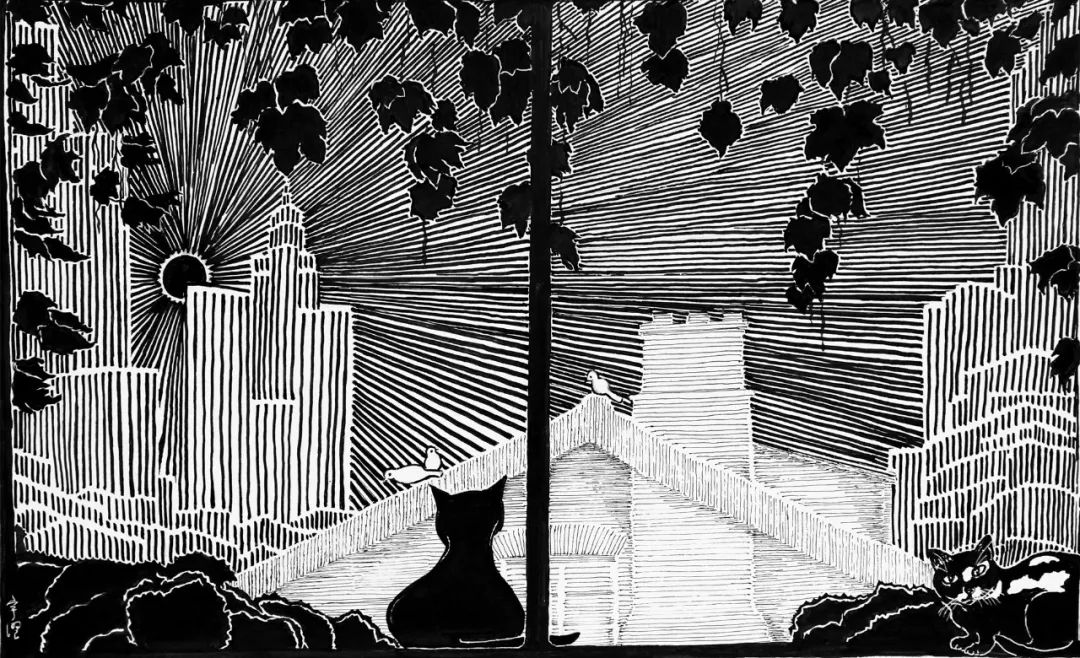

作家的身份让金宇澄自由地穿行在过去的世界里,现在是画画了。坐在作协办公室的阳台上,眼前是上海老城区矮小密集的楼房,问到绘画的细节,金宇澄对着垂挂的常春藤,提到当年钉马掌的场景,他认为有意思的画,仍然是有文学细节,提供经验和内容的。

画画只是他过往人生中庞杂的爱好之一。他总是能在看似枯燥无聊的日子里沉迷于诸如钉马掌、堆积麦秸垛等琐屑中,似乎一切的人生细节,都有着迷人之处。如今年纪渐长,他已经被人叫作老金,有玩心,爱逛跳蚤市场。

现在被问到编辑、作家与插画家身份的比较,他说喜欢的是第三种。

这些年来,他的画展也从上海、苏杭开到了新加坡。几年时间里创作了150多幅画。频繁时期,与他合作版画、为他策展的版画制作人周荣,两天就能收到一幅画。周荣说,他的每一幅画都有极为强烈的表达欲。

如果说早期的画作只起到为文章插画的功能性作用,那么后来他开始越来越天马行空,有段时间,金宇澄创作了不少脱离于现实与记忆的,比如他画中世界里总会出现一只手,有时端过来一座静安寺,有时拎来几匹马,或是将整个世界如书页般地翻篇。

他说:“文字呢,写一篇文章,要大量的准备,得把事情基本讲清楚。美术大概更可以容纳即兴的反映,不在于文字那种深度方向的解读。一个小小的闪念,或者一个颜色,就可以画了。”

《上海文学》副主编、金宇澄的同事崔欣接触过许多成名时期的作者,很少有人能像金宇澄那样搁置写作。“他没有功利的东西掺杂在里面,不是说要以此谋生,纯粹是在其中感觉到乐趣了,所以来做这个事情。他写《繁花》也好,画画也好,始终是在一个欣欣然的状态下面,不是一个很苦的心态。”

“不务正业”,在他的人生中看起来是再正常不过的事。自由是他人生的底色。他的父母都是知识分子,父亲来自殷实的江南旧族,母亲毕业于复旦中文系。童年时代,金宇澄成长于上海陕西路与淮海路附近的地区,弄堂口有牛奶店、花店、面包店,一栋栋黄昏的房子里,传来1950年代末的钢琴声。

“从小习惯了之后,我觉得全世界都是这样的。”他不止一次地向人解释——《繁花》的意思就是,每一朵花最好的时候没几天,请注意赶紧好好地享受吧。

今年他67岁了,只要闲下来,他就会待在家里画画,因为不会专业调色,他只好在调好每一种颜色后,在丙烯颜料未干之前抓紧涂完。

有时候,画画从早上9点开始,结束时已经是夜里两三点了。他就住在巨鹿路附近,推开窗,可以望见黑夜中自己少年时代的街区。白天那些矮矮的红瓦房,交错的弄堂不再清晰可见,偶尔会传来的熟悉的笛子声也已经消失了。

他说小时候就听过《小猫钓鱼》的故事,知道人不能学这只小猫,一会儿采花,一会儿抓蝴蝶。但到60岁之后,他开始追随着自己的兴趣,不在乎自己是不是不务正业,“实际上,人是可以稍微自由一点的。”

文本参考:人物