遵义会议精神永放光芒︱长征路上向“新”行·四川石棉:鱼水情深方能激流勇进

90年前,中国工农红军不畏艰险开启伟大的二万五千里长征,扭转了红军和中国革命的命运,在地球上留下了壮丽的红色飘带。遵义市新闻传媒中心、遵义融媒传媒集团陆续推出纪念遵义会议90周年专题采访报道《长征路上向“新”行》,记者循着红色足迹,倾听历史回响,探寻长征沿线革命老区弘扬伟大长征精神,推进中国式现代化,走好新时代长征路的实践,汇聚起建功新时代的磅礴力量。今天,记者带你走进四川省雅安市石棉县,一起追忆红军战士当年如何强渡大渡河的情景。从石棉县城出发,沿着大渡河溯源而上,天气阴晴不定,变幻莫测,远处的雪山若隐若现。

十公里开外,就是安顺场。即将入冬的大渡河,水质清冽,水声隆隆。清晨的安顺场渡口,在流水声中显得愈发静谧。

渡口广场,一座中国工农红军强渡大渡河纪念碑穆然肃立。

强渡大渡河纪念碑

强渡大渡河纪念碑

旁边的中国工农红军强渡大渡河纪念馆,展陈文物、图片、资料等264件,从2004年5月25日开馆以来,每年接待游客40万人次左右。

“今天到这里,实地参观了大渡河的水域地势,又聆听了讲解员全面深入的介绍,真正感受到了当年红军长征的艰苦卓绝,今天的幸福生活属实来之不易。”来自陕西宝鸡的游客赵亮说。

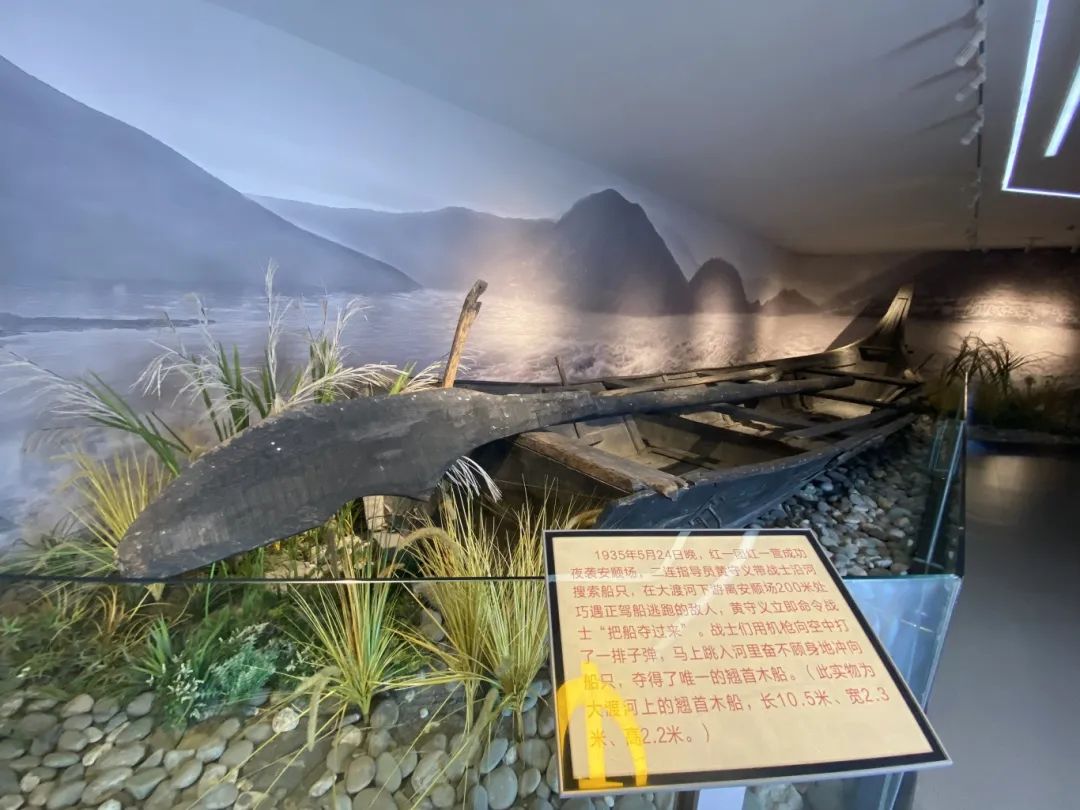

纪念馆里,摆放着一艘翘首小船。这艘造型奇特的木船长10.5米,宽2.3米,高2.2米。船身呈三角形,船头弯曲,高高翘起。

陈列在强渡大渡河纪念馆里的翘首小船

陈列在强渡大渡河纪念馆里的翘首小船

“这样独特的造型,是为了在行驶过程中减小水流阻力,保持船身稳定。弯弯的船头方便船工倚靠,使其能够在回旋的激流中掌握行船的方向。”中国工农红军强渡大渡河纪念馆馆长周万任告诉记者。

赵亮和家人在这艘小船前拍照合影,留下难忘的瞬间。

当年,英勇无畏的红军战士和当地船工,正是凭借这样一艘艘看似朴素的木船,以决心为舵、勇气为桨,渡过了天险般的大渡河,向敌人发起猛烈进攻……

此前,红军一路疾行,从未忘记人民子弟兵的身份。

安顺场,历来为兵家必争之地。1863年,太平天国翼王石达开的数万军队于此地渡河未成全军覆没。

宋福刚,中国工农红军强渡大渡河纪念馆副馆长。他的父亲宋光华曾是中国工农红军强渡大渡河陈列室管理员,他的曾祖父则是清末秀才宋大顺,见证过石达开兵败的悲剧。

1935年,中国共产党率领的中国工农红军又站在了同样的地方。如何“化悲为喜”?

群众是关键!

为迅速通过彝区,中央红军总政治部发布了《关于争取少数民族工作的指示》,其中提到:“绝对不许对少数民族有任何骚扰”“绝对的遵从少数民族的宗教的、风俗的习惯并将这些习惯向战士说明。”

红军是这样说的,也是这样做的。

宋福刚告诉记者,在石棉擦罗乡,由于条件艰苦,当地群众生活困难,经常吃不饱穿不暖。红军路过这里,发现了国民党部队的军粮转移站,于是赶走敌人后开仓放粮,并给群众宣传红军主张。此举感动了很多当地群众,青壮年纷纷报名参军。

5月24日晚,红军先遣部队占领安顺场。

“国民党为‘坚壁清野’,不让红军有渡河材料,拆毁烧掉了许多民房。而红军到安顺场时正在下雨,他们宁可睡在屋檐下,也不惊扰百姓。”宋福刚说。

看到红军如此纪律严明,当地一名姓张的老中医,主动向部队送来一张手绘地图,让红军对当地山川河流、交通要道了若指掌。

宋福刚的曾祖父,也找到红军首长,详细介绍了石达开兵败原因,提供了当地水势情况,并建议部队尽快离开,避免重蹈覆辙。

当天晚些时候,红军在安顺场渡口附近找到了一条翘首木舟。

强渡大渡河雕塑

强渡大渡河雕塑

红军原计划连夜渡河,当地群众又献计给刘伯承:须得天亮后才能看清水流、旋涡,礁石,否则难以到达对岸:得把船拉到上游地带,然后借着水流方向,斜划到对岸。

在经过实地勘验和听取群众意见后,红军将渡河计划定在次日。

要渡河,必须有熟悉水性的船工。但当时,很多百姓听说要打仗都已逃跑,只剩下一些上有老、下有小的人家还住在附近。这天夜晚,老船工帅仕高的家响起了敲门声。

“当时爷爷看到他们穿得破破烂烂,但有礼有节,觉得非常亲近。他就主动站出来说,我是一名船工,可以帮助你们过河。”帅仕高的孙子帅飞告诉记者。

帅仕高还主动帮忙,又找到了其他3名船工。

第二天一早,红军突击队开始强渡。在帅仕高等船工的掌舵下,小船载着17名勇士,在惊涛骇浪中迅速向对岸划去。

“翘首木舟在波浪中颠簸前进,周围满是敌军子弹激起的浪花。快接近对岸时,守军展开反击,企图将渡河战士消灭在河滩上。”帅飞的讲述,让我们仿佛又听到了那吱吱呀呀的摇桨声,更加深刻地体悟到血浓于水的军民深情。

在同志的火力掩护下,很快,17名勇士有惊无险,成功到达对岸,很快占领了渡口,也打开了中央红军北上的通道。

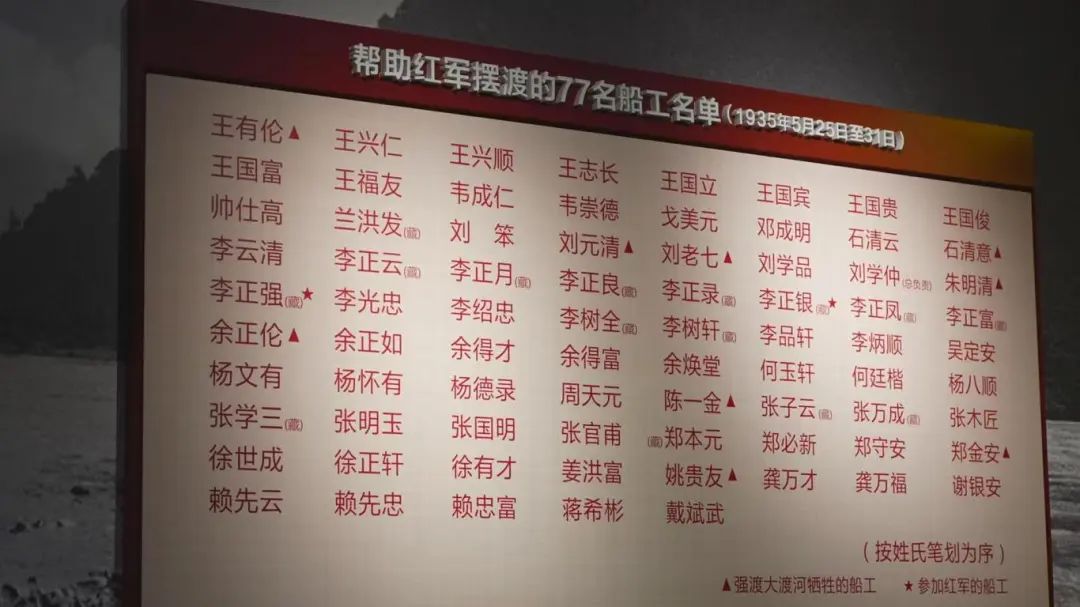

突击队顺利渡河后,红军又在下游找到两艘木船。很多船工在听闻红军的革命主张和爱民故事,目睹了红军不顾牺牲英勇奋战后,也自告奋勇,赶来协助。就这样,77名船工“人歇船不歇”,连续摆渡7天7夜,终于将刘伯承和聂荣臻率领的7000余人顺利渡过大渡河。

强渡大渡河船工名单

强渡大渡河船工名单

现在的大渡河,已然感受不到当年的汹涌气势,但两岸的险峻山峰高耸入云,似乎在向当年强渡大渡河的勇士、船工致敬:他们以大无畏的革命精神,军民齐心、乘风破浪、飞舟挺进,为中央红军渡河创造了极为重要的条件,他们的功绩像大渡河水一样,千古长流。

▌免责声明:我们尊重原创,转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。