通感贵州丨“味觉喀斯特”?你吃下的每一口,都是独一无二的贵州味

通感,指的是各种感觉器官间的互相沟通,如视觉、听觉、触觉、嗅觉等。在通感中,颜色会有温度,味道会有形象,冷暖会有重量……不知道过去一年,贵州在数字经济、生态文明、非遗传承等方面的发展给您留下了怎样的印象和感受呢?今天,我们将用通感的手法,为您讲述那些串联了更多感官的贵州故事,看看是否与您,不谋而合。动静推出《通感贵州》系列,一起看贵州故事。

文章开头,咱先友情附赠一个名词解释——喀斯特地貌(Karst Landform),是地下水与地表水对可溶性岩石的溶蚀与沉淀,经过重力崩塌、坍塌、堆积等作用而形成的地貌,分地表和地下两大类。包含石芽、落水洞、峰林、溶洞、地下河和暗湖等多种多样的造型地貌,美学价值较高。贵州荔波、施秉喀斯特,先后于2007年和2014入选《世界遗产名录》,是世界上最壮观的热带至亚热带喀斯特地貌样本。

溶洞、天坑、峰林、地下河,贵州的喀斯特地貌尤其多样。不信?先随便选几张有代表性的图片给大家感受一下。

关于溶洞

安顺龙宫地下溶洞奇景

安顺龙宫地下溶洞奇景

十二背后旅游风景区的双河洞景观

十二背后旅游风景区的双河洞景观

毕节市大方县的九洞天景区

毕节市大方县的九洞天景区

贵阳市清镇麦格乡石龙洞

贵阳市清镇麦格乡石龙洞

关于地下河

普定“水下森林”景观

普定“水下森林”景观

罗甸大小井景区

罗甸大小井景区

荔波小七孔风景区

荔波小七孔风景区

关于峰林,更是一张照片就能说明问题↓

万峰林,堪称中国锥状喀斯特博物馆,被誉为“天下奇观” ,峰、龙、坑、缝、林、湖、泉、洞八景分布广泛。

万峰林,堪称中国锥状喀斯特博物馆,被誉为“天下奇观” ,峰、龙、坑、缝、林、湖、泉、洞八景分布广泛。

如此,要说咱贵州是中国喀斯特地貌中的“大喀”,你一定没意见了吧。那这个“大喀”和“味觉喀斯特”又有什么关系呢?

当然有。

今天,就要介绍几道和“大喀”一一对应的“地质美食”给大家。准备好了吗?咱首先来看这第一道——

丝娃娃:舌尖上的微型“天坑”

你是不是也觉得,这天坑的凹陷地形和丝娃娃裹好的面皮一样,都像一个天然的“漏斗”呢?

平塘县的“中国天眼”

平塘县的“中国天眼”

贵州特色小吃“丝娃娃”

贵州特色小吃“丝娃娃”

“丝娃娃”的配菜

“丝娃娃”的配菜

你看,这十几种配菜,是不是恰似不同地质年代的化石标本——绿豆芽的爽脆毫不客气地化作了彩虹深处的水珠爆裂,而莴笋丝,就像三叠纪海百合茎的横截面;脆哨更不必说,它零落其间,仿佛是碳酸盐岩崩解的碎屑……

当蘸水壶悬在丝娃娃上空,汤汁的坠落便瞬间复刻了兴仁小白洞天坑瀑布的暴烈美学。

兴仁小白洞天坑瀑布

兴仁小白洞天坑瀑布

一口吃下——

多么的飞流直下,多么的抑扬顿挫~~

然后我们来看看这第二道——

“酸汤鱼”:在喉间凿出的“地下河”

酸汤鱼在陶锅里翻涌时,整条地下河也正在沸腾。没错,酸汤的自然发酵和地下河的水流侵蚀都是岁月之功。

织金洞“百尺垂帘”景观

织金洞“百尺垂帘”景观

而那雪白的江团鱼,就像溶洞暗河冲刷亿万年的方解石结晶;山椒的麻感来自格凸河盲谷苔藓的触须;木姜子坠落的刹那,岩缝中也刚好渗出液态的钟乳石。

到贵州吃酸汤鱼,有个必不可少的特殊调味料,那就是木姜子。木姜子长在树上,是一种樟科木姜子属的落叶小乔木的果实,如同小粒的绿色珍珠,有一种迷人的柠檬、姜、胡椒的混合香气,属于中国原产的一种香料。碾碎之后,散发的香气更加浓郁。

到贵州吃酸汤鱼,有个必不可少的特殊调味料,那就是木姜子。木姜子长在树上,是一种樟科木姜子属的落叶小乔木的果实,如同小粒的绿色珍珠,有一种迷人的柠檬、姜、胡椒的混合香气,属于中国原产的一种香料。碾碎之后,散发的香气更加浓郁。

那些在喉结滚动的暗河秘酿的酸,也终将在胃里重新开凿出新的喀斯特水系——是的,我们吞下的从来就不是食物,而是流水对岩石长达两亿年的情书。

第三道,便是这香酥鸭——炸裂的“石林”史诗

香酥鸭,酥酥麻麻,首先得“炸”(第二声那个炸)。

这绝非普通的油炸——鸭肉纤维的崩解声恰巧复刻了佛光岩岩层断裂的脆响。当花椒在滚油中炸成青铜器纹路,整座石林便在铁锅里重生。

赤水丹霞佛光岩

赤水丹霞佛光岩

黔东南产出的辉绿岩

黔东南产出的辉绿岩

你看,像不像香酥鸭块↓

你看,像不像香酥鸭块↓

你看,那鸭骨嶙峋,如剑状喀斯特,酥脆的断层间渗出远古盐脉的咸。

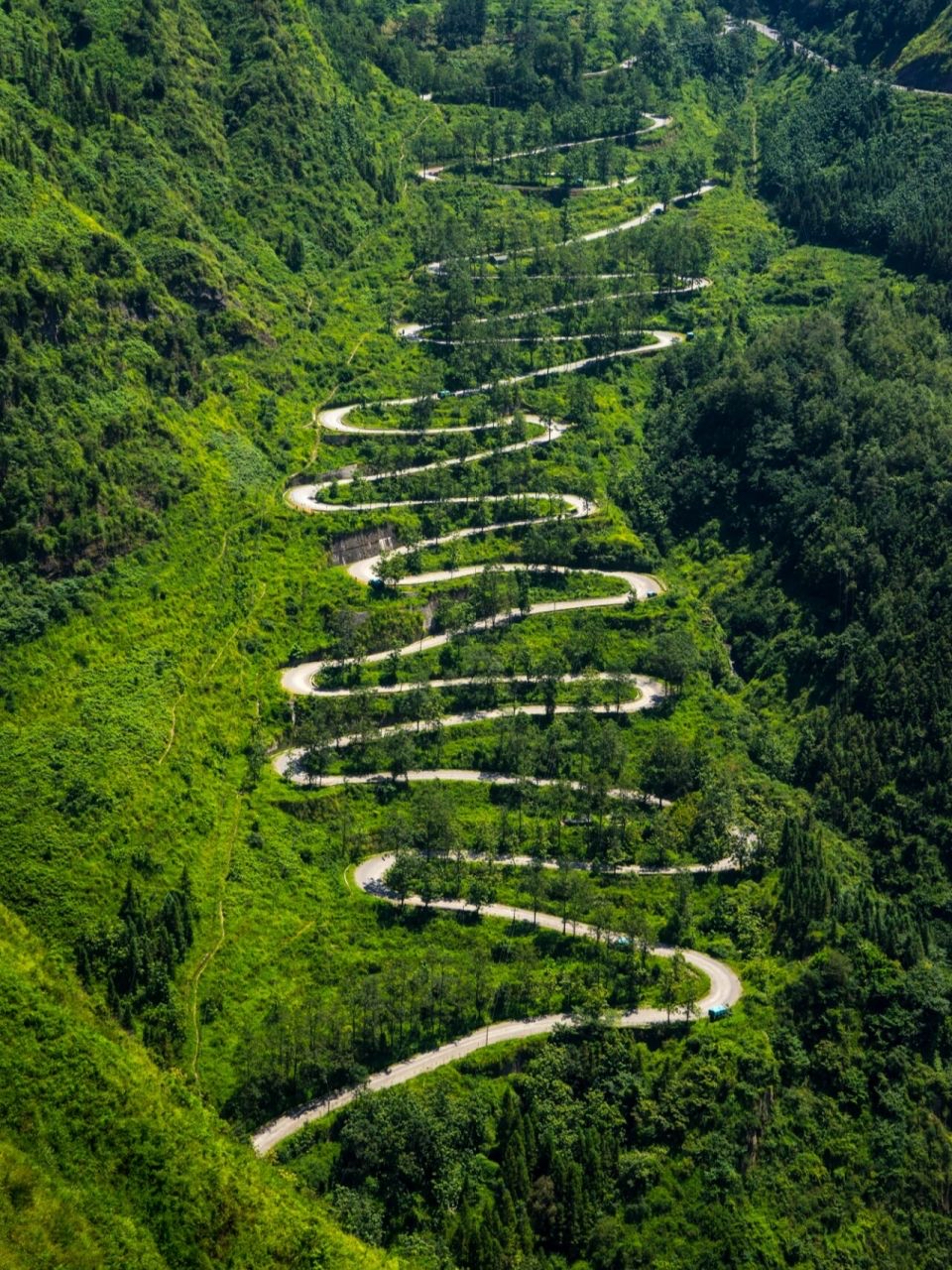

花椒特别麻。但是也特别香。就连骨缝渗出的椒盐结晶,都暗合晴隆二十四道拐的险峻弧度。

晴隆二十四道拐

晴隆二十四道拐

当然,最销魂的时刻,还是这足以果腹的第四道菜。

五色糯米饭——可咀嚼的“峰丛”故事

何以解忧?唯有吃饱。

若要吃饱,还得吃饭。

紫蓝黄白黑。你看你看,枫香叶染就的峭壁,密蒙花浇铸的断崖,蝶豆兰浸润的幽谷……这团浓缩的地貌暗藏着地质运动的张力。

糯米的黏连则是喀斯特岩层的胶结作用,猪油浸润的咸鲜是古海退潮的盐霜。

梵净山

梵净山

当你咬开蓝草染就的靛青山峰,舌苔上突然就漫过北盘江的晨雾——原来,人类早用牙齿,咀嚼过峰丛生长的地质年鉴。

北盘江大桥

北盘江大桥

还有那“梯田纹”上的酸辣粉、“溶洞钟乳”的玫瑰冰粉 、“钙华坝”里的豆腐圆子,“瀑布虹”里炫彩的肠旺面……这众多的“地质美食”,我们则可以在另一个地方,一次性找到。

她就是在贵阳城心书写味觉江湖的“青云市集”。

专门说她,是因为她够“新”,也是因为她够“旧”。至于为什么这样说,想留点悬念给你,亲自来体验。

而另一条“旧”是这样也很“新”的美食集散地,就是民生路。

欢迎横屏↓

在这里,非遗与市井缠绵共生。现代霓虹照亮的不止是青石巷陌,更是本地人固执地为时光留下的一口滚烫乡愁。

舌尖记忆,不一而足。

但是我们知道,这些“地质级”美味无一不暗藏着板块运动的玄机——没错,贵州人早就把大地纹路腌进了味觉基因。

而我们吃下的每一口“喀斯特”,

便都是独一无二的,

贵州味道。

撰文/代丹妮