《我的茅台记忆》| 离开茅台为何产不出茅台酒?这位酒届宗师早已给出权威论证

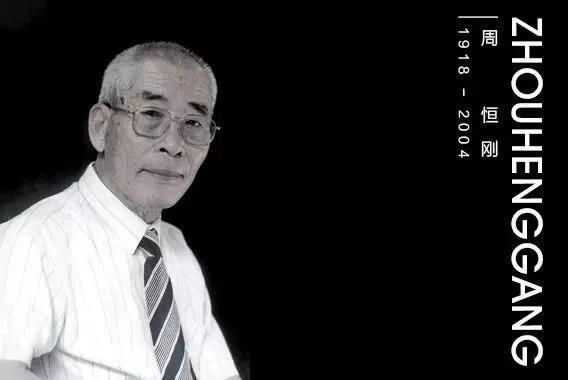

“离开茅台就生产不出茅台酒”,已为业界内外所熟知。其实这一论述可追溯至1985年,正是中国酒界一代宗师周恒刚,在一场持续10年的贵州茅台酒异地生产试验后给出了权威鉴定结论。

此外,20世纪60年代的茅台酒比解放前的茅台酒好、茅台发现窖底香等一系列关于茅台酒的重要论述,都与这位酒界宗师息息相关。

周恒刚老先生于2004年与世长辞,享年86岁,他生前连续主持了三届全国评酒工作,确立了中国白酒基本香型,推动了制曲专业化的发展。他主持的茅台试点,为白酒的生产能力和质量水平的提高奠定了基础。

贵州省轻工业厅党组批示的《贵州省茅台酒厂试点规划》

贵州省轻工业厅党组批示的《贵州省茅台酒厂试点规划》

1964年,轻工部食品局工程师周恒刚带领试点工作组到茅台酒厂开展试点工作,成立“茅台酒试点委员会”,开始了为期三年的科研工作。

此次科研工作共分两期,第一期是1964年10月至1965年5月,第二期是1965年11月至1966年4月,史称“茅台两期试点”。白酒专家周恒刚通过大量的研究和总结,编撰了《茅台科技十点回顾》。

在《茅台科技试点回顾》中,周恒刚详细地记载了是如何在茅台酒中发现窖底香成分的。

书中提到:“试点期间的化验,主要是纸上层析。姜定国有个习惯,每逢展开以后,总要对每个斑点闻一闻。有一天闻到了己酸乙酯斑点,他惊叫了:‘窖底香找到了!’于是大家传着闻,都点头称是。整个试点组人员兴奋不已。于是开始合成己酸乙酯,经纸上层析,Rf值完全一致,重叠试验也一致。又将合成的己酸乙酯加入稀释酒精内和添加入醇甜型茅台酒里,组织厂内老师傅品尝,都得到了首肯。经过多方验证之后,确定了窖底香成分就是己酸乙酯。”

“茅台两期试点”是茅台的重要历史节点,通过两期科学实验和总结,基本掌握了茅台酒在酿造过程中生产操作规律,肯定了茅台酒厂李兴发所提出的“酱香、窖底、醇甜”三种典型体划分的科学性,为后来茅台酒生产工艺的进一步继承创新产生了深远的巨大影响,其产生的成果至今对茅台酒乃至整个白酒业都有现实的指导意义。

1974年,为进一步提高茅台酒产量,贵州省科委将《贵州茅台酒易地生产中间试制》作为1975年科技试验项目,获国家科委和轻工部批准,以国家科技攻关组的项目,在遵义市北郊进行大规模贵州茅台酒易地生产试制。

1976年,茅台酒厂抽调40名精兵强将,开始了艰苦的二次创业,设备、工艺完全与茅台酒厂一样,曲药、泥土都从茅台运送到遵义,整个酿制过程完全按照茅台酒工艺操作,因所产白酒是按茅台酒工艺生产的,所以暂定叫“茅艺酒”。

1985年7月,全国评酒委员会考评组长周恒刚亲率有关专家、教授、工程师等50多人来到茅台酒易地试验厂检阅成果。通过一丝不苟的检测,一致确认:“理化指标、卫生指标和新酒入库合格率、粮耗等指标均达‘六五’攻关项目合同要求。”感观鉴定:“微黄透明、酱香突出、幽雅细腻、具有酱香酒的典型风格。”

1985茅台酒异地实验鉴定会

1985茅台酒异地实验鉴定会

最后,周恒刚带领的专家团队给出的鉴定结论是:“酒质较好,但同茅台酒比还是有一定的差距。” 10年攻关,90个轮次,3000多次分析试验,试验的结果是生产出了酱香型酒,但不是茅台酒,这充分论证了茅台酒和茅台地区的特殊地理、气候环境和微生物菌种群的生态关系密不可分,离开茅台就生产不出茅台酒。

2001年,茅台酒获得“原产地域产品”认证,贵州茅台酒生产区域仅限于贵州省仁怀市茅台镇中上游地段,紧靠赤水河东岸一侧,保护地域面积为15.03平方公里,这一地区独特的地理环境,顺应自然变化规律的酿造工艺,造就了茅台酒举世无双的风格。

1966年,有人怀疑茅台酒质量是否赶得上解放前的酒,为此,茅台酒厂邀请酿造专家周恒刚、轻工厅工程师胡国焕、知名人士罗次启和厂工程技术人员,反复仔细品尝各种型号的茅台酒,其中包括解放前的茅台酒,经过与会人士细致、慎重的反复品尝,一致认为,20世纪60年代的茅台酒比解放前的茅台酒好。

2005年,为纪念著名白酒专家周恒刚,茅台酒厂有限责任公司决定在中国酒文化城为周恒刚、秦含章、方心芳、朱宝镛等白酒专家塑铜像,以表缅怀之情。

2008年6月,全国著名白酒专家周恒刚铜像在中国酒文化城塑立。

文章综合自中国酒文化城、茅台时空。