不忘初心·红色贵阳 | 红军长征在贵阳的那些事(一)

贵阳是红军长征期间唯一兵临城下的省会城市,红军三过贵阳,苗乡布依山寨留下了红军的光辉足迹。

清代以前,贵阳地区的居民,仍是以布依族、苗族先民为代表的少数民族为主,清中叶后,汉族人口在比例上逐渐成为多数,各族人民长期杂居共处。民间俗语说“苗家住山头,夷家(指布依族)住水头,客家(少数民族对汉族的称呼)住街头”,由于少数民族多居住在偏远山乡,消息闭塞、生活艰苦。

1934年12月24日,红军总政治部在黔东剑河县发布了《关于我军沿途注意与苗民关系、加强纪律检查的指示》,要求切实保护民族利益:“最近我军经过之地,地瘠民贫,苗民甚多,各部队更应向战士详细解释,严格督促:明确传达与执行本部对苗民指示,不打苗民土豪,不杀苗民有信仰的甲长、乡长。”

1935年1月,在黔北颁布《中国工农红军总政治部布告》,指出:“红军是工农群众自己的军队,实行中国共产党的主张……对于苗族瑶族等少数民族,主张民族自决,民族平等,与汉族工农同等待遇,反对汉族地主老财的压迫。”还有《关于瓦解贵州白军的指示》等,共有关于民族问题的文件16个。

组织保障

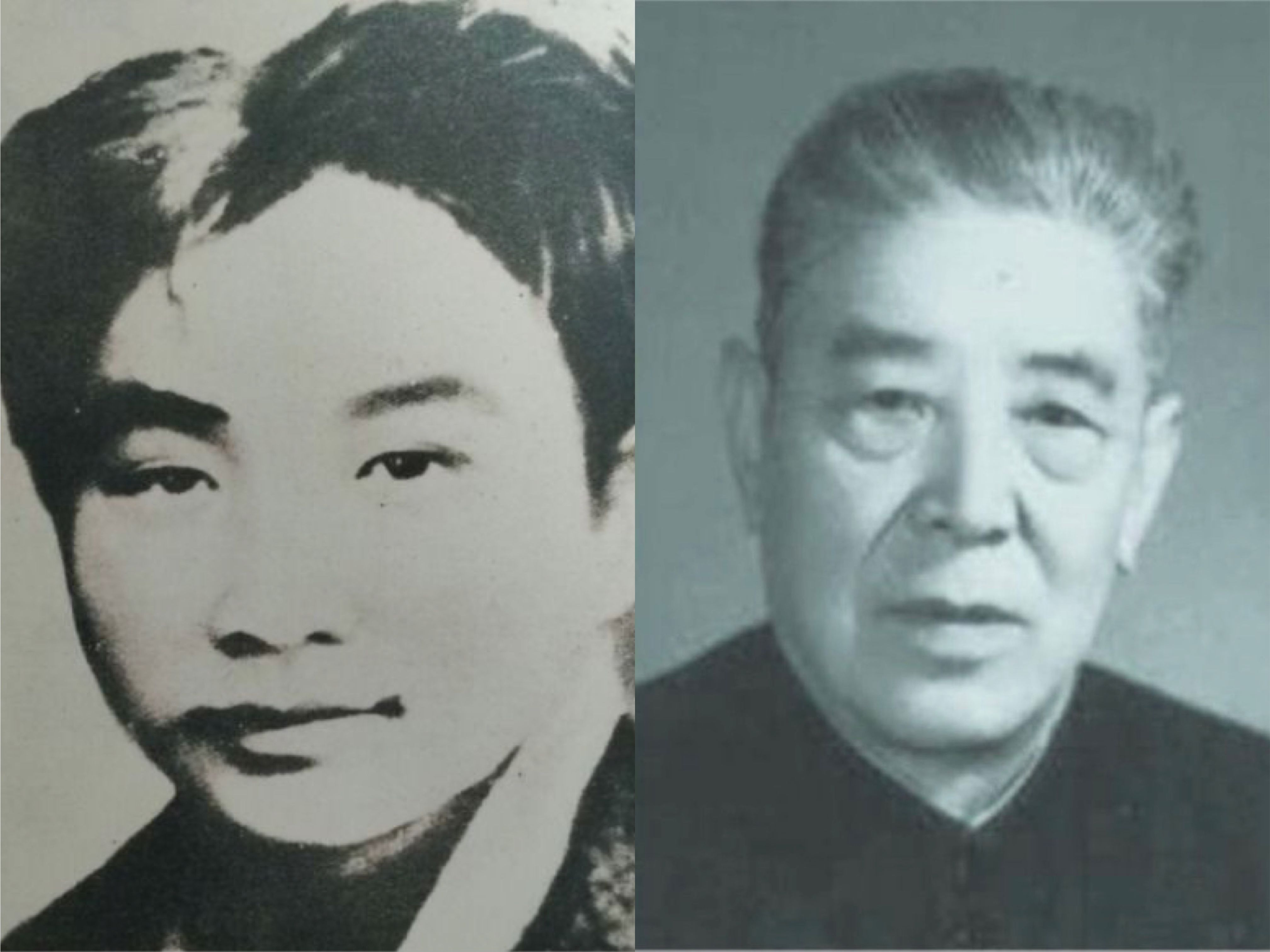

1935年初红军占领遵义后,中共中央批准成立了中国共产党贵州省工作委员会,这是长征期间成立的惟一的省级地方党组织。遵照党中央的指示,中共贵州省工委在全省各地积极开展革命活动,省工委书记林青、委员秦天真通过缪正元作为内线获取敌人密电码和军事地图,为中央红军截取、破获敌人情报等进而夺取战斗胜利赢得了主动;胜利完成了护送中央特派员杨涛(潘汉年)赴上海的任务;发展了凯里党小组等地方党组织,有力配合和支持红军在贵州的转战;建立了军事领导小组,在六枝郎岱等地领导贵州各族人民开展武装斗争等方面建立了不可磨灭的功绩。自从有了党组织后,以贵阳为中心,在少数民族地区积极宣传党的民族政策,号召各族人民为自己的翻身解放而奋斗。

图左为林青 图右为秦天真

思想发动

1935年4月,中央红军从开阳,经修文到达乌当区马场(现羊昌镇马场村),进逼贵阳。红军一路上打富济贫,从此路过是为了北上抗日,得到老百姓暗中支持。在乌当百宜与国民党中央军展开激战,老百姓自发掩埋红军遗体,后来还修了红军烈士陵园,乌当偏坡布依族乡也有红军坟供世代瞻仰。红军在少数民族地区播下了火种,省工委安排地下党员到少数民族地区办学,利用少数民族“六月六”等节日,宣传进步思想,至今在乌当区羊昌镇黄连村还留有“还我河山”的巨大摩崖石刻。

以铁的纪律,赢得少数民族同胞的信赖。

红军长征途径贵阳各地,面对国民党军队的围追堵截,始终坚守铁的纪律,决不侵犯群众利益,每到一地秋毫无犯,时刻为穷人着想。红军经过修文,县境近三分之一地区为少数民族聚集地、民族村寨或多民族聚居区,特别是红军经过六屯镇大木村、桃源村均为布依族村寨,扎佐个别村寨分布有苗族、布依族,谷堡乡索桥地区有苗族、彝族等。红军在攻下修文县扎佐镇和县城后,部队驻扎城郊,夜宿街头,坚持不扰民的纪律。红军的一言一行,都在群众心中,尤其是少数民族同胞,平日见惯了军阀土匪鱼肉乡里,面对一支纪律之师,打心里认可、信任。红军所到之处,少数民族同胞由迟疑观望到完全信任,主动靠近、帮助红军。红军至贵阳近郊白云的扁山布依族山寨,在布依族老乡的帮助下,智取蒙固营盘,快速拔掉了敌人据点,最终实现“佯攻贵阳”的意图。

红军在“佯攻贵阳”附近的谷脚,击溃滇军孙渡纵队