追光赓星火,血肉铸竹魂——评大型民族杂技剧《追随》

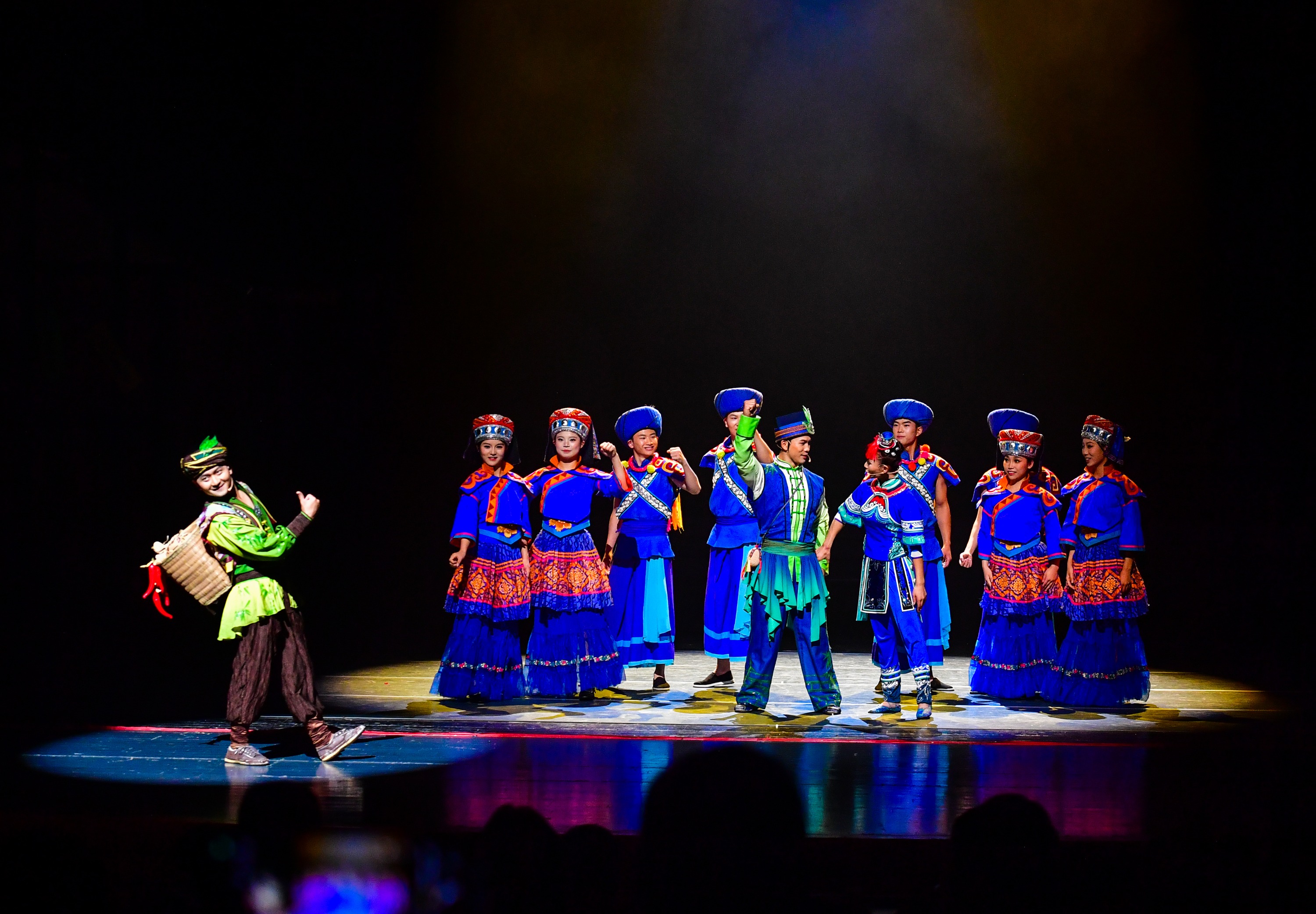

“红军到,干人笑。白军到,干人叫。要使干人天天笑,打倒军阀妙妙妙。”2025年9月28日,由遵义市演艺集团有限公司出品的大型民族杂技剧《追随》亮相贵州省第八届少数民族文艺汇演,赢得满堂喝彩。《追随》既是生命礼赞、英雄赞歌,又是抒情诗篇、时代华章。剧目以仡佬族青年竹生和伙伴们的战斗成长史为主线,围绕遵义会议、娄山关大捷、四渡赤水等重大历史事件,用杂技艺术融合红色文化与优秀民族文化,传递贵州各民族青年投身革命的赤子丹心,诠释了遵义各族儿女坚韧不拔的竹魂精神与“坚定信念、坚持真理、独立自主、团结统一”的遵义会议精神,完成了一场传统与现代、信仰与情感、历史与艺术的对话。

杂技剧从《天鹅湖》首演至今仅二十余年的历史,但不少优秀作品已成功探索杂技叙事、表现历史的道路,并不断有作品尝试活化呈现地方优秀民族文化与非遗技艺。创作团队坚持“大事不虚,小事不拘”和“历史为基,艺术生华”的原则,使《追随》虚实结合,既准确把握历史脉络,又富有戏剧感染力。全剧包含序幕与尾声共8幕,情节连贯紧凑,时空切换顺畅,杂技表演可谓“惊、险、奇、美”。清明时节,暮年竹生来到遵义红军山,向“红军菩萨”铜像献上映山红,缅怀卫生员小红和战友们。竹生分别在序幕、第五幕、尾声三次吹响仡佬族竹笛“玛呜哇”,古朴的笛声勾起思念,引出了遵义各族儿女“追随光、成为光、散发光”的红色回忆。古寨举行仡佬节“喂树”“祭树”,各族人民随后听闻红军即将到来,欢呼雀跃、夹道欢迎。遵义会议胜利召开,军民联欢之际,青年竹生以精湛的空竹表演赢得喝彩,发小阿牛以杂技“对手顶”展示力量,二人双双入伍。军民一心,协同作战,四渡赤水胜利后军民在赤水河畔共跳敬酒舞。卫生员小红治愈乡亲后,在追赶部队途中被地主武装枪杀,军民挥泪送别。暮年竹生吹奏竹笛,回忆历历在目,牺牲战友们的音容笑貌犹在眼前,竹生可以坚定地告慰着天边的逝者,“革命胜利了,祖国强大了,人民幸福了,各民族紧紧团结在一起,为实现中华民族伟大复兴不懈努力、砥砺奋进!”在《国际歌》的变奏交响和灯光辉映下,无数战士的血肉之躯凝成一座金色丰碑。正因为剧目与时代、地域、文化、民族血脉相连,《追随》的一场场幸福的联欢、一次次艰难的战役、一张张明媚的笑脸才如此扣人心弦,让观众有笑有泪有思有情。

习近平总书记强调,文艺创作要坚持以人民为中心的创作导向。“感人心者,莫先乎情”,文学创作只有依靠真情实感才能打动人。剧目题为《追随》,是伟大转折这一重大历史进程中各族群众坚定跟党走,是阿牛、阿月、竹生们从欢迎红军入城、追随红军足迹、成为红军战士,最终为革命抛头颅洒热血。革命就意味着牺牲,包括生命也包括爱情。阿牛壮健憨厚、勇敢活泼,眼见红军给干人们带来了好日子,便也想和竹生等人一起加入红军。娄山关战役时,红军若不迅速攻取娄山关,将面临被敌军南北合围从而导致全军覆没的危险。这次大捷红军伤亡100余人,阿牛夺过炸药包爬梯而上,正是红军将士们攀悬崖、跨险峰的缩影。娄山关战役是红军长征以来首次大捷,此后红军连战连胜,最终打破了敌军的围剿计划,实现了红军长征的战略转折。阿月天真烂漫、善良大方,始终以自己的方式支持着竹生和革命事业。二人彼此依靠,命运宛如舞蹈和唱词所传达,竹生就是支撑阿月理想信念和生活的“独竹舟”,未曾想部队转移前她与竹生酒乡一别竟成永远。全剧中,竹生始终不忘将二人的定情信物蔑鸡蛋挂在身上,他始终将阿月记挂于心。卫生员小红牺牲后红绸漫天,姑娘们跳起红星舞怀念小红,便是对“信仰永续”最鲜活的诠释。《追随》的故事源于人民、为了人民、属于人民,将“中华民族共同体意识”揉进人物的悲欢里,通过杂技艺术传递给观众滚烫的信仰和情感。

“艺术家的使命就在于替民族的精神找到适合的艺术表现。”创作团队特意将文本聚焦于仡佬族,“仡佬”族意译是竹族,素有竹王传说和竹子崇拜。竹子坚韧不拔、生生不息、节节向上的力量,代表着仡佬族的品格,竹生的阿爸阿妈如此取名正是希望他延续仡佬族的竹魂。竹是天地间的直线,历经风雨才能破土而出,竹生则是向下扎根的仡佬族儿女、向上生长的红军战士。竹生心向光明,听到红军进入遵义的消息,便召集了伙伴一起前去欢迎;为了守护爱人、亲人、故乡,他追随光明而去,加入了红军队伍;娄山关战役中,竹生为帮助部队抢占高地减少伤亡,抱着炸药包舍身冲锋欲炸碉堡,不幸中弹负伤,阿牛抢过炸药包壮烈牺牲,将生存的机会留给了竹生和战友们,竹生也彻底成长为一名真正的红军战士;四渡赤水后,竹生为随部队继续长征,诀别爱人与故乡。红军长征是艰苦卓绝的,可竹生必须走,“守护”不仅是他的理想信念,更成为了必须肩负的使命担当。作为仡佬族的儿女,他最初只想守护生他养他的土地,而作为中国共产党的红军战士,他还要帮助全中国的干人守护各民族共同的家园。“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。”正是无数红军的鲜血染成长征这条红飘带,正是千万个竹生、阿牛、阿月、小红们为了理想与信念英勇献身,书写了中国共产党不朽的传奇,守护了华夏大地今天的幸福。

“技为戏服务,情为技赋能。”杂技剧的杂技“不再是单纯的技巧展示,而是成为连接传统与现代、讲述中国故事的重要载体”。杂技剧具有特殊视觉魅力,杂技的身体叙事最能直观、震撼地还原长征题材。《追随》“以技说戏”“以文化人”,通过精彩的杂技、写实细节、个体叙事的情感共鸣、历史观的正确导向,将历史事件转化为鲜活可感的视觉体验与情感记忆,让观众感受到“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”的主题。剧目的杂技装置与舞美场景完美结合,舞美设计采用“假透视”结构扩展舞台的空间纵深,侧屏与主屏联动营造立体战场,让空间的“向上”与杂技动作的“向上”相互强化。仡佬族的音乐和舞蹈具有浓郁的民族特色,是劳动和生活的真实写照,也展现了仡佬族人民的热情与活力。灯光音响强化了场面感染力,如枪炮和铁锁声效、赤水河酒香四溢、祭祀的神秘氛围、乡间田野的云雾缭绕、红军得胜的欢腾、阿月孑然一身的孤独,都让观众身临其境。《追随》“由形入象”“以形传意”,借助杂技的力与美、惊与险,通过戏剧化推进,把剧情不断推向高潮、扣人心弦。观众看到演员们精准配合、形象演绎,以中幡、鼓上滚灯及黔北傩戏展现遵义地区少数民族生活风貌,以苗族鼓舞、爬花杆、舞狮、踩高跷、矮人舞、敲铜鼓、蹬鼓、坛技讲述军民鱼水情,以索降、立绳、皮条、爬梯还原红军攀崖突袭的惊险,以“血肉生命线”和空翻隐喻红军不畏险阻、攻坚克难,以“金色丰碑”致敬革命先辈的无私奉献和爱国主义精神。《追随》创造性转化、创新性发展传统杂技技艺,在技术与戏剧、历史真实与艺术表现之间寻找到了最佳平衡,用动人主旋律题材呼应中华民族共同体意识,成功提炼“竹魂”精神、遵义会议精神,继承和弘扬了伟大长征精神。

90年风雨兼程,竹魂精神与遵义会议精神早已不是历史书页上的文字,而是浸润在每一寸土地、每一代人心中的信念,指引着贵州各族儿女在新时代的“长征路”上,继续以赤子丹心追随中国共产党,奋力谱写铸牢中华民族共同体意识的壮丽篇章。《追随》以杂技剧独特的剧情结构来诠释时代感召下的竹魂精神与遵义会议精神,无疑是贵州杂技艺术创作与红色文化结合的又一重要成果。相信随着杂技剧《追随》未来在更多舞台上的精彩展演,贵州红色题材的创作形式将迎来更具活力的多元突破,贵州红色文化也必将在艺术的呈现中焕发持久的生命力。

作者:王宇航( 贵州师范大学文学院)

图片提供:遵义杂技团