捶丸——中国古代高尔夫

捶丸是中国古代一种以杖击球的体育活动,起源于唐代的步打球,类似今天的高尔夫。捶丸有益身体健康,且运动并不剧烈,不易损伤肢体,具有独特的娱乐和养生作用。宋元时期,捶丸盛行于皇室官绅之中。《捶丸集序》中记载“宋徽宗、金章宗皆爱捶丸”。明代末年,捶丸呈现衰退。到了清代,捶丸更是日渐衰落,直至消亡。

山西省洪洞县广胜寺水神庙,明应王殿元代捶丸图壁画

山西省洪洞县广胜寺水神庙,明应王殿元代捶丸图壁画

捶丸所用器材比较简单,就是棒和球。球棒有多种类型,如“撺棒”“杓棒”“朴棒”“单手”“鹰嘴”等,比赛时根据不同需求选取不同球棒,依棒数多寡分为全副、中副、小副三种,全副10根棒,中副8根棒,小副则是8根以下。

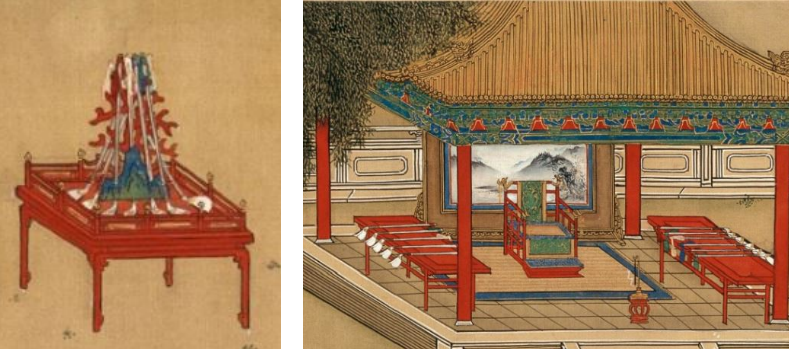

《明宣宗行乐图》中的球棒

《明宣宗行乐图》中的球棒

球棒制作特别考究,据《丸经·取材章》记载:球棒击球一端选用秋冬时节的树木制成,这时“木植津气在内”,坚固耐用;“筋胶以牛,用其固也”,还要用到筋胶等动物原料,这时要选用牛身上的,因其更为结实牢固。球棒柄选用南方大竹制作。这种大竹刚劲厚实,更有韧性。制棒时间最宜选在春夏之际,因此时“天气温暖,筋胶相和”。

球,又称“丸”,用瘿木制成。瘿木就是赘木,又叫树瘤子。这种木头生长不规则,树纤维绞结紧密,十分坚牢。球的重量要适中,不能太重,也不能太轻。

宋 陶枕 童子捶丸图,图片来源陈万里《陶枕》

宋 陶枕 童子捶丸图,图片来源陈万里《陶枕》

由于宋元时期捶丸运动的广泛流行,元代出现了一部专门记述捶丸运动的著作《丸经》。《丸经》共分32章,追溯了捶丸发展的历史,讲述了捶丸的场地、器材、竞赛规则,以及不同的击球方法和战术,是中国古代关于捶丸最为完整的一部体育类专业书籍。《丸经》还强调球场道德和社会体育观念,将儒家伦理道德和行为规范融汇于捶丸运动的论述中,具有较高的文化价值。

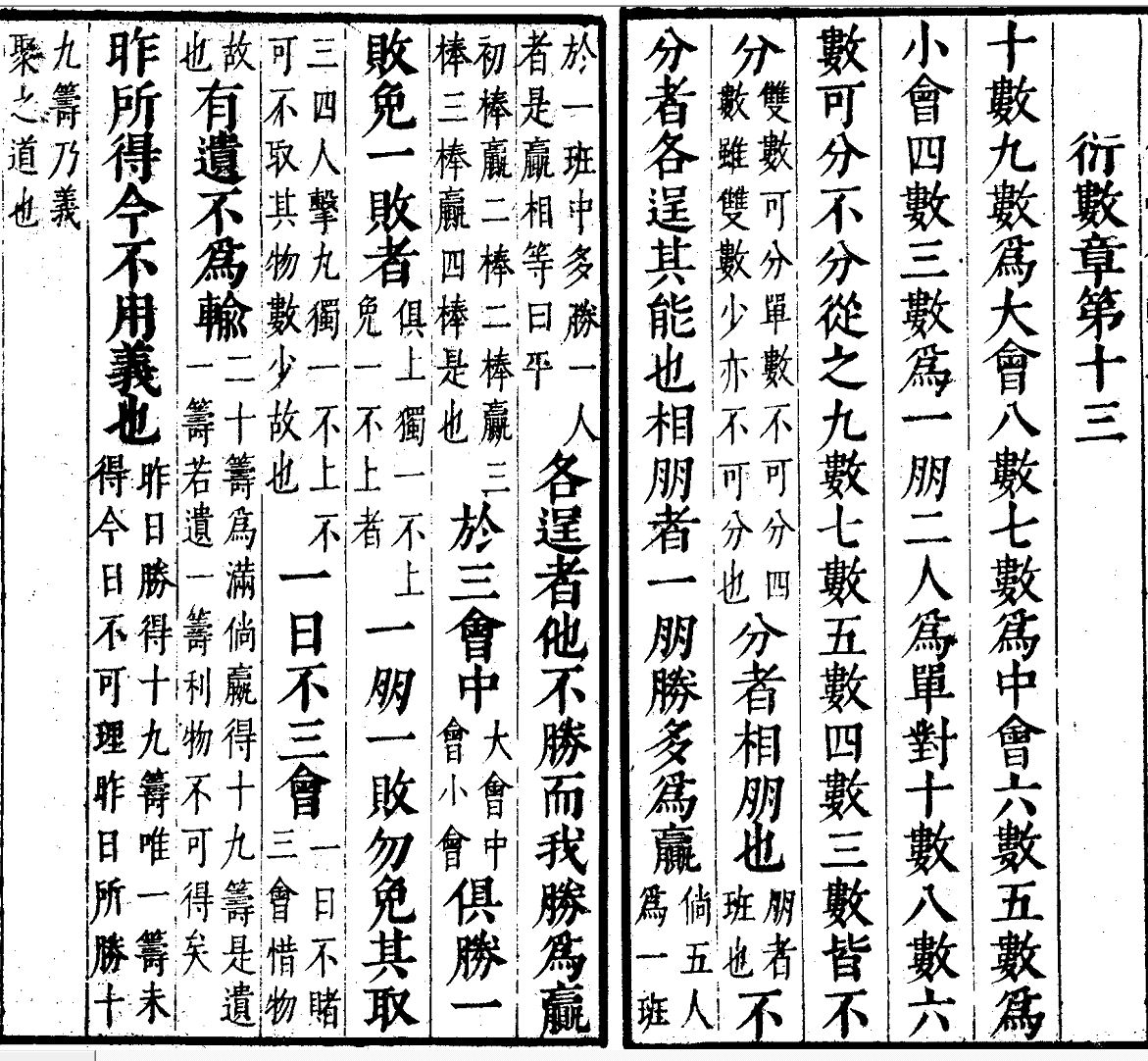

根据《丸经·衍数章》记载,捶丸比赛不限场地,根据实际环境,准备好若干球窝即可。不同人数参加的捶丸比赛有不同的名称:十人九人为“大会”,八人七人为“中会”,六人五人为“小会”,四人三人为“一朋”,两人为“单对”。当参赛人数为偶数时,可以分组进行比赛,人少时也可以不分;参赛人数为奇数时则都不分组。比赛得分以“筹”计,每人五筹。比赛时,每人三棒,三棒均将球击入窝中能赢一筹,由输家给赢家。获胜的标准也以筹之多少衡量,分为“大筹”(20)、“中筹”(15)、“小筹”(10),先得相应分数者胜。

元 《丸经·衍数章》

元 《丸经·衍数章》

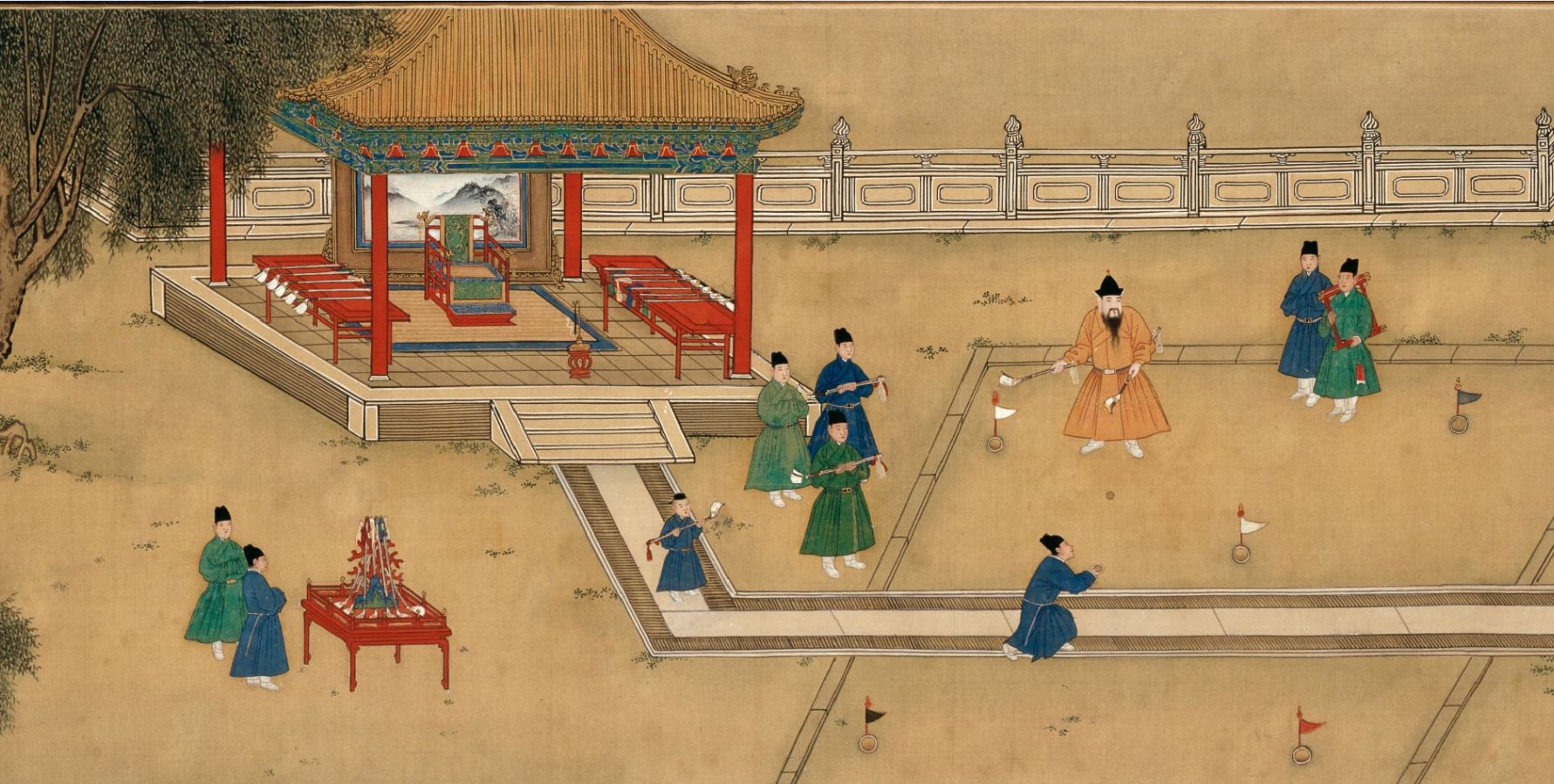

捶丸的场景在《明宣宗行乐图》中有生动展现。图中描绘了明宣宗朱瞻基在御园参加或观赏射箭、蹴鞠、马球、投壶和捶丸的场景,生动展现了当时宫中的文体娱乐活动。

《明宣宗行乐图》中捶丸场景

《明宣宗行乐图》中捶丸场景

朱瞻基不仅会玩捶丸,还曾因捶丸玩得好得到明成祖的赏赐。明实录记载:永乐十一年端午时节,明成祖在北京东苑(今故宫东华门外迤南区域)组织文武群臣进行捶丸与射柳活动。那一年,还是皇太孙的朱瞻基年仅15岁,但在捶丸和射柳时,连发连中。大臣们纷纷为他喝彩,明成祖也非常开心。当时百官会集的场面盛大,明成祖由衷感慨道:“万方玉帛风云会!”朱瞻基立即叩头谢恩,对道:“一统江山日月明。”朱瞻基小小年纪就已文武兼备,明成祖欢喜不已,当场赏赐给他名马、锦缎及蕃国布匹。

杨令茀重摹明成祖像

杨令茀重摹明成祖像

从《明宣宗行乐图》中可以看出,捶丸和今天的高尔夫球异曲同工。事实上,捶丸和高尔夫球在比赛器具和规则方面都有惊人的相似,但捶丸的出现要先于高尔夫球。根据《丸经》记述,“捶丸,古战国之遗策也”,说明早在战国时期,捶丸这项运动就已出现。

遗憾的是,尽管捶丸自宋代至明代曾一度经历繁荣,但清代以后却逐渐走向衰落;而高尔夫球则因建立了系统的比赛规则与制度,进入国际赛事,得以广泛开展,成为一种锻炼身体、磨练意志、陶冶情操的体育运动。

(来源:新华网客户端-故宫正青春)