《寻味》:一碗乡愁,万千滋味

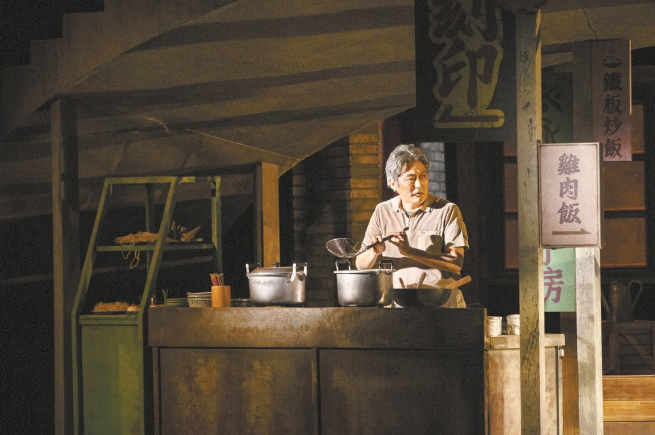

两岸题材作品《寻味》是一部极具巧思的舞台剧。故事从一碗牛肉面开始。青年时代随国民党军队退守台湾的李金标,日夜思念大陆的母亲,盼望着早日返乡,吃一碗母亲亲手煮的牛肉面。游子思归,现实却难遂人愿。他只能一边写着寄不出的信,一边自己开一家面店,既为维生又聊慰乡愁。终于,两岸隔绝坚冰被打破,李金标可以携儿孙回大陆探亲了。然而,老母亲却已天人永隔。那一碗牛肉面的味道还能不能寻到?这是剧作的悬念,也是观众的关切。这个问题的解决,全赖编剧精巧的构思和导演对高密度信息的有效舞台呈现。

编剧龚应恬、李宗熹将海峡两岸近七十年的历史生活、民间情感浓缩于一个家庭四代人的聚散离合中,又将他们的心愿、期盼、悲欢盛放在代代相传的一碗牛肉面里。在大历史视角下,将“两岸一家亲”的重大主题内化在一个家庭故事里,巧妙完成了从宏观到微观、从全景到局部、从大到小、从虚到实的艺术创造。于是,一部富含历史信息、充满命运转折、饱含血脉情感的作品,就在两岸书、一家人、一碗面的娓娓细诉中完成了。

因为时空跨度大,创作者设计了分段式双线叙事结构。剧作前半部分故事主体发生在台湾,但李金标的台湾生活无时不以回大陆看望母亲为目标,大陆记忆便总是以闪回的形式与他的现实生活交织在一起;及至两岸恢复通信后,李家亲人的生活和彼此间交流则以平行蒙太奇方式完成。剧作后半部分,故事由台湾转到大陆,李金标携儿孙回大陆后,故事时空开始集中,李家牛肉面与小茹牛肉面哪个更正宗的矛盾,又为这个叙事段落提供了两条新的记忆线索。同时,主体故事外,台湾眷村和北京胡同的众生,还在插科打诨中营造了不同的地域风情。这一组相映成趣的人物,通过评论、旁观,既描画出不同时代的世情人心,又以台式搞笑和京味儿幽默进行了有效的剧场“润滑”。以上不同段落的双线平行叙事,皆通过上下分层的表演区和转台的运用实现。

舞台上的人物在“寻味”——寻找母亲的味道、家的味道,寻找老味、旧味、原味。舞台下的观众也在“寻味”,寻历史之味、文化之味、亲情之味。《寻味》的创作者巧妙借助牛肉面这一物象,在一碗面里,容纳进离不开、舍不得、忘不掉的人生滋味。因为长时段、跨地域、多人物、多线索,《寻味》的故事讲述有时难免略显直接和急切。如果能够进一步加强所有人物的行动动机和现实逻辑,更注重过程性事件细部的经营,《寻味》可能产生更为绵延的艺术“味道”。

(内容源自北京日报,如有侵权,请联系删除。)