穿越时间与空间,去海龙屯探索阳明文化的起源与发展

2023海龙屯国际影像文化艺术展在遵义市汇川区海龙屯土司小镇持续进行。“圣人之道·吾性自足——阳明文化专题展”作为本次重点专题展之一,本期,小编精心选取一些具有代表性的阳明文化作品展现给大家,用图文影像展示阳明先生的心学思想和人文精神。同时展现“阳明·问道十二境”,带大家沉浸式感受王阳明悟道传道的心路历程,探寻多彩贵州优秀传统文化发展的历史脉络。

1508年春天,王阳明因触怒太监刘瑾而被贬谪至龙场(今修文县)作驿丞,于玩易窝悟出“圣人之道,吾性自足,向之求理于事物者误也”的道理,完成了著名的“龙场悟道”,这是中国思想史上的奇迹。

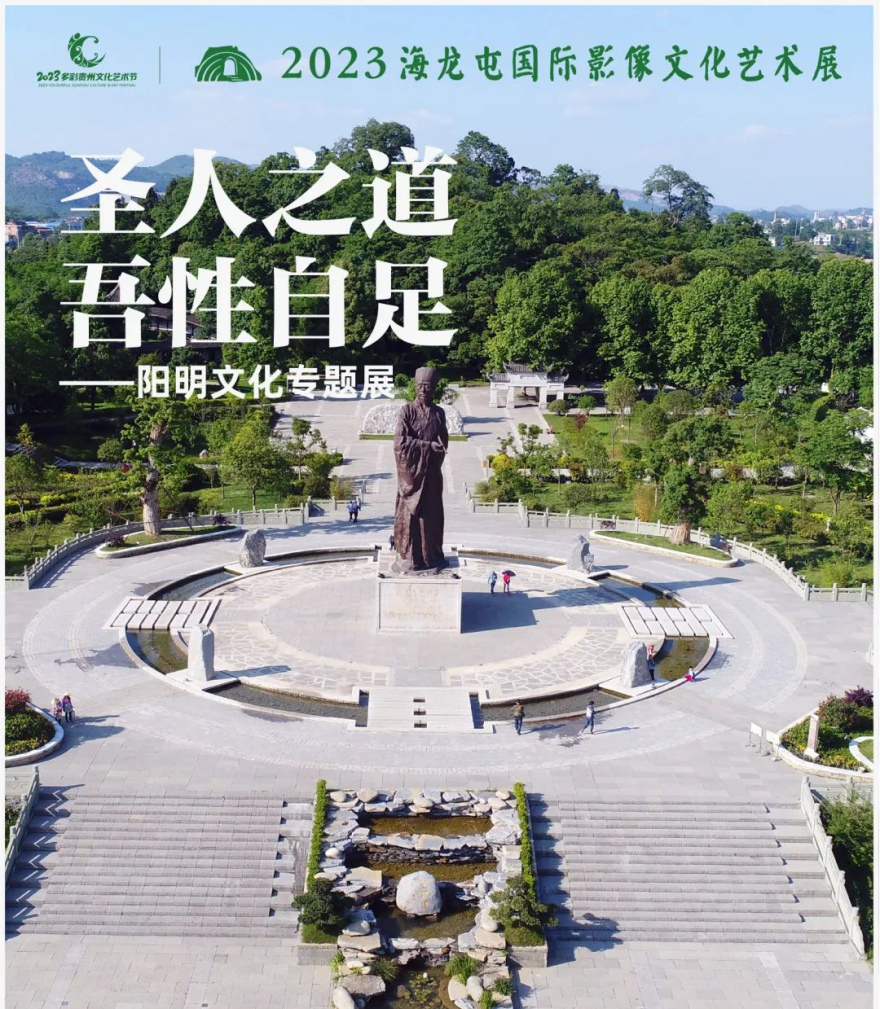

龙场悟道

修文是王阳明到贵州的定居点,也是王阳明悟道之处。王阳明初至修文龙场时,在离驿站不远的一个天然小溶洞里住宿生活,诵读《易经》,因此给此洞取名“玩易窝”,并作《玩易窝记》。期间,王阳明结合历年来的遭遇和所学所思,日夜反省,一天半夜顿悟——“圣人之道,吾性自足,向之求理于事物者误也。”此即“龙场悟道”,既是阳明心学的起点,也是中国思想史上的重大事件。玩易窝为国家级重点文物保护单位。

玩易窝公园 修文县史志办提供

玩易窝公园 修文县史志办提供

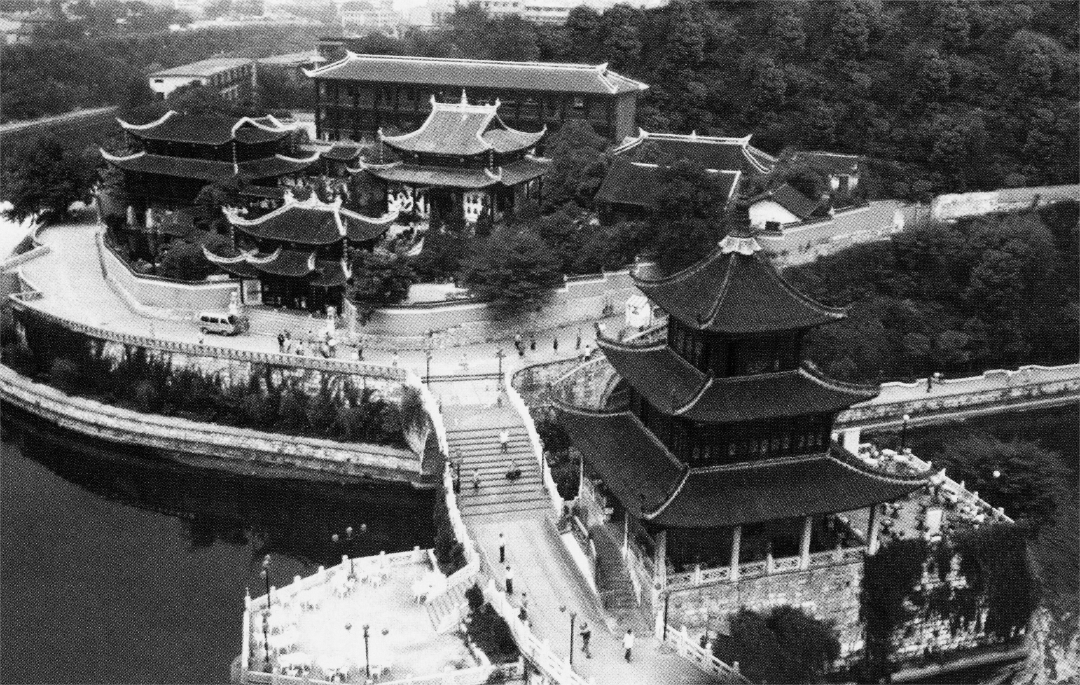

兴隆书壁

飞云崖,亦称飞云洞,位于黄平县,建于明正统八年(1443年),经历代增修扩建,形成一组别具特色的古建筑群,有“黔南第一奇境”“黔南第一洞天”等殊誉。明正德三年(1508年)初春,王阳明途经兴隆卫(今黄平),在这里留下了很多遗迹,作有《兴隆卫书壁》一诗,还曾在山下月潭寺留下名作《重修月潭寺建工馆记》,写道:“天下之山,萃于云贵。连亘万里,际天无极。”生动描述了贵州山的特点。文章还表达了“为政之要在于宜人”的观念。飞云崖古建筑群为国家级重点文物保护单位。

飞云崖 吴江平 摄

飞云崖 吴江平 摄

平越思隐

平越是福泉市的古称。平越驿站位于福泉城南南门桥,始建于明洪武五年(1372年),曾是贵州著名的十六个驿站之一,王阳明入黔时在此小住。当前驿站为近年修复,驿站大厅有悬雕《贵州古驿道示意图》和《平越府驿道交通示意图》及《福泉赋》。七盘岭是古平越的著名去处,山势雄奇,险道盘曲。王阳明途经平越七盘古驿道,作《七盘诗》,表达了对贵州地貌“境多奇绝”的赞叹。平越古十景之一的“七盘晚照”便是古驿道景观。诗中“投簪实有居夷志,垂白难承菽水欢”流露出弃官归隐的情绪,这种情绪在王阳明谪居贵州、悟道之前所作诗文中多次出现。

福泉平越驿站 肖芳 摄

福泉平越驿站 肖芳 摄

古道心旅

王阳明在龙场期间,造访修文县天生桥,并在此留有诗作《过天生桥》。天生桥位于修文县城西北12公里的谷堡乡哨上村境内,不远处有奢香夫人所开龙场驿至六广驿的古驿道,还有王阳明笔下“吏目”一家的三人坟。王阳明在此目睹“吏目”一家客死异乡之事,触景生情,作《瘗旅文》凭吊死者,被收入《古文观止》。此文表达出悲天悯人的情怀,是王阳明悟道前的重要经历和感触。蜈蚣桥,又名龙源桥,位于修文县城西10公里处蜈蚣坡,距三人坟不远,系古代龙场驿(今修文)至陆广驿(今六广)之重要津梁。蜈蚣桥所在的蜈蚣坡古道为全国重点文物保护单位。三人坟为省级重点文物保护单位。

位于修文与六广之间的“蜈蚣桥”,是当年龙场九驿中的重要通道之一 贵州新闻图片社 提供

位于修文与六广之间的“蜈蚣桥”,是当年龙场九驿中的重要通道之一 贵州新闻图片社 提供

陆广晓发

《陆广晓发》是王阳明创作的一首七言律诗,笔调愉快活泼,将六广河的山光水色描绘得令人如入其境。六广河码头,又名阳明码头,因王阳明曾游历六广河大峡谷,并留下赞咏诗篇而得名。码头广场正中树立一尊高8米的王阳明石像,峡谷游船都由此出发。第三峡飞龙峡有一尊高耸的石笋,命名为“阳明妙笔”,当地老百姓传说其乃当年王阳明写诗作文时所用之笔,用后留于此变成石笋。

六广河峡谷 王文盛 摄

六广河峡谷 王文盛 摄

水西论象

坐落在黔西市灵博山的象祠遗址是中国现今唯一的象祠,始建年代不详,明正德三年(1508年),贵州宣慰使(水西土司)安贵荣应水西人民要求,修葺象祠,并请王阳明为之作记。王阳明写下不朽名篇《象祠记》,被收入《古文观止》,文中“天下无不可化之人”成为千古名言。象祠为省级重点文物保护单位。

象祠 修文县史志办提供

象祠 修文县史志办提供

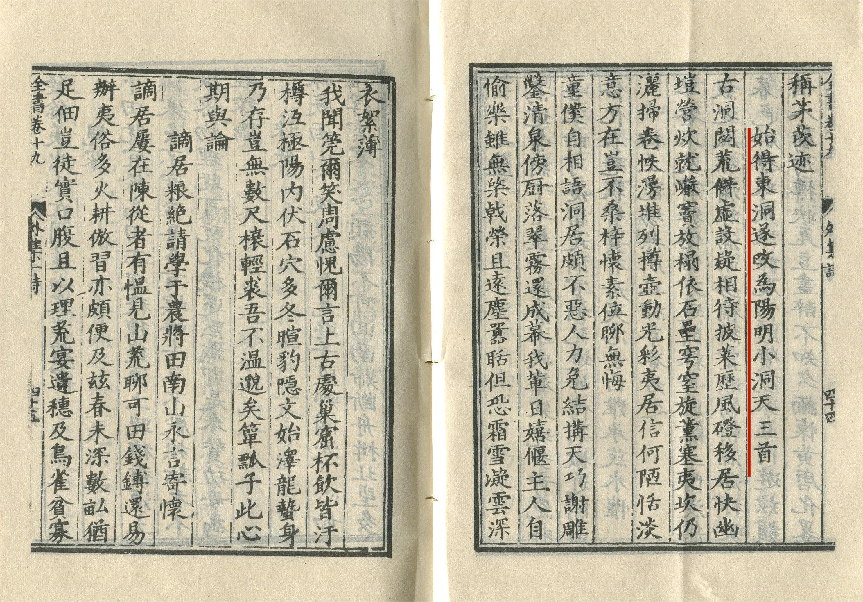

龙冈开讲

阳明洞、龙冈书院位于修文县龙冈山,坐落于中国阳明文化园内。阳明洞在龙冈山半腰,原名“东洞”。王阳明从草庵移居其间后题名“阳明小洞天”于洞壁上,并著有《始得东洞遂改为阳明小洞天》诗三首。龙冈书院是王阳明亲手创建的第一个书院,《贵州通志》记载,黔中之有书院始于龙冈,龙冈之有书院始于阳明”。王阳明曾作《教条示龙冈诸生》,提出“立志、勤学、改过、责善”的治学要求,系统地阐述他的教育思想。2018年,修文县新建“龙冈书院”,重新激活、丰富了书院原有的讲学功能。阳明洞、龙冈书院旧址为国家级重点文物保护单位。

阳明洞 修文县史志办提供

阳明洞 修文县史志办提供

贵阳传道

王阳明悟道于修文,传道于贵阳。文明书院旧址在今贵阳市云岩区市府路,原贵阳市人民政府所在地。明正德三年(1508年),时任贵州提学副使毛科邀王阳明前来讲学,王阳明作《答毛拙庵见招书院》以谢绝。后毛科继任席书再次邀请,王阳明方始到文明书院讲学。王阳明曾作有《书庭蕉》《春日花间偶集门生》记叙文明书院事。学界普遍认为,王阳明在文明书院讲学期间,与席书论学,始论“知行合一”,文明书院讲学的经历对王阳明心学体系的形成和贵州教育的发展均具有重要意义。

贵阳文明书院旧址照片 修文县史志办提供

贵阳文明书院旧址照片 修文县史志办提供

南庵答和

南庵始建于明代,在贵阳市南明区翠微园内,与贵阳标志建筑甲秀楼毗邻。王阳明在贵阳讲学期间,曾数次游历南庵,并与友人答和写下《南靡次韵》两首,《徐都宪同游南庵次韵》诗,诗中虽然也有思念家乡、悲叹际遇的感怀,但总体而言描写的画面美丽动人、胜似江南,折射了诗人悟道后逐渐摆脱了刚被贬谪时的晦暗心绪。该地经历朝修缮改名,明弘治《贵州图经新志》、清康熙《贵州通志》等史书均有相关记载。至1990年起,贵阳市人民政府修复并命名为翠微园。翠微园、甲秀楼均为国家级重点文物保护单位。

贵阳南庵照片 修文县史志办提供

贵阳南庵照片 修文县史志办提供

南祠咏怀

南霁云系唐朝玄宗、肃宗时期名将,安史之乱期间,抵抗安史叛军,屡建奇功。贵阳南云祠始建于元代,系为纪念南霁云及曾任贵州清江太守的南霁云之子南承嗣而建,旧址在今贵阳达德学校。王阳明曾作七言律诗《南霁词》,寄托对忠烈的怀念和敬仰。该祠明清两朝曾多次重修和增修,改建为忠烈宫。后来,在此诞生了达德书院,它是贵州第一个研究自然科学的团体——算学馆所在地,是贵州第一批创建新式私立小学的地方,是贵州第一所门类齐全的学校。革命先烈王若飞曾在此求学任教。达德学校为国家级重点文物保护单位。

贵阳达德学校旧址 贵州新闻图片社提供

贵阳达德学校旧址 贵州新闻图片社提供

东山遗韵

东山又称栖霞山,在贵阳市东门外,属云岩区。原有东山寺,已毁。摩崖、碑刻尚多保存。阳明祠位于东山扶风山麓,始建于清嘉庆十九年(1814年),系为纪念王阳明而建的祠堂。祠内现存王阳明朝服线刻坐像,两侧有先生手书:“壮思风飞冲情云上,和光春蔼爽气秋高”木刻对联。殿堂外碑廊又有王阳明手书《矫亭记》和家书文稿及燕服画像。此外,还有清代学者莫友芝、何绍基等人游览祠堂题咏的诗文碑刻及捐资修建人员名册石刻,皆为极其珍贵的历史文物。来仙洞位于东山腰狮嘴中,自古为诗人墨客游玩、吟诗作对的景观。王阳明曾多次游历于此,留有诗篇《来仙洞》《游来仙洞早发道中》。阳明祠为国家级重点文物保护单位。

阳明祠 林剑 摄

阳明祠 林剑 摄

镇远留书

镇远是黔东古镇,作为“滇楚锁钥,黔东门户”,系王阳明入黔第一站和离黔的最后一站。明正德五年(1510年),王阳明离黔赴赣,他舍不下在贵州的弟子和结交的友人,一路行至镇远,下榻江西会馆,连夜给龙场旧友门生写下书信——《镇远旅邸书札》。《镇远旅邸书札》及其他阳明诗文的梳理和补充,进一步确定了“黔中王门”是王门正宗学派之一。镇远青龙洞、江西会馆为国家级重点文物保护单位。

镇远古镇 王敏 摄

镇远古镇 王敏 摄

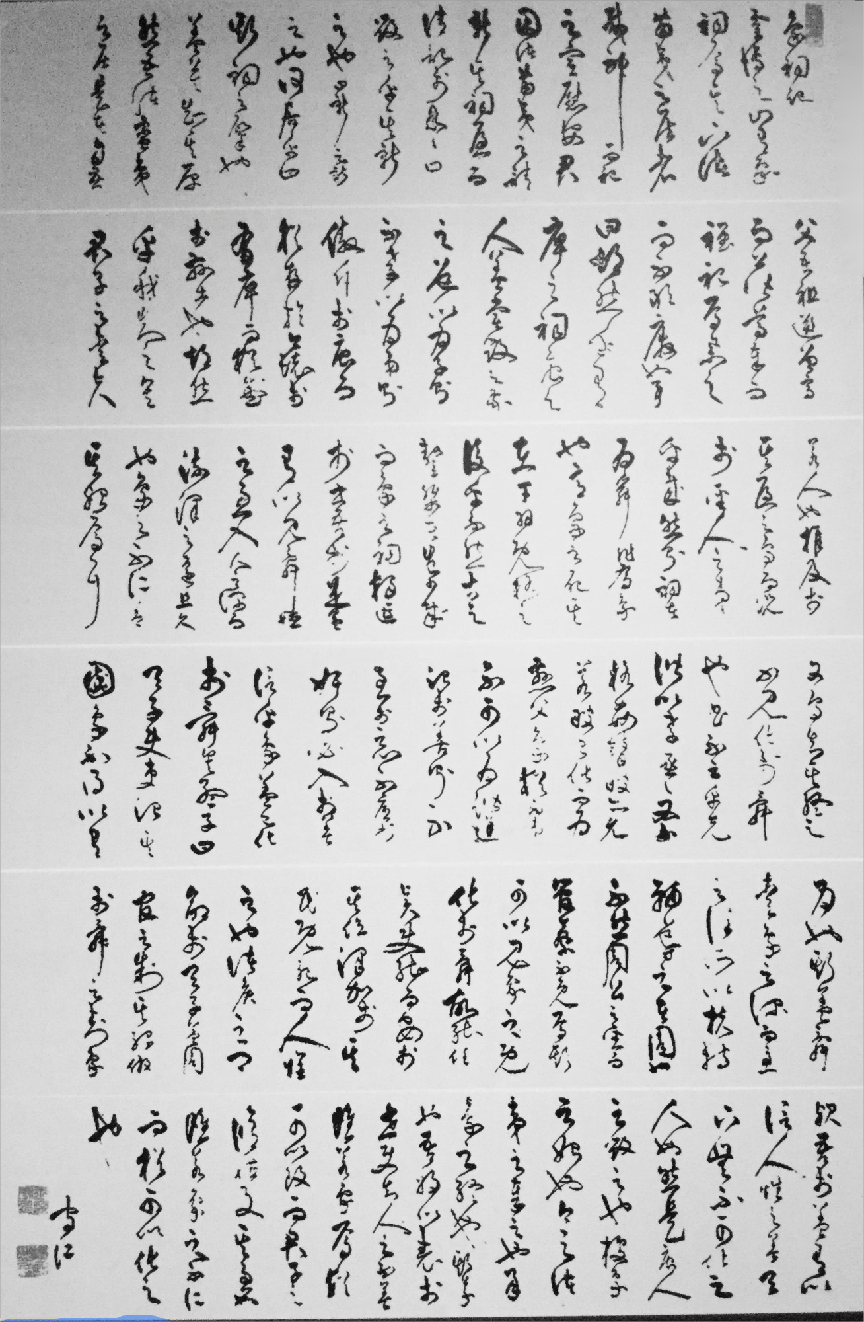

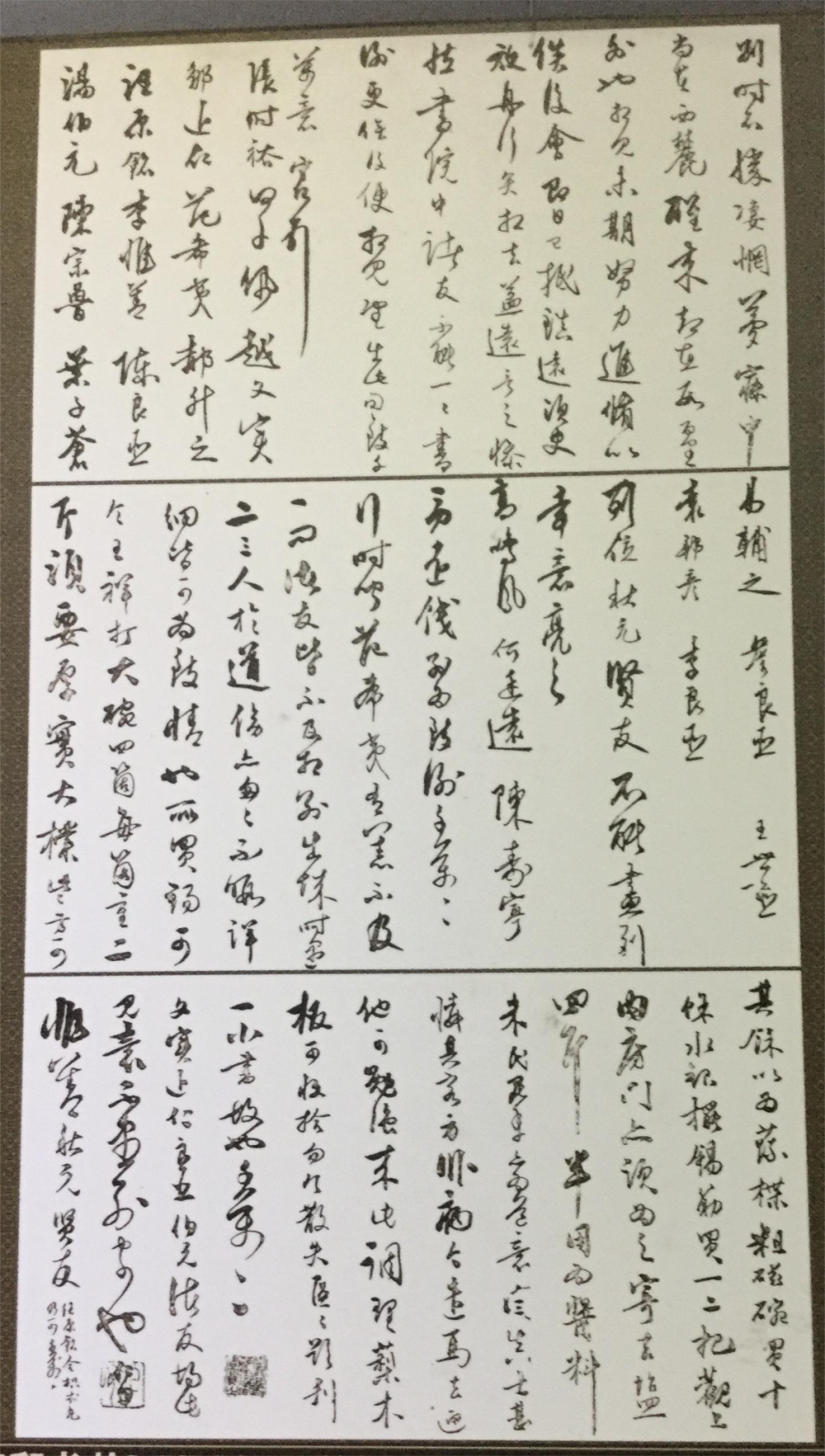

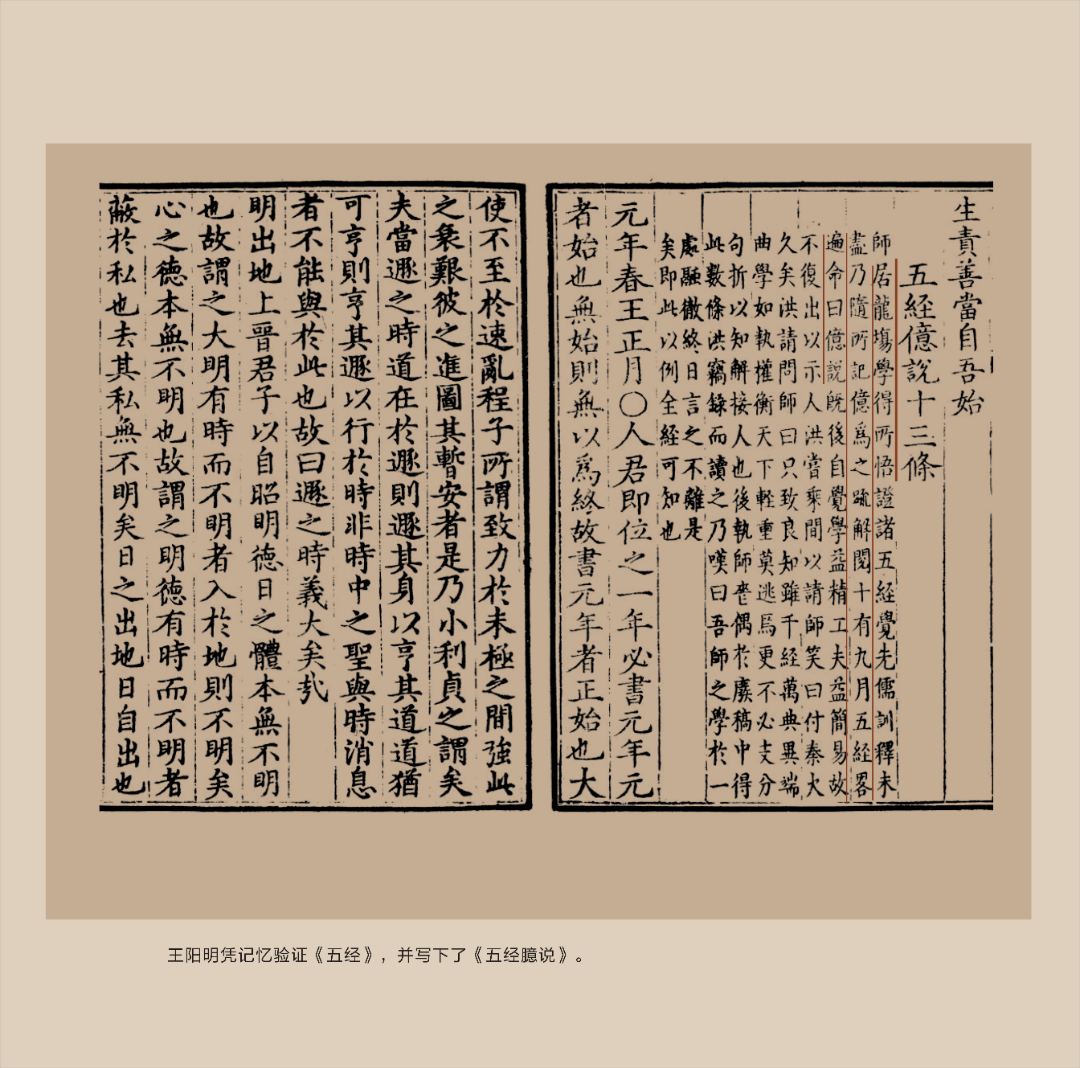

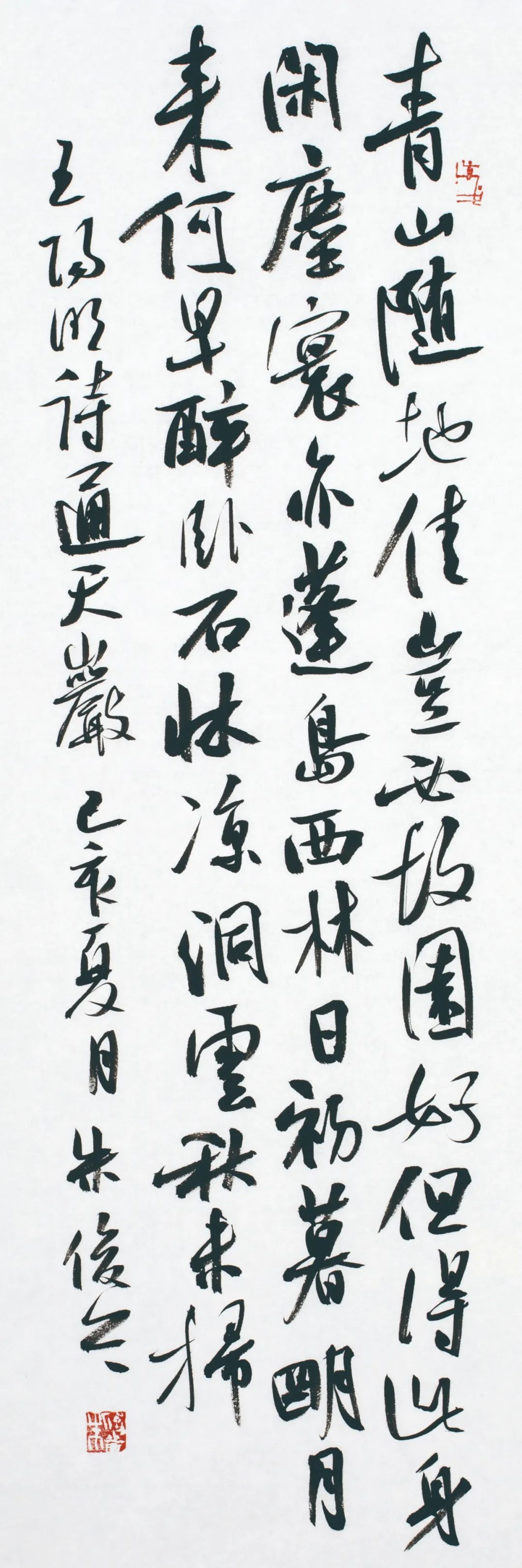

在谪黔前后约三年的时间里,王阳明留下众多诗文作品,其中最著者有《痊旅文》《何陋轩记》《象祠记》《镇远旅邸书札》等。阳明先生书法独有其法,学界称有法而书,先生平生勤奋,多处遗墨,然世事沧桑,留之甚少,汇集较多者,当属计文渊先生主编的《王阳明法书集》及《王阳明法书研究》和杨德俊先生主编的《王阳明龙场遗墨》。

《七盘》诗影印件

《七盘》诗影印件

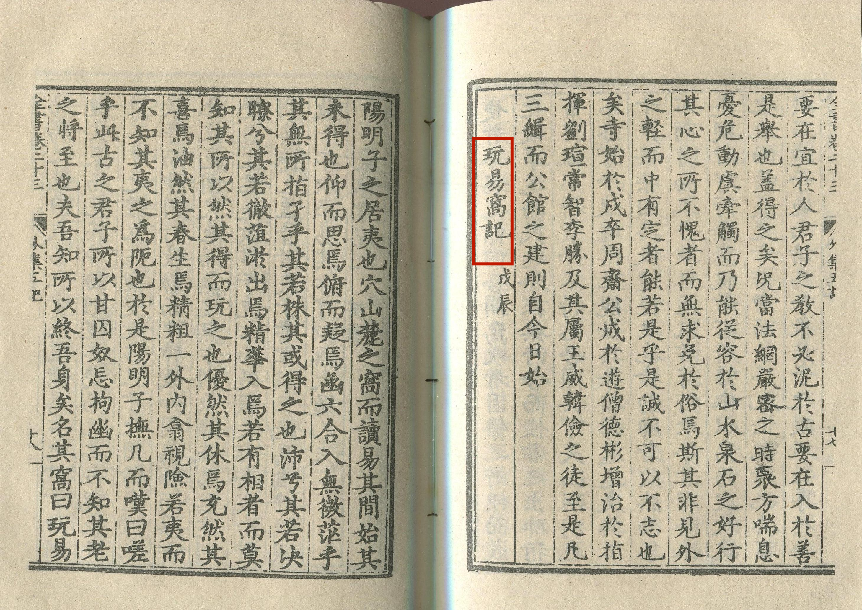

《玩易窝记》影印件

《玩易窝记》影印件

《象祠记》

《象祠记》

《镇远旅邸书札》

《镇远旅邸书札》

《五经臆说》片段

《五经臆说》片段

《始得东洞遂改为阳明小洞天三首》诗影印件

《始得东洞遂改为阳明小洞天三首》诗影印件

草书王阳明诗《通天岩》,138×34cm ,2015年

草书王阳明诗《通天岩》,138×34cm ,2015年

阳明文化是贵州宝贵的文化资源,更是阳明先生留给后人最富有的精神财富。贵州龙场作为阳明学的起点,奠定了王学的基石,并构建起“心即理”—“知行合一”—“致良知”的基本理论框架,如今也成为国内外“王学”专家、学者频繁交流的聚集地。

中国阳明文化园活动现场 修文县融媒体中心供图

中国阳明文化园活动现场 修文县融媒体中心供图

修文县先后举办了6届国际阳明文化节,其中“阳明心学·龙场论坛”高端学术论坛已发展成为阳明文化研究领域重要学术交流研讨平台。以阳明文化传承为宗旨,开展“阳明文化九进”工程,开展公益讲座2500余场,受众10万人次。同时,开展讲座论坛、研学旅游、文创开发、书籍出版等工作,为广大专家学者、阳明文化爱好者提供了研学论道平台,持续推动阳明文化研究和宣传。

研学的学生参观阳明洞 修文阳明研究院供图

研学的学生参观阳明洞 修文阳明研究院供图

《心学的诞生》新书发布暨分享会 林剑摄

《心学的诞生》新书发布暨分享会 林剑摄

2016年,由贵州省话剧团携手浙江话剧团联袂打造的话剧《此心光明》,在国内演出过百场,曾受邀至北京、上海、重庆、陕西、浙江、广东、云南、宁夏、甘肃、四川、江苏、江西等地演出,受到各地观众及专家的一致好评,曾获话剧2017年度贵州优秀文艺作品、第四届丝绸之路艺术节最佳贡献奖、第十四届贵州省“五个一”工程奖等奖项。

贵州省话剧团话剧表演《此心光明》 向忆峰 摄

贵州省话剧团话剧表演《此心光明》 向忆峰 摄

“圣人之道·吾性自足——阳明文化专题展”不仅向公众呈现出一个立体而全面的阐释框架,更将古老而神奇的东方智慧带给当今社会新时代下年轻一代。透过展览,我们可以穿越时间与空间的距离,去探索阳明文化的起源与发展、吾性自足的含义及其在阳明哲学中的地位、反思与启示等方面,深刻感受阳明文化的精髓和价值。

相信这样优秀而珍贵的传统将会得到更加广泛地认可和传承,在未来发挥出更加辉煌灿烂而持久耀眼光芒!

延伸阅读

王守仁(1472年10月31日—1529年1月9日),号阳明。浙江绍兴府余姚县(今属宁波余姚)人,明代著名的思想家、文学家、哲学家和军事家,陆王心学之集大成者。后人又称王文成公。

明正德元年(公元1506年),王阳明因上疏援救戴铣、薄彦徽等言官,得罪宦官刘瑾,贬谪贵州龙场驿(今修文县城)任驿丞。正德三年(公元1508)春,王阳明抵达龙场驿,驿站早已破败、不可居住,暂居城南小孤山地下溶洞,继而在龙场百姓的帮助下搭建草棚居住,作《初至龙场无所止,结草庵居之》。王阳明以石椁自誓,在洞中反复体味圣人之道,忽于一中夜大悟“格物致知”之旨,始知“圣人之道,吾性自足,向之求理于事物者误也”,史称“龙场悟道”。从此确立“心即理”立场,阳明心学由此发端并走向世界。

王阳明出生在浙江,悟道在贵州,立功在江西。贵州是王阳明一生的重要转折地,居住在贵州近三年的时间里,创办了龙冈书院,提出“立志”“勤学”“改过”“责善”四条学规,首开贵州书院讲学之风。留下了“龙场悟道”“兴隆书壁”“平越思隐”等“阳明问道十二境”珍贵历史遗迹。诞生了“一个圣地”“两大书院”“前后三先生”“四代弟子”“五大王学重镇”,王阳明在贵州历史文化发展进程中书写了浓墨重彩的华章。

王阳明的一生,从小立志学圣,居夷三载,悟道弘道,践行良知;安贫乐道、一宵顿悟,并将从贵州所悟之道付诸实践;经世致用、广倡圣学,立德、立功、立言皆居绝顶,终成“真三不朽”完人。

此次展览持续到8月中旬~

喜欢阳明文化的快来吧!

定位:遵义海龙屯土司小镇

我们在这里等你!