【领读者】周之江——饮食无非乡思亲情、风土民俗

书籍点亮生活

让《领读者》带我们到达最远的地方

像一艘船,如一匹马

穿越时空,跨越山河

读书,读人,读世界

饮食无非乡思亲情、风土民俗1

00:00 / -

饮食无非乡思亲情、风土民俗2

00:00 / -

饮食无非乡思亲情、风土民俗3

00:00 / -

饮食无非乡思亲情、风土民俗4

00:00 / -贵州出版集团贵州人民出版社系列

《食遇——贵阳小吃竹枝词杂咏纪事》

周之江,男,上世纪七十年代生人,中文专业,曾在媒体工作十八年,现供职贵阳孔学堂文化传播中心。少时即习字刻章,皆不足道。嗜读书,喜爬格子——严格说是敲键盘。曾与人合著出版《贵州古村寨》,个人著有《小吃纪事》《大时代的小注脚》《食遇》等。

本期领读者:周之江 贵阳孔学堂文化传播中心副主任、美食专栏作家

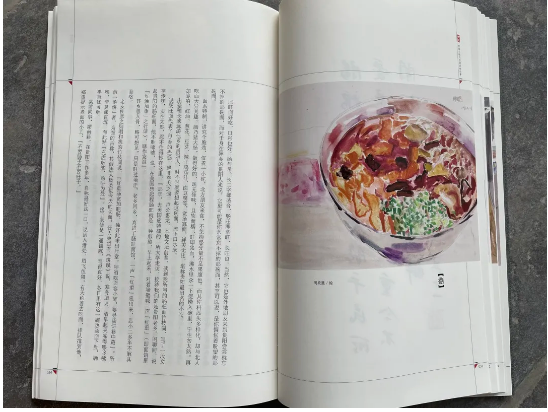

无论白天黑夜,遍及街头巷尾的小吃店或小吃摊点,是许多人了解贵阳这座城市的风土人情较为直观的窗口。在贵阳,夏日炎炎,新鲜小南瓜、棒豆、莲花白煮成的一锅素瓜豆,简简单单,清新可口;风雪夜里,袖手等待一碗冒着腾腾热气的羊肉粉,温暖无比;还有豆腐圆子、豆沙窝、油饼、米豆腐、青岩卤猪脚、丝娃娃、肠旺面、碗饵糕、冰粉……这些独具特色的贵阳小吃,氤氲着烟火气,抚慰凡人心。

贵阳有个人叫周之江。他说他要写一本关于贵阳小吃的美食书。

吃,不只是吃食物本事,更多是吃人物,吃地方,吃时节,吃氛围,吃心情。

一个人的境界、格局,从他吃什么怎么吃,可以看出一半,另一半,看他怎么评述己与人的吃什么怎么吃。

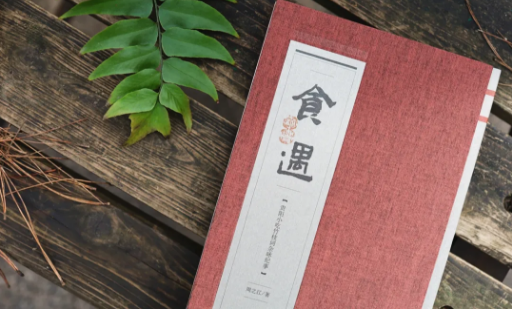

《食遇——贵阳小吃竹枝词杂咏纪事》是一本关于贵阳小吃的散文集,作者系美食专栏作家周之江。其以小吃纪事特有的方式来反映贵阳的人文、地理、风俗、人情,让读者在字里行间感受到“吃”在贵阳文化中的趣味,通过“吃”了解贵阳的人、事、物。

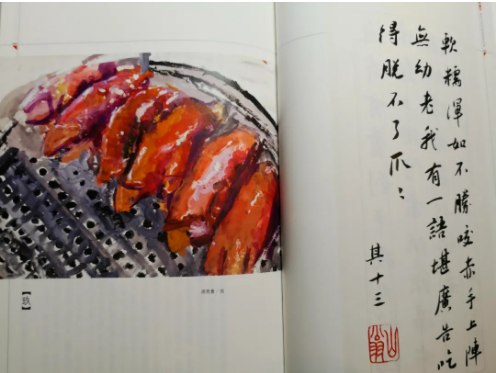

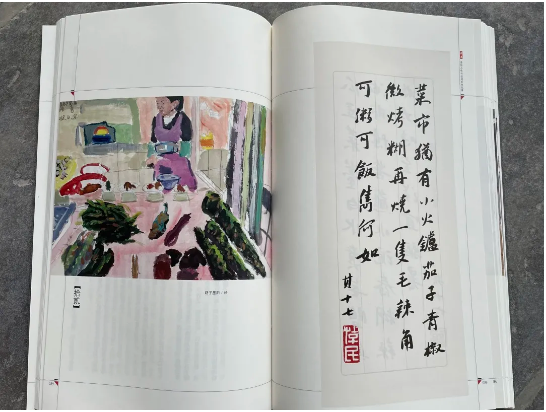

该书文章共25篇,每一篇文章介绍一种特色小吃,读者既能从中品味“贵阳的味道”,又可感受“贵阳的记忆”。书中每种小吃都配有一首诗词,形象生动、朗朗上口。更可心之处在于,书中还配有极具童趣的水彩画,可使读者直观地感受这些小吃以及图画带来的趣味。

一个城市的小吃,是否发达,取决于不少经济与社会因素,比如有无富庶多元的市民社会,有无融汇交通的外来文化,以及食不厌精的饮食风习等等。贵阳,从1970年代物质匮乏,到21世纪食欲横流,牛肉粉、豆腐果、丝娃娃、碗饵糕、破酥包……周之江是伴着这座城市的小吃成长起来的,现在,他以这样一本书,致敬这座城市的投喂,也决定了《食遇》的本土性。

从四海同嗜的汤圆、月饼,到西南独沽一味的折耳根,小吃背后折射的,不仅是人类对世间滋味的挖掘与追寻,更是一方水土对食俗风味的塑形与细刻。《食遇》是周之江写下的“贵州字”,但同样也是写给中华乃至人类食文化的情书。他还真对得起那些寒夜里觅过的食,春风中尝过的味,童年与青年时代动过的食指,流过的口水。

周之江说:“一代人有一代人的传统,一代人有一代人的记忆,每个人所以为的传统,都不一样……写这组文章,多少有这么一个意思,即消除关于小吃乃至于文化的狭隘见解,盖饮食跟人的流动和交融息息相关,于是乎也就不断演变创新,越发地丰富多彩。”这是很有见地的看法,《食遇》也就是记录这种流动、交融生发的丰富多彩的短视频系列。

看写食的书,骗得了别人,骗不了自己,口中是否生津,心里有无回味,掩卷立见。

美食于人来说,总是偏狭的。

只有对自己口中悬河上的那条舌头报以最无保留的信任,才能有底气蔑视他人口中的万千美味。偏执狂们对美美与共毫无兴趣,心中的世界以口舌之感划分了地图疆域——能吃到一起的归为自己人,不能吃到一起的则非我族类其心必异。私域界定分明的城池里,各有各的记忆,各有各的欣喜。

今天,与周之江一起聊聊:饮食无非乡思亲情、风土民俗

(本文部分图文转载自“孔学堂”、“贵州人民出版社”,如有侵权,请联系删除。)