辽宁省图书馆馆藏宋刻本《韵补》:最早的古音韵学著作

辽宁省图书馆收藏的《韵补》这本五册著作既有历史价值,又有学术价值。作为保留较为完整、有关古音韵学最早的刻本,《韵补》始刻于南宋,后几经辗转流入清宫。编著者吴棫虽然仕途坎坷,但他却潜心钻研,最终成为赫赫有名的古音韵学名家。

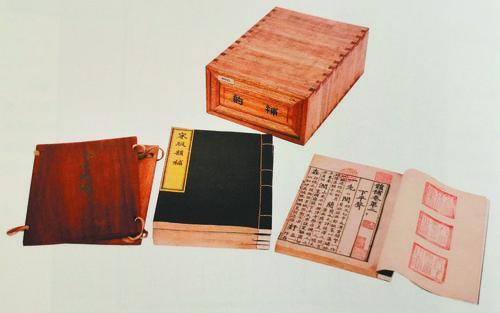

辽宁省图书馆馆藏宋朝刻本《韵补》(来源:辽宁省图书馆)

辽宁省图书馆馆藏宋朝刻本《韵补》(来源:辽宁省图书馆)

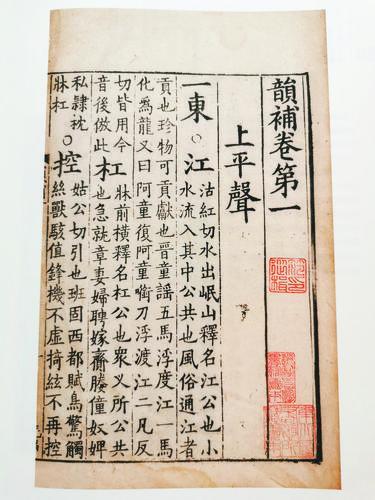

《韵补》内页(来源:辽宁省图书馆)

《韵补》内页(来源:辽宁省图书馆)

一、受到宋朝以后历代名家的关注

辽宁省图书馆珍藏了五册古籍《韵补》。作为中国较早研究古音韵的著作,《韵补》所引材料非常丰富,结合了《诗经》《易经》《楚辞》及其他50余种著作的韵语材料,对于古今读音不同的字,用"反切"的方法标注出古音,并对该字进行注释,然后将这些古音放在唐宋时期通行的206个韵部之下。这部古书不仅具有十分重要的历史价值,还具有同样重要的学术价值。

说其历史价值重要,是因为这套《韵补》刻本始于宋朝,距今已经有900余年,作为南宋刻本,其本身就是无价之宝。《韵补》经多位藏书人之手,后来进入清宫,藏入"天禄琳琅"阁。

清朝皇帝溥仪以赏赐的名义将古书运出宫外。伪满时期,包括《韵补》在内的一批"天禄琳琅"藏书被运送到长春,在此后长达十余年的时间里,《韵补》几经辗转,最终被辽宁省图书馆收藏。"辽宁省图书馆所收藏古籍数量和质量在全国居前,也和清末这段历史有关系。"辽宁省图书馆古籍文献中心主任刘冰说。

就学术价值而言,这套《韵补》开创了中国历史上古音韵学研究的先河。换句话说,古音韵学研究的第一本著作是宋朝吴棫编著的这本《韵补》。不仅如此,吴棫关于古音韵学研究的著作还有多部,但能完整保留至今的,也仅剩这套《韵补》。

也正因为如此,宋代之后,包括朱熹、杨慎、顾炎武等不同历史时期的理学家、古音韵学家和语言学家都十分关注《韵补》,并从不同角度给予了评价。"对研究古音韵学的学者来说,《韵补》是必须要关注的一本书。"中国音韵学研究会理事,长春师范大学文学院副院长、教授汪银峰说。

《韵补》在后世有很多的版本,如元刻本、清影印元抄本、清抄本等,《四库全书》中也抄录了这套《韵补》。辽宁省图书馆珍藏的这套《韵补》是最早的刻本。

之所以确定这套《韵补》为南宋初年浙江嘉兴刻本,最重要的依据就是这套书中刻有毛昌、周彦、洪新等一些著名刻工的名字。"刻工之所以将自己的名字刻在书籍上,一方面是他们领薪水的依据,另一方面也是管理方对刻工追责的依据。"刘冰说,这些人是南宋著名的刻工。

《韵补》的编著者吴棫,生于北宋,字才老,建安(今福建建瓯)人。在书中,吴棫自称"武夷人",正基于此。

二、编著者因为得罪秦桧而遭贬谪

《宋史》中没有吴棫的专门记载,有关他的事迹分散在不同的历史文献中。

20多岁成为进士后,吴棫一直没有求官,后来他与当时的名门孟仲厚的妹妹成亲。南宋绍兴十二年(1142年),吴棫被任命为太常丞,主要负责宗庙祭祀礼仪等具体事务。

与吴棫同时期的宋人徐蒇在其著作《诗补音序》中,曾简要评价过吴棫:"长鬣丰颊,危冠大带,进止闲暇。中和温厚之气,睟然见于色;仁义道德之旨,蔼然形于言。"这几句话描述出吴棫的模样:长着长胡须,他并不是一个严肃的人,具有君子的温厚与和蔼。同时,书中还讲了吴棫另外一件事,因为冒犯了宰相秦桧而被贬谪。这件事也被南宋著名史学家王明清记录在《挥麈录》中。

根据《宋史》记载,南宋绍兴十二年(1142年),南宋与金议和后,"金主许归梓宫及皇太后""谴孟仲厚为迎护梓宫礼仪使"。因为当时吴棫既是孟仲厚的妹夫,同时也是朝廷中负责宗庙祭祀礼仪的官员,因此,他也参与到了迎接梓宫和皇太后的这件国家大事中。

《宋史》这句"金主许归梓宫及皇太后"虽然简单,但却与代表着北宋灭亡的"靖康之变"事件有着紧密关联。北宋徽、钦二帝被金国掳走后的第八个年头,即南宋绍兴五年(1135年),宋徽宗死于五国城(现黑龙江省依兰县城西北部)。"金主许归梓宫",说的就是金国皇帝允许归还宋徽宗的棺椁和皇太后。

在这件重大事情中,吴棫和当时的南宋宰相秦桧发生了争执。秦桧认为,因为涉及迎接皇太后,南宋皇帝迎接时要身着吉服,作为礼仪官员的吴棫对此却不同意,他认为皇帝应该先穿凶服迎接梓宫。此事不久,吴棫被罢免。

南宋绍兴十四年(1144年),秦桧大兴文字狱,排除异己,大批朝臣因言获罪。作为妹夫的吴棫为孟仲厚代笔上书辞谢,因为在言论中被认为有讽刺的言语,于是受到牵连,第二年,吴棫被贬谪至泉州。

虽然吴棫在仕途上坎坎坷坷,但他饱读诗书,博学好思,在远离官场后潜心学问,相继编著了《书稗传》《韵补》等书籍。

三、古人为汉字注音想尽了办法

"我们现在很多人对古音韵学感到陌生,但在中国漫长的历史上,研究古音韵学的学者众多。"汪银峰说,中国的传统语言学一般包括文字学、训诂学、音韵学、校勘学等,其中,音韵学又包括了古音学、今音学、北音学等分支。

古音学中的"古音"一般指上古音,从历史时间上进行界定,"上古音"是指周、秦、两汉时代的汉语语音系统。宋朝人吴棫编著的《韵补》就是一部运用《诗经》《楚辞》等上古时期的韵语材料来考察古韵的古音韵学著作。

"按照时间轴线进行梳理,你会发现,汉字注音方式是不断发生变化的。"汪银峰表示,我们现在使用的汉字拼音方案始于1958年,这一年,随着《汉字拼音方案》正式公布,拉丁字母式的拼音开始全面推行,但实际上,在1958年之前,中国汉字的注音方式并非如此。

追根溯源,古人最早学习汉字采用的是"直音"这种标注读音的方式。所谓的"直音",简单来说,就是用一个同音汉字为另外一个汉字标注读音。但是,"直音"这种方式存在弊端,那就是标注其他汉字的这个同音字如果读者也不认识,就造成了阅读障碍。这种情况下,汉代出现了一种名叫"反切"的读音标注方式。

反切的基本规则是用两个汉字相拼给一个字注音,取上字声母,取下字韵母和声调。比如说"冬"字,在反切中标注的是"都宗切"。也就是说,"冬"字的读音,取"都"的声母,取"宗"的韵母和声调,这样由"都"和"宗"两个汉字相拼,就可以知道"冬"字的读音了。

始于汉代的"反切法"作为主流读音标注方式,一直延续了1000多年。明清时期,随着西方传教士来到中国,他们也带来了拉丁字母,一些传教士用拉丁字母给中国汉字注音,这种方式启发了中国人。

1918年,当时的北洋政府根据西方传教士的这种注音方式,正式发布"注音字母"。当时这种"注音字母"既不是现在常见的拉丁字母式的,也不是单纯的符号式的,而是从汉字的偏旁部首中取24个声母和15个韵母用来标注汉字读音。1930年,"注音字母"更名为"注音符号"。

中华人民共和国成立后,为了便于群众快速识字,于1958年颁布了《汉字拼音方案》,也就是我们现在所使用的汉字拼音标注方式,而之前的"直音法""反切法""注音符号法"等,渐渐淡出人们的记忆。

来源:辽宁日报