首届稻浪乡村艺术节在世界第一高桥下举行

由贵州省妇联指导,黔西南州妇联主办的桥见乡土家国——少年儿童“诵经典·绘家乡·爱祖国”迎国庆活动9月29日在黔西南州贞丰县花江村启动,即日起到11月底,开展8场古诗词吟诵活动。

古榕树下阅读、贵州首本青少年原创乡土杂志书发布、稻田童歌会.....村里的孩子是这场活动的主角。

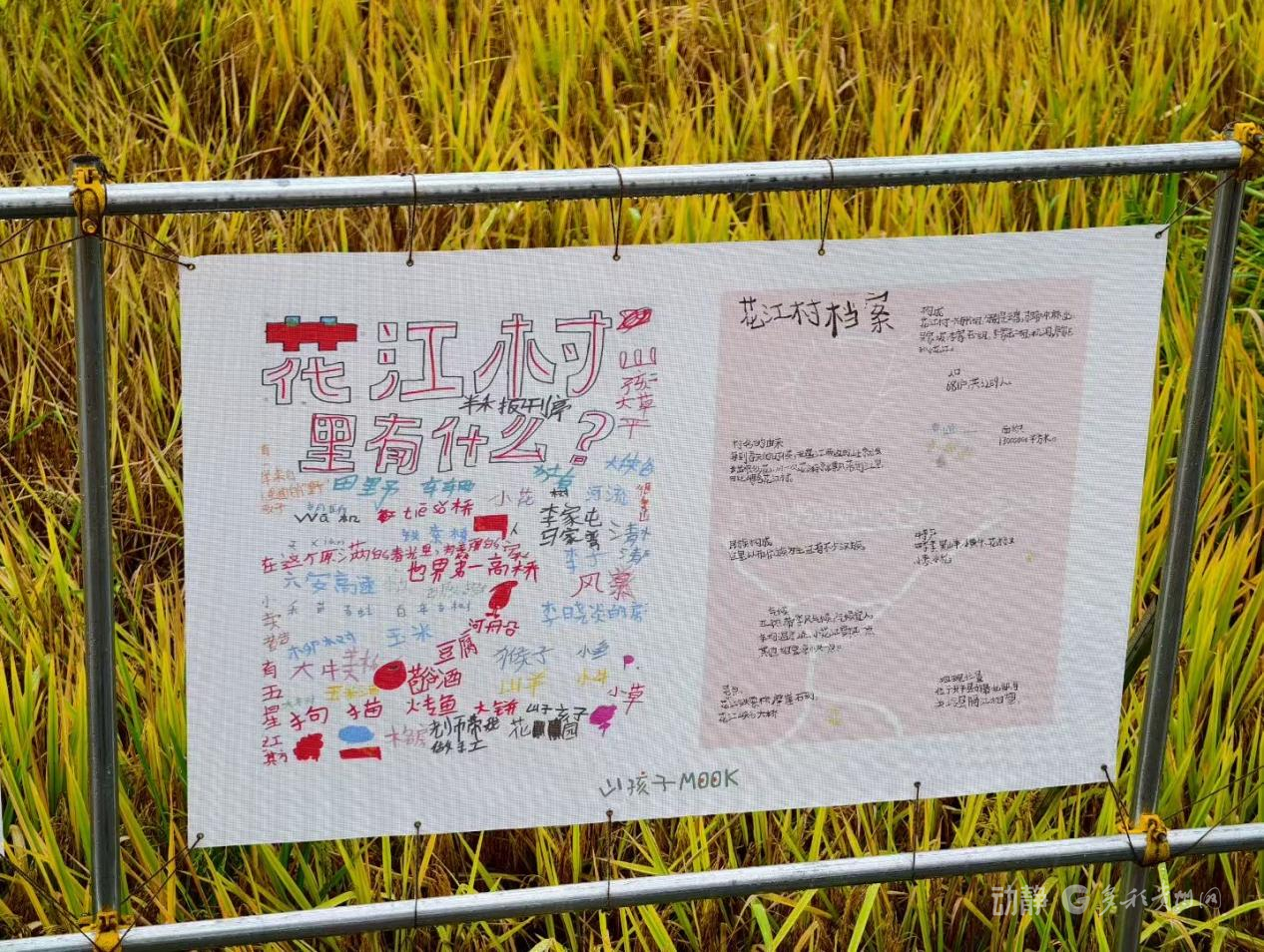

艺术节上,《山孩子》的原创杂志Mook吸引了许多人驻足。这本刊物从撰稿、插画到排版,全部由花江村的孩子们完成。

《山孩子》编辑部小主编冉进卫说:“我们去了世界第一高桥、铁索桥、李晓炎故居等等。我们把这些内容编成了书,这是我第一次编书,这趟行程跑了很多地方,让我对自己的家乡也有了更深了解。”

另一位小主编汪政怡说:“没想到自己写的文字可以以书本的形式呈现,不仅学到了很多历史知识,也是我的一次宝贵的经历。”

音乐会的“观众席”是田埂上的草垛,孩子们晃着脚丫,眯眼打着拍子。来自贵州师范大学的学者感叹:“在城市听演唱会要买上千元的票,而这里的舞台是整片山谷。”

贞丰一小学生王雪锟说:“我们唱了大山里的家、大山的小孩,因为有光等等歌曲,我以前都是在舞台上表演,今天是在我们自己的村子里表演,超级快乐,希望以后大家都能来村子看看。”

一座世界级的高桥,见证了中国的工程奇迹;而桥下这片生机勃勃的稻田,则讲述着一个关于文化自信和乡村振兴的温暖故事。

今年,在省妇联、广东惠州市、贞丰县有关部门支持下,饱饱盒子团队在花江村李家屯建设了半禾共作耕读社,为当地孩子提供阅读空间、开展陪伴服务。运营团队还通过在当地建农耕博物馆、开展田间影像展等,总结展示乡土文化。

半禾共作耕读社创始人陈晓龙说:“我们想让孩子知道,他们的观察和表达同样有价值。用孩子的视角去讲述自己的村庄,也许会更生动、更有趣。”

这里的艺术不是高高在上的展览,而是如稻子一般从土地生长出来。游客杨帆说:“以前觉得乡村是落后的,现在发现,只要有创意,稻田也能变成美术馆。”

高桥架起通途,文化留住乡愁。稻浪翻滚间,文化的种子已经扎根,乡村振兴的新希望正在这里慢慢生长。当孩子们开始用文字记录家乡,当艺术家愿意为一片稻田驻足,这片土地就真正活起来了。

贵阳孔学堂文化传播中心副主任周之江说:“大桥离这个村子直线距离就几公里,一个是最现代化的高桥,一个是有山、有水、有稻田、有淳朴乡民的小小村落。特别是村子里还有一个小小的图书馆,这两者之间有一种奇妙的对照,我觉得也许真的在很短的时间之内,这个小村子它将会被世界看见。”