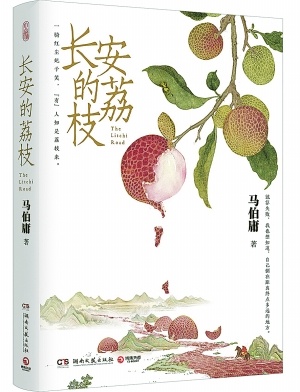

FM90.0悦读 | 《长安的荔枝》:以微观人事折射大唐宏观社会

“长安回望绣成堆,山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”唐代诗人杜牧的这首名作,将“荔枝”和“杨贵妃”绑定在一起。众所周知,鲜荔枝“一日色变,两日香变,三日味变”,而岭南距长安五千余里,山水迢迢,单人快马也要奔波十天半月。如何在短短三日的保鲜赏味期内,将荔枝送抵长安城呢?对于这个看似不可能完成的任务,不论官修正史还是稗官野史,都鲜有记载。但凡历史不明的地方,便为文学创作提供了创作的空间。作家马伯庸以善于发现大历史中的小细节、书写历史褶皱中的隐秘故事而闻名,他便以此“不可能完成的任务”为切入口,推出了最新历史题材小说《长安的荔枝》。

故事以“杨贵妃诞辰在即,需在诞日之前从岭南运来新鲜荔枝”这一事件开篇。该事件的设定,也有历史依据。晚唐时候有一个叫袁郊的人,在所撰的《甘泽谣》一文中讲了个相关的故事:“天宝十四载六月一日,贵妃诞辰,驾幸骊山,命小部音声,奏乐长生殿。进新曲,未有名。会南海献荔枝,因名《荔枝香》。”马伯庸遍查资料,觉得在所有的唐代荔枝史料中,这是杨贵妃与荔枝之间最具画面感的一条,于是采用了这一历史细节。

在小说中,接下这一艰难任务的,是唐玄宗天宝年间的小吏李善德。李善德是历史上真实存在的人物,见诸敦煌写经卷子的末尾名录里,职务是“司农寺上林署令李善德”。不过,历史上的李善德生活在武则天时代,马伯庸觉得此人的官位职能、名字风格都符合“想象的真实”,于是将他移植到了唐玄宗时代。

人物与事件两个设定齐全后,作者写出了小说的第一句话:“当那个消息传到上林署时,李善德正在外头看房。”由此展开了以微观人事折射大唐宏观社会的历程。

“长安漂”李善德,一个从九品下的小官,正准备去南城边的归义坊买个经济适用房安家。但几十年的积蓄只够首付,还需要找招福寺的典座借贷,本金美其名曰“香积钱”,利息叫“福报”。在买房的现场,他意外接到了上司的酒宴邀请,名义上是有“肥差”相托。没想到酒宴本是鸿门宴,为的是哄骗他接下采买运输鲜荔枝的任务,此事被各个衙门视为“催命符”。被人拿捏的李善德气得直拍桌子,想辞职却又不敢。一个苦哈哈的为了一家老小辛苦奋斗、为了前途在职场拼命做业绩、为了公平正义奔走相告的“房奴”“打工人”形象,就这样活灵活现地出现在我们面前。

李善德不得已接下了项目。他一路颠簸进入广州城,拜见岭南经略使,差点被直接拿下。不过他还是想办法弄到了通行符牒和资助,锁定了当地最好的果园,研究具体转运路线和保鲜方法。

关于岭南荔枝道的路线,作者以鲍防《杂感》和清代吴应逵《岭南荔枝谱》里提供的路线为参考,综合卫星地图研判而成。至于小说中提及的诸多保鲜方式,皆取自从宋代到清代的各种记载,如瓮装蜡封,隔水隔冰,竹箨固藏,截枝入土,小株移植等。

待万事俱备就差官府支持了,李善德又摸索出了用最短时间把项目讲清楚的报告模式:分为五项,首先讲清楚鲜荔枝转运的难度,然后讲岭南到长安一路的路况,再讲荔枝保鲜的新方法,接着是转运路线上接力的方法,最后是争取政策和资金支持。

一个看起来不可能实现的项目,就被唐朝的一个小吏用项目管理的方式逐步拆解推进,最终如期完成。故事简直就是一个惊险刺激的项目管理手记,整部作品沿袭马伯庸写作一贯以来的时空紧张感,不仅让读者看到了小人物的生存之道,也感受到了事在人为的热血奋斗。

陕西师范大学历史文化学院教授于赓哲评价这本书:“马伯庸把他对历史的熟稔与现实关怀结合在一起,使得文笔能直击人的内心。写的是古人,却经常让我们看到自己。这部《长安的荔枝》就是如此。”