余的贵州札记丨一位落难的大师——王阳明的贵州缘(上,有声版)

2023年,《余的贵州札记》专栏继续推出新玩法。贵州学者余未人自写自录,用文字和音频立体呈现她对文化的思考。

王阳明(1472~1529)浙江余姚人。阳明为号,王守仁是姓名。他是中国明代哲学家,心学大师。王阳明1507年来黔。当年黔地,乃蛮荒之地。王阳明先生惠临,是贵州、贵阳文化史上的一件大事,如果贵州历史上没有王阳明,会是何状?我想,那犹如一条莽莽长龙未能点睛。

想用数千字来描述一个伟人起伏跌宕的人生,又不宜将五百年前的文言文直引于文中,要通俗易懂,颇有些难度。知其难而我行我素,会不会有些率性任意?几经犹豫,还是“但行前路无问西东”,铅刀一割吧。

(一)

王阳明幼年生活在江南鱼米乡,衣食无忧,一个聪慧少年,自有喜好。他爱下棋。父亲是状元,理念与之水火不容——下棋是歧路,误了读书求学。父亲终于恼怒了,将棋子一把掷下河去。

面对自己心爱的棋子瞬间沉没,少年的王阳明如何应对?他无奈,只有回屋。一粒奇异的种子,此时在他心里萌发。他研磨提笔,将瞬间意念落于笔端:“象棋终日乐悠悠,苦被严亲一旦丢,兵卒堕河皆不救,将军溺水一齐休。马行千里随波去,象入三川逐浪流。炮响一声天地震,忽然惊起卧龙愁。”一个孩童,有如此丰富、辽远、诡异的想象和思辨力,当年就异质初露了。

如何求知?多读硬背与善思求真,其实并非泾渭分明的两条路,常常是你中有我我中有你,需求知者几番几复深思熟虑,作出艰难的抉择。

12岁那年,他向塾师发问:什么是第一等事?答曰:唯有读书登第耳。这也是历朝历代的主流观念,阳关大道。面对塾师的回答,王阳明眼前隐隐闪现的,却是另一条崎岖之路。他沉思后蹦出了一个幼童似乎无法企及的思想语言:读书学圣贤才是第一等事。

这种思想的色泽和风霜,难觅其二!细寻捋根,这是他幼时从爷爷那里承袭而来的。爷爷读书万卷,都贯穿了一种学人要成为君子、圣贤的理念。成年人对孩童的种种想法也许不以为意,付之一笑。但王阳明12岁的这一叩问,回音轰鸣,奠定了他一生学问和思想的基础。

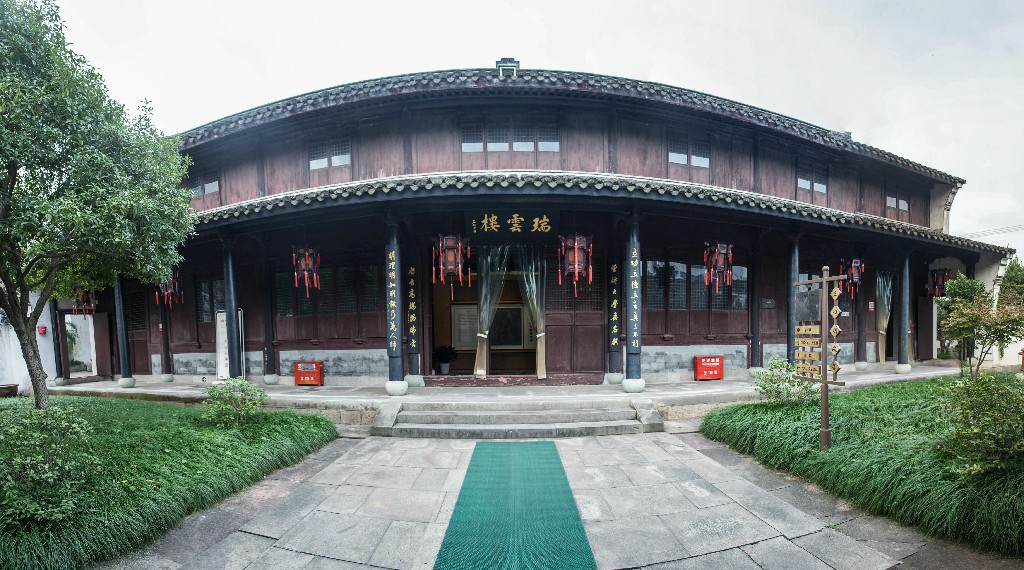

王阳明的出生地瑞云楼 黄震摄影

王阳明的出生地瑞云楼 黄震摄影

人在世间,偶尔会有奇遇。王阳明与几位小友在北京街头行走,一位先生追着要给他看相。先生说:当你的胡子长及衣领时,你就入了圣境;胡子长至心窝,你就结圣胎了;长及肚脐时,你就圣果圆满了。先生犹如神明,直戳王阳明当年的梦想。

格物致知是儒家的重要思想理念——穷究事物的道理,就能掌握知识。王阳明读遍宋代著名理学家朱熹的著作,思考他的“一草一木皆具至理”的学说。这时,善思求真的执念冒出来了。他想,事情真如朱文公所说,一草一木皆有深刻的道理吗?为了实践朱熹的“格物致知”,有一次他下决心弄通竹子的道理,每天从早到晚默默地面对竹子,追根究底,深思竹子有何深沉的道理。就这样,他“格”了七天七夜的竹子。其结果是,王阳明病倒了,却毫无发现,竹子还是竹子,还是青枝绿叶在风中摇曳。

从此,王阳明对“格物”学说动摇了,疑惑了。他后来也还多次“格”物,想从具体事物中穷究其中所蕴藏的万物之理,执迷于事物的各种象征关系。他不离不弃,做了许多无用之功,其中的理,也许子虚乌有。这种求真求实求理之心,是真正令人肃然的学问之径,这也是对求知者灵魂的拷问。这就是中国哲学史上著名的“守仁格竹”。可古今中外,又有多少人能够踏上此径而不再次误入歧途?

黄震 摄影

黄震 摄影

举子业是当年读书人的必由之路,须背诵朱子注解的“四书”,再习作八股文。

王阳明这时巧妙地用上了朱子的“格物说”,来“格”科考之业,找到了科考的规律,21岁那年,在乡试中一举成功,中了举人。

他在科举考试中也曾一波三折,但最后还是考上进士并做了兵部主事。关于兵学,他曾经认真研究过,他不是著书立说,而是要“行事”,强调实践;读书人没有机会带兵,他用了果核,列阵为游戏。他中举后在工部观政期间,就用带兵之法来组织民工,让他们摆“八阵图”……

作为一名学者,研究成果有大有小,研究的过程各有千秋。各种感受皆在过程中,过程特别精彩纷呈。忽略了过程,学问的吸引力就大大减弱了。过程不论对学术、对人生,只要悉心体量,皆有空间,皆有乐趣,其乐无穷,是珍宝也。

(二)

1506年11月祸从天降,王阳明被宦官刘瑾投入了锦衣卫的监狱。在狱中,他挨了疼痛钻心的四十大板。这一切,给不出服人的理由,这就是人性的残酷暴戾。

日子轮回到第二年,刘瑾把53人列为“奸党”张榜公布,并押解到天安门前金水桥示众,其中就有王阳明。在最孤独无助、失去自由时,人的差异,能得以最充分的显露。

在险恶之境,有诗心诗意的人,灵魂不会寂寞。王阳明写下了《狱中诗十四首》抒发胸臆,他的心境在诗意中升华。“滔滔眼前事,逝者去相踵。崖穷犹可陟,水深犹可泳……”诗中没有倾诉受刑后肉体难耐之痛,而是呈现了一种打不垮、摧不倒的辽阔宏远境界。

他在狱中读了《易经》。他体会到,哀莫大于心死,要尊严地活下来,只有靠自己的“心之力”来应对苦难。这是他在狱中最深切的体验,心学也是他能够经受万般磨难的原动力。

之后,刘瑾要急于处置狱中的文官,以震慑天下人。王阳明此时被抛掷出来。他被发配到贵州省修文龙场驿做“驿臣”,相当于今邮政所所长。

遥远漫长的行程中,他生病、养病,走走停停,饱受精神和肉体的痛苦折磨,跋山涉水,到达破损不堪的小驿站龙场驿。

王阳明是被贬谪的小官,他虽管理驿站,也不能住在驿站里。何处栖身?他先在草棘丛中搭一个草庵。何以慰心?唯有诗文。他写下了《初至龙场无所止结草庵居之》。

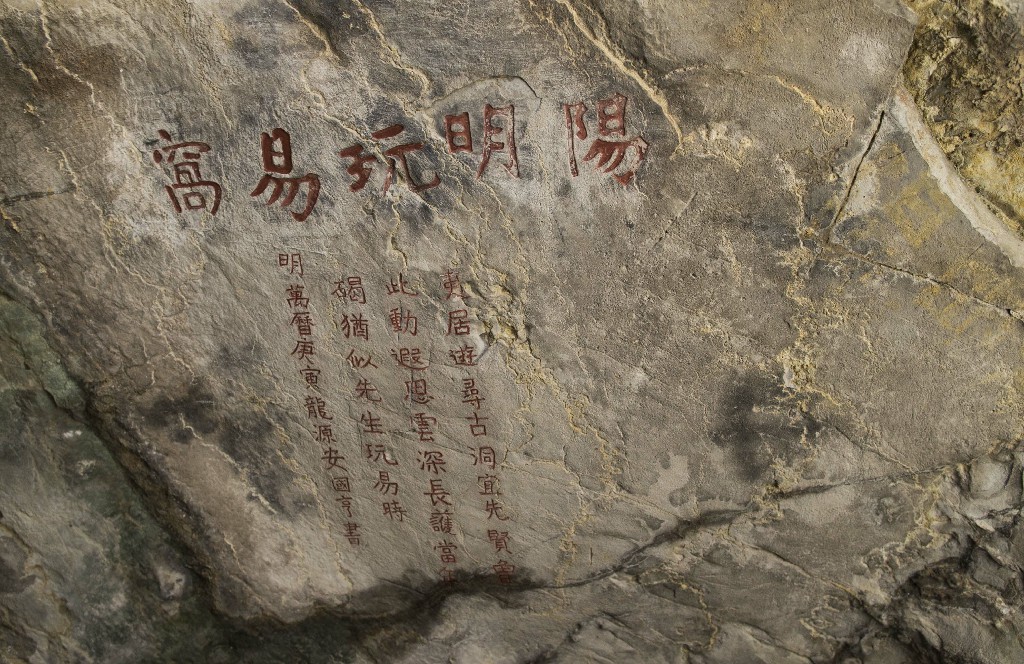

附近有一处偏岩洞,王阳明在这里见日出日落,观草木枯荣,更要谋求最基本的生存。他依然以《易经》为伴,还有谁能在如此境况下把玩求索易经之义理呢?他不仅读《易经》,还写下《玩易窝记》,虽只三百余字,却是传世名篇。这种心态,让人特别艳羡!此地后来被命名为“玩易窝”。

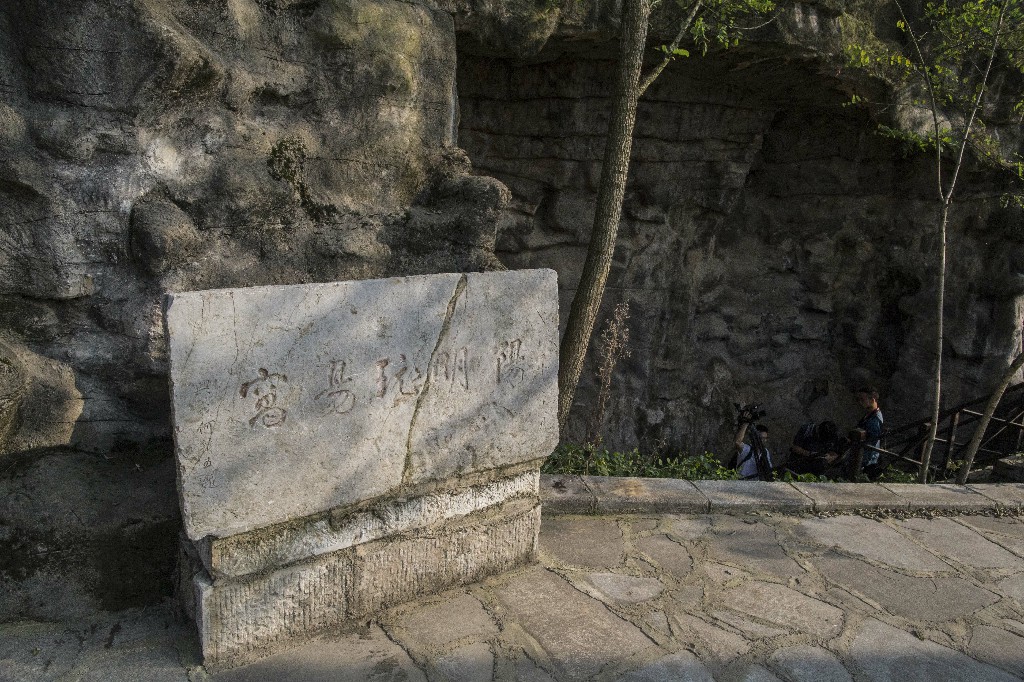

王阳明悟道之地玩易窝 黄震 摄影

王阳明悟道之地玩易窝 黄震 摄影

他在这里钻草窝,觅洞穴,寻找立锥之地。最后,他在离驿站三里远的龙岗山上找到一个东洞,将它命名为“阳明小洞天”,入住其间,过上了穴居的日子。他以一方较平整的大石块做床,一个小穴洞作为灶,还将这事又写了三首诗。以这种玩索的心态去面对人世悲情,克服千难万险,非常人所能具有。

玩易窝石壁上的石刻 黄震摄影

玩易窝石壁上的石刻 黄震摄影

富庶的江南鱼米乡,与崇山峻岭中千疮百孔的龙场驿,有天壤之别。随行而来的两名童子原是他的侍从,可童子无从适应此番苦辛,王阳明只有反主为仆,亲自为童子烧饭煮水。这是世人不可能放下的身价。在他的心境中,能够助人于危难,就是最高美德,他以一颗平常心,就做了。只有王阳明强大的心力,才能支撑这一切。

一路风尘,盘缠将尽,首要大事,是如何活下去。他环顾这方天地,山石之中,只是南山有一片片荒土,得一锄一镢地开垦出来。他又习得当地山民的刀耕火种,用习文练武之手,亲种了几亩谷物,秋收时,不仅解决了自食,还略有余粮周济贫穷孤寡。他尤其欣慰的是,与自己共聚于山林的鸟雀也有了吃食,也不会受饿散去了。王阳明在这里,让我想到唐代著有《长短经》的赵蕤,这也是诗圣李白最崇敬的人,一伸手,鸟儿就能飞过来,停到他的手臂上。这种怜悯生灵万物的博大情怀,身体力行的人生态度,也是王阳明知行合一的人生哲学的最初实践。

到贵州做事,须与众多的少数民族相处,语言不通,习俗不同,能否得到各民族民众的接纳,是汉族人需要迈过的一个坎儿。

无论对方身份高低,王阳明的处世风格都是以诚待人并一以贯之。他的付出,收获了回报。少数民族百姓对他尤其热情,帮助他在龙岗山上盖起了几间茅屋,他又在房前屋后种上了竹子、花卉、草药。他将这里取名为“何陋轩”。这里,就是后来大名鼎鼎的“龙岗书院”的院址。他在书院近旁又建了一个竹林环绕的“君子亭”。人处逆境,生活情趣尤为可贵,它让每一个艰难的日子都怡悦可盼,趣味萌生,渐渐地,组成了支撑精神世界的一根栋梁。

在石旮旯里都会生根发芽枝繁叶茂,真良种也。