五四青年节特别策划:青春筑梦燃炬火 建功西部正当时

编丨者丨按

青年者,国之魂也。在五四青年节到来之际,我们将目光投向一群以青春为笔、以理想为墨,在西部广袤大地上书写壮丽篇章的年轻人。他们是奔赴西部基层的大学生志愿服务西部计划志愿者,是扎根三尺讲台的贵州师范大学研究生支教团成员,更是新时代中国青年大学生昂扬向上、奋发有为的缩影。他们用行动诠释了“到祖国需要的地方去”的誓言,在乡村振兴、教育帮扶的画卷上挥洒汗水,在建功西部的淬炼中拔节成长,将个人理想与建功西部的时代召唤紧密相连,成为新时代中国青年大学生的闪耀标杆。

今日之贵师大青年,既是时代的答卷人,亦是未来的开卷者。愿我们的报道能成为一束火把,照亮更多青年奔赴热土的初心,让我们共同聆听:那些关于理想、责任与热爱的青春宣言,如何汇成新时代的澎湃回响。也愿更多青年以他们为榜样,带着“清澈的爱”奔赴西部,让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花!

萤火筑梦: 支教团照亮成长星图

“我初中时,性格内向又胆小,但是知道学习的机会来之不易,所以一直拼命努力,但也常常在角落里暗自迷茫。”站在宣讲会的舞台上,王成巧的声音温柔却充满力量。台下的听众们不禁被她的话语吸引,仿佛一同走进了那段充满故事的岁月。

2016年,在金沙县源村中学的校园里,王成巧开启了她的初中生活。那时的她,渴望融入集体,却又因内心的自卑而怯于迈出脚步。开学第一天的自我介绍环节,这个腼腆的女孩就在讲台上陷入了沉默,就在她满心彷徨时,贵州师范大学研究生支教团(以下简称“研支团”)的到来,如同一束光照进了她的世界。

王成巧在研支团老师的鼓励下,参加了学生会和广播站的工作。工作中,她逐渐接触了这群充满热情的新老师,渐渐打开了心扉。“我记得在那年三八妇女节当天,支教老师为女生们精心准备了保温杯、暖宝宝贴等实用礼物,还策划了趣味横生的互动游戏。”王成巧回忆着,那天春日的暖阳透过教室的窗户洒在嬉笑的女孩们身上时,那些饱含心意的细节如同三月和风,无声地融化了王成巧心中久积的坚冰。

在支教老师的帮助下,王成巧通过“微爱助学”项目获得学业资助。数次家访中,研支团的老师们不仅帮助她完善申请材料,更用真诚叩开了她的心扉。然而,求学之路总有坎坷,一次月考失利让敏感的她陷入自我怀疑。深夜写下的求助信被轻轻放在教师办公桌上,第二天清晨就等来了温柔的回应。“老师唤我名字时眼里的光,让我知道有人在为我点亮前路。”时隔多年,她仍清晰记得那个被治愈的课间。

王成巧在研支团的关怀下变得自信自强,如今已考入贵州师范大学,还成为了贵师大星火宣讲团的一员。2022年,贵州师范大学礼堂的聚光灯下,已是大学生的王成巧正讲述着自己的故事。褪去青涩的她,自信地站在舞台上,用最朴实的语言传递着教育的温度。从躲在教室角落的沉默少女,到站在大礼堂生动讲述支教故事的宣传者,这场蜕变背后,是无数个被暖宝宝焐热的寒冬清晨,是办公桌上往来书信积累的勇气,更是教育薪火代代相传的生动注脚。当她说出:“我想成为像他们那样播撒星光的人”时,我们忽然懂得:所谓教育传承,正是用生命温暖生命的接力。

携手种春:十六年的坚守与应答

当得知王成巧考入贵州师范大学时,第8届研支团成员李腊梅的眼眶微微湿润。十五年前黔东南支教点那斑驳的课桌、寒冬里冻得通红却仍高举的手、晨读时的琅琅书声,此刻都在记忆中鲜活起来。“对我来说,王成巧的身份从‘学生’转变为了‘校友’,看着我的学生从小孩成长为大学生,不得不感慨教育本就是生命影响生命的过程,自己真心实意地付出,能够给予别人挣扎向上的力量,着实令人高兴。”研支团播下的种子,成长为了向阳而生的力量。李腊梅向记者展示着手机里她们的合影,我们从中窥见的不止是她们的故事,更是这支队伍十六年来扎根山乡、接力奉献的生动写照。

自2009年响应团中央号召组建研究生支教团以来,我校已累计派遣16批174名志愿者奔赴志愿教育一线。研支团志愿者们带着“用一年不长的时间,做一件终生难忘的事”的信念,先后在麻江、从江、金沙等地,用青春与责任奔赴这场教育的薪火相传,他们既承担着基础课程教学,又通过“第二课堂”“心理辅导”“乡村少年宫”等项目,为山区孩子打开了一扇扇看向世界的窗口。

我校团委副书记尹瑶在提到研支团工作时动情地说:“研支团采取‘志愿+接力’的方式,既推动了教育帮扶和社会服务、提升了支教地区的教育水平与文化素质,也为祖国培育了一批知国情、讲奉献、高素质的复合型青年人才。”

薪火永续:支教团的青春接力

“我们可能只是孩子们人生中的‘一瞬间’,但研支团十六年来接续奋斗的故事,证明了教育是一场温暖的‘双向奔赴’。”第26届研支团团长杨爽的话语中,藏着支教事业最动人的内核。王成巧就是从仰望支教老师的背影,到站在同样的讲台上传递希望,她的蜕变印证了“薪火相传”的力量,此刻,支教的接力故事形成了完美“闭环”。王成巧坦言:“研支团是一束照亮我成长之路的光,让我接收到爱并渴望传递爱。”这种从受助者到助人者的角色转换,正是教育最深刻的回响——当一粒种子生根发芽,终将长成庇荫他人的大树。

研支团“平凡而不凡的担当”,在代际接力中愈发厚重。当第26届研支团成员离开支教地,将备课笔记与谈心经验传递给下一届时,“传递的不仅是讲台上的粉笔,更是一份责任、一种信念。”杨爽如是说。第27届研支团成员接过了“接力棒”,并带着新的思考启程。这种传承不是简单的“复制粘贴”,而是每一代研支团都会结合时代需求的创新与深化。正如第27届研支团团长张东旭所言:“支教不能仅着眼于当下知识传授,更要为学生的长远发展助力。”

今天,乡村振兴的号角愈发嘹亮,研支团的使命也愈发清晰。当他们带着大学四年所学走上乡村学校的讲台,当他们努力考取“女童保护”讲师证,为乡村孩子普及性教育知识……这些细微的坚持,如同在编织一张大大的网,托起无数乡村孩子的未来。而这张网的每一根丝线,都凝聚着青年对时代的回应——以教育阻断贫困的代际传递,以奉献浇筑民族复兴的根基。

从李腊梅到王成巧,一代代与“建功西部”同向而行的支教青年,用青春接力诠释着时代担当。未来,会有无数个“王成巧”在西部基层褪去怯懦,在乡村振兴的浪潮中淬炼为中坚力量;无数个“李腊梅”将接过接力棒,以粉笔为犁,在偏远山区的黑板上书写“建功西部”的新篇章。研支团从第1届扎根西部的坚守,到第27届赋能乡村的创新,他们以青春为笔,共同勾勒出“到祖国需要的地方去”的传承图谱——支教志愿服务不是终点,而是青年与西部双向奔赴、共谱新章的起点。

站在建功西部的历史新节点,乡村振兴的时代征程呼唤更多青年投身这场温暖的接力:让教育帮扶的火种在西部山区永不熄灭,让青年建功西部的脚步永远向前。当青春理想与西部发展同频共振,每一个奔赴西部的身影,都将成为新时代“功成必定有我”的生动注脚。

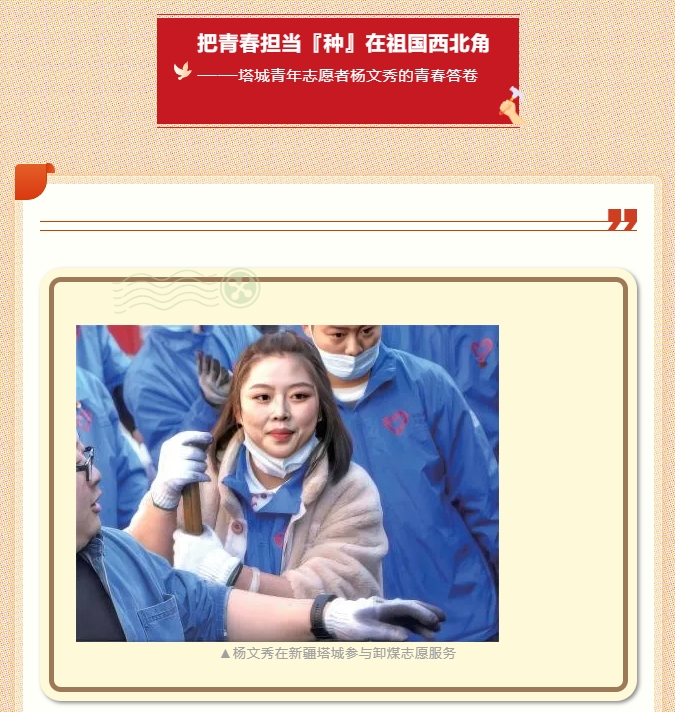

人物名片 杨文秀,女,贵州福泉人,中国共产党党员,贵州师范大学传媒学院播音与主持艺术专业2021届毕业生。2021年参加大学生志愿服务西部计划,服务于新疆维吾尔自治区塔城市,现工作于新疆塔城地区沙湾市。曾荣获塔城地区第十一届青年五四奖章。

在青春抉择的十字路口,有人走向繁华,有人选择远方。杨文秀则以行动作答——作为大学生志愿服务西部计划的志愿者,她从黔中山城到西北边陲,跨越3600公里山河,扎根新疆塔城基层一线。这位“00”后姑娘正以青春赴约,在祖国西北角书写着新时代青年的青春答卷。

向西,向需而行——选择西部

“与其空想人生,不如做点有意义的事。”杨文秀笑着说,选择西部,是一次机缘巧合。毕业后,当大多数同学都选择了工作或继续深造,杨文秀还在为将来要成为一个怎样的人、做一份怎样的工作而发愁,就在这时,她被宣传栏上的一句“到西部去,到基层去,到祖国最需要的地方去”的标语击中了心扉。这句承载着时代召唤的口号,让她在迷茫中找到了人生坐标——个人选择应当与国家需要同频共振。

“这种触动源自对西部人才紧缺现状的认知,更源于乡村振兴战略背景下,我们贵师大青年应有的担当。”杨文秀说。我校西部计划负责教师丁家铭在接受采访时说:“当代青年生逢盛世,既肩负历史使命,也拥有广阔舞台。”当代青年的“黄金时代”恰恰在于将个人成长嵌入国家发展坐标。杨文秀的选择印证了这种时代逻辑——当她把职业规划地图转向广袤西部时,既是对“国之大者”的主动回应,也是在基层沃土中寻找青春真谛的自觉行动。

向下,使命坚守——留在西部

留在西部,更是一种使命的坚守。经过在新疆的志愿服务,杨文秀已经深深地爱上了这片土地,留在新疆,是她续写奉献的第一选择。

初到塔城,2小时的时差为杨文秀带来了前所未有的体验。当内地夜幕早已降临,这座西北边城仍在夕阳余晖中舒展身姿,晚上11点才渐暗的天色让她在朋友圈笑称“承包了祖国最后一缕阳光”。从最初的新奇到迅速融入,这位贵州姑娘在时光流转中逐渐读懂边疆的独特韵律,也悄然埋下了与这片土地共生共长的种子。

在志愿服务期间,杨文秀主要负责外宣工作。工作中,她不满足于传统宣传模式,而是积极思考如何让共青团的宣传工作更具活力。她大胆创新,创建了抖音账号、策划了“团团小剧场”,用幽默诙谐的视频,宣传安全生产、政策知识,用青年话语传递时代强音。

真正让杨文秀与塔城产生深度羁绊的,是那些令人难忘的“被需要”时刻。在特殊教育学校卸煤的志愿服务中,与志愿者伙伴们卸下10吨煤炭的场景至今历历在目——飞扬的煤灰虽然模糊了彼此的面容,却在相视而笑中淬炼出最纯粹的情谊。此后,她常去这所学校陪孩子们做游戏、画画,孩子们闪烁着期待的眼神,用小手环住她脖颈带来丝丝暖意,让她真真切切体会到,自己的付出正在生出意义,自己正在“被需要”。这种双向奔赴的情感联结,让杨文秀“临时志愿者”的身份开始向“终身建设者”悄然转变。

与其说某个瞬间决定留下,不如说是千万个“被需要”的时刻堆叠出的必然选择。如今的她,褪去了初来时的懵懂,在基层磨砺中生长出了更坚韧的力量。

向前,步履铿锵——青年担当

当被问及西部青年的精神图谱,杨文秀用三个关键词、三句话回答道:“‘接续奋斗’的传承血脉仍在边疆跃动,‘自找苦吃’的成长密码正在黄土地生根发芽,‘使命共担’的团结基因已融入天山雪水。”

当被问及青年学子应如何更好地规划人生发展时,杨文秀勉励道:“人生是单程票,希望大家能不为盛名而来,不为低谷而去,永远有忠于内心选择的勇气。”这番勉励恰与学校西部计划人才培养实践形成呼应:通过构建“AI+ 志愿服务”新型模式,重点推进大数据技术在西部计划中的深度应用,突破传统“人力输送”的时空局限;依托“香樟青年”公众号平台,实现政策解读、岗位匹配的精准化服务,用科技创新重塑青年成长路径。

站在新的历史节点,五四精神正以更丰富的内涵焕发着勃勃生机。当青春与建功西部的使命同频共振,当理想与家国情怀深度交融,新时代青年必将在祖国最需要的地方,书写属于这一代人的壮丽史诗。当贵师大青年将“小我”融入国家“大我”,在基层实践中锤炼本领,在服务人民中坚定信仰,便是对百年五四精神谱系最生动的传承,希望每颗青春的赤子之心都能在时代坐标中找到发光的位置。

初夏的银杏叶影里,时光信箱静静伫立。读完了“西部计划”的动人故事,我们将滚烫的期许折进纸船,封存此刻的心跳与锋芒。十五年后,当这封信穿越晨昏抵达掌心时,请确认那些沸腾过的理想,依然在血脉里奔涌如初……

董文丹(文学院学科教学<语文>专业2024级研究生):十五年后,我期待成为兼具智性光芒与人文温度的女性学者。希望彼时的我,既能拥有独立的视野,也能拥有理性的态度,坚定地走在自己的学术之路上;希望彼时的我,能够为自己感到高兴,高兴自己无论面对多少艰难险阻,都从未放弃,勇敢地追逐梦想,让青春在逐梦的道路上绽放出最耀眼的光芒。

唐小惠(教育学院小学教育专业2024级研究生):我期望十五年后的自己能走出这样一条路:既以专业学识助力乡村教育焕发生机,又以教育热情培育乡村未来的希望。面对未来教育的变革,我会努力把握“变”与“不变”的尺度,既要积极接纳新技术,研究新趋势,也要夯实教学基本功。愿未来十五年,我能在教育领域辛勤耕耘,在乡村教育这片土地上播撒知识的种子,用汗水与坚持书写教育篇章,见证乡村教育走向繁荣。

符开鑫(生命科学学院学科教学<生物>专业2024级研究生):我想对十五年后的自己说——愿我以热爱为舟、理性为帆,驶向未知远方。首先,我会明确梦想方向,寻找真正的热爱;其次,制定并执行可行计划,课程学习、实践活动等都是梦想基石。面对成绩起伏、竞赛失利等挫折,不要气馁,从中汲取经验、反思不足再前行;同时,要保持好奇心和学习热情,世界在不断变化,持续学习才能让梦想生根发芽,开花结果。

冯瑞(文学院比较文学专业2024级研究生):我希望十五年后的自己能够永远站在“泥土”中做学问。学术若脱离基层的温度,便是无根的浮萍。愿我可以将“问题”变成“行动”,逢山开路,遇水架桥,既成为自己热爱的领域的“匠人”,也做他人路上的“提灯者”。

王毅炜(传媒学院播音与主持艺术专业2021级本科生):未来十五年,注定是人工智能技术磅礴发展的十五年。我们在享受科技馈赠的同时,也如同七十年前初次面对计算机时那般,再度泛起被替代的危机担忧。会不会有一天,人工智能将完全取代了我们呢?我想,新质生产力的革新是必然,但如果想要完全取代,短期内恐怕还是难以做到。所以,未来我们要努力适应世界的变化,尝试该用知识去改变世界,而非让公式化的标准答案限制住我们的人生。

金俊伟(机械与电气工程学院机械设计制造及其自动化专业 2021 级本科生):十五年后, 我希望能抵达这样的高 度——既以专业能力成为行业脊梁,又以家国情怀孕育栋梁之材。那些实验室里的不眠长夜、技术攻关时的殚精竭虑、突破瓶颈时的欣喜若狂,终将淬炼成生命长卷中最璀璨的篇章,见证着一个机械人将“不可能”雕刻成“可能”的传奇。

李星月(经济与管理学院经济学专业 2021 级本科生):我认为,未来十五年,最重要的是增强面对挫折的勇气,并保持一定的韧性。我希望自己能成为教育公平的共建者,深耕教育领域,延续研支团的接力精神,做好高校志愿者和企业公益项目的链接。我想对自己说——允许自己带着问题前行,不要怕浪费时间,也不要怕失败,只需要朝着目标前进,你所付出的,终会在未来的某一天回馈你。

易磊(历史与政治学院思想政治教育专业 2022 级本科生):当十五年后的阳光照亮这封穿越时空的信笺,愿每个奋斗的足印都在岁月长河中闪耀如星。那些在实验室里凝视过的晨昏,在乡野间播撒过的希望,在书页间淬炼过的思想……终将化作漫山遍野的映山红。愿我们始终记得此刻伏案疾书的心跳,记得青春最珍贵的模样——永远热泪盈眶,永远向阳生长。

(本报记者 严安娜 黄彬鑫 程祥彤 王娇 孙晓芳 徐满香)