【巾帼科技之星】个人展播-黔东南篇丨科技创新 巾帼风采

展巾帼风采,聚科技力量

攀科技高峰,绽魅力芳华

贵州省妇女联合会&贵州广播电视台教育事业部

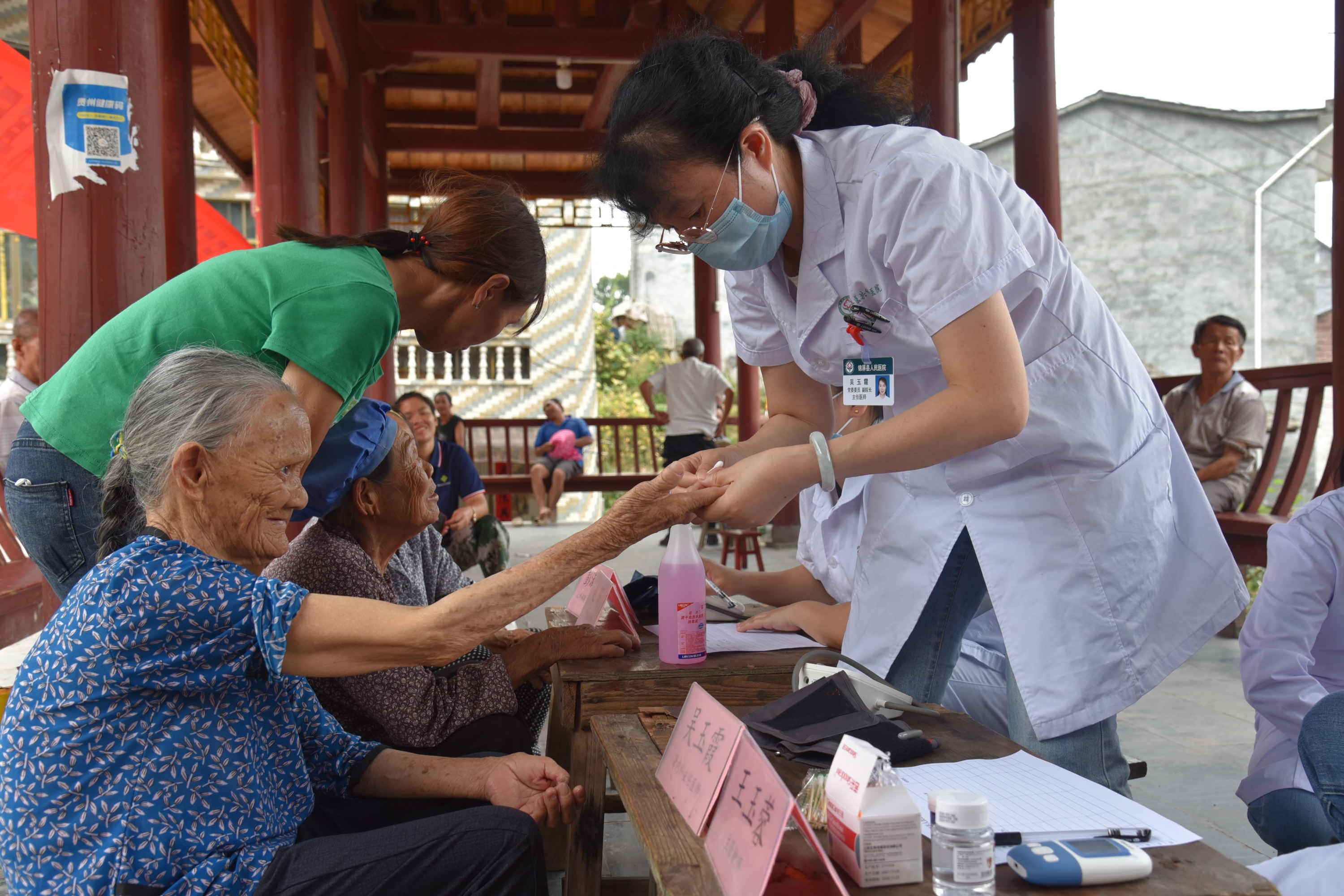

吴玉霞

锦屏县人民医院

吴玉霞,中共党员,主任医师,从事临床工作近30年,作为黔东南州人民医院风湿免疫科学科带头人、主持本学科的医疗、教学、科研工作,具有丰富的临床工作经验和抢救本专业危急重症及诊治疑难杂症的能力,擅长运用中西医结合的方法治疗。

近5年以来,紧跟国际前沿,在黔东南州率先运用生物制剂联合免疫抑制剂治疗重型狼疮、难治性肾病综合征,利妥昔单抗注射液治疗膜性肾病,率先开展激素联合免疫抑制剂治疗免疫性血小板减少性紫癜,率先开展“唇腺活检术"诊断干燥综合征,率先开展JAK抑制剂(小分子靶向药物)、生物制剂(阿达木单抗注射液、阿巴西普)治疗类风湿关节炎、强直性脊柱炎,率先开展小剂量激素联合免疫抑制剂联合肠道益生菌灌注治疗血管炎等临床先进技术,2021年诊断疑难危重罕见病lgG4、SAPHO综合征、皮肌炎并间质性肺炎(MDA5型)。多项技术填补了黔东南州本专业的空白,并取得了良好的临床疗效及社会效益。

五年内重要科技成果:

1、黔东南地区痛风病流行特征及最佳治疗方案研究(2017.07一2019.07);

2、阿达木单抗注射液联合甲氨蝶呤治疗类风湿关节炎临床研究;

3、黔东南民族地区痛风流行特征及最佳治疗方案的研究,于2019年第一作者身份发表于《世界最新医学》。

肖亮亮

贵州妩阳红食品有限公司

肖亮亮,侗族,现任贵州妩阳红食品有限公司总经理。公司主营产品红酸汤、糟辣椒、泡椒等酸食系列调味品和酱腌菜。她带领公司先后获得贵州省工会“创业之星”“镇远县诚信示范店”、黔东南州“巾帼创业就业示范基地”“贵州省科技型种子企业”“黔东南州农业产业化经营重点龙头企业”“黔东南州2020年脱贫攻坚优秀帮扶企业”2021年黔东南州“先进民营企业”、2023年镇远县“推进农业现代化先进企业”等多项荣誉称号,并先后当选为贵州省人大代表、贵州省妇代会代表。

肖亮亮带领团队先后与西南大学、贵州大学、凯里学院等高校和科研院所建立“产学研”合作关系,开展“镇远地方辣椒材料优选及产业化开发”“苗侗风味酸辣椒护色护脆工艺及红酸汤油水分离控制技术研究”等贵州省科技课题研究,不断改进产品质量。在《西南大学学报》发表论文《酸辣椒的护绿工艺及腌制液配方优化的研究》,在《食品与发酵科技》杂志发表论文《青辣椒护色保脆方法及腌制工艺优化》,申请专利7项。

在国家大力实施乡村振兴的大背景下,在镇远县推动“佛黔协作共建现代农业产业园·酸食生产基地”建设下,肖亮亮抓住机遇整合资源,通过提升机械化、智能化水平,提高红酸汤、糟辣椒等主要单品的产能,2023年订单带动涌溪乡、蕉溪镇、金堡镇、报京乡1000余户农户种植辣椒5000余亩,辐射带动周边辣椒种植10000余亩,通过加工解决临时就业110人。

五年内重要科技成果:

1、“镇远地方辣椒材料优选及产业化开发”课题研究,以镇远地方辣椒为材料,改进了红酸汤加工工艺,使红酸汤的品质更纯,市场更好,年生产量达500吨,年产值达380万元;

2、“苗侗风味酸辣椒护色护脆工艺及红酸汤油水分离控制技术研究”课题,建设完成苗伺风味酸辣椒生产线1条,技改完成红酸汤生产线1条,形成年加工酸辣椒500吨、红酸汤1000吨现代化加工龙头企业。

王政梅

剑河县教育和科技局

王政梅,现任剑河县科技服务中心主任,她把科技创新真正落实到产业发展上,统筹推进产学研用协同发展,大胆探索科技创新改革试点和其他工作同步推进。

在她主持工作的九年期间,剑河县的科技进步贡献率从之前的60.8%提升至72.3%,累计争取到科技项目资金9443.43万元;争取到449名专业技术人才成为科技特派员服务剑河,组织打造科技示范点63个,推广新技术、新品种155个,专利申请401件,授权 191件,培训本土人才16118人次;建成众创空间1个、星创天地12个,科普基地1个,农业科技示范园区1个,国家级科技小院2个,科技创新平台77个;认定高新技术企业4家、高新技术产业产值达10.61亿元;开展科普宣传活动100余,发放宣传资料6.1万余份:帮助部分企业获得农产品出口许可销售额达6000万余元。

2015至2018年,剑河县连续四年获得中国地震局和贵州省地震局授予县(市、区)防震减灾工作先进单位,王政梅也获得了“全国防震减灾工作先进个人”的荣誉称号;2020年至今,通过贵州改革试点平台将《剑河县积极探索科技特派员“三体系”赋能乡村振兴》创新经验在全省推广,“产学研用、产教融合”工作因成效突出列入州级改革试点,两项工作均获省科技厅、省教育厅、州科技局肯定性批示;2023年,她组织开展的贵州省“科技文化卫生服务团”乡村服务活动被科技部表彰为“全国科技活动周及重大示范活动表现优异参与单位”;她带领团队制作的“大美科技特派团”微视频,是全省唯一获得“全国优秀作品”这一荣誉的作品。

五年内重要科技成果:

1、2020年至今,“产学研用、产教融合”工作因成效突出列入州级改革试点,两项工作均获省科技厅、省教育厅、州科技局肯定性批示;

2、组织打造科技示范点63个,推广新技术、新品种155个,专利申请401件,授权 191件,培训本土人才16118人次;

毛鹃

贵州省雷山县毛克翕茶业有限公司

毛鹃,贵州省雷山县毛克翕茶业有限公司董事长、非遗银球茶第三代传人。多年来致力于茶业产业的科学技术普及及科技成果推广转化。目前,公司共获得专利40项,其中发明专利1项,实用新型14项,外观专利25项。公司注册资金1600万元,固定资产2680万元,加工厂房3336平方米,固定职工38人,其中高级职称6人,中级职称10人,季节临时工80-150人,年加工生产茶叶能力达200吨。与600多户茶农签订茶青收购协议,带动周边3000多户发展茶叶种植。2023年,累计完成产值3000万元,销售额达2108.73万元。

2021年实施雷山银球茶提香提升技术改良课题。通过技术的研究和新的检测技术的应用,所生产的雷山银球茶有机茶生产过程中严格控制有毒物质的介入和使用有污染的水源,每年可减少污染物180吨以上;2022年实施绿茶加工杀青技术提升研发课题,通过探索引进高科技滚筒式连续杀青设备,完善投产后实现绿茶年产量达25吨,年产值达2435.68万元,销售收入达2004.66万元,带动农民增收720万元;2023年实施绿茶加工降低破碎率关键技术研究与应用,投入项目资金165万元,主要致力于绿茶加工减少破碎率关键技术研发,该项目正在申报专利。

在她的领导下,该公司积极实施“公司+党支部+合作社+农户”经营模式,围绕农业产业化发展,形成“风险共担、利益共享”经济共同体,与方祥乡、望丰乡等地茶农签订了茶叶收购协议,同时与丹江镇、西江镇小龙村等11个茶叶加工厂签订了毛茶收购协议书。

五年内重要科技成果:

1、雷山银球茶提香提升技术改良;

2、绿茶加工杀青技术提升研发;

3、绿茶加工降低破碎率关键技术研究与应用。

骆晨燕

凯里市第十三中学

骆晨燕,现为凯里市第十三中学化学教师,在担任凯里学院化学与材料工程学院实验员助理期间,她与团队一直致力于科学技术的研发与推广工作,先后参与多项国家级、贵州省教育厅、省科技厅研发课题。

做为第六轮凯里市“示范课”的主讲教师,她积极参与凯里市师资培训中心组织的活动,增强校本及市级课题研究的实效性。在本校理化生组带头上公开课、做研究、写论文、报课题,推进了课题组教研组内教师科研水平的提高。

她在凯里市教研室组织的实验技能竞赛与优质课比赛中多次获奖,并且在2022年获得黔东南州“优质课(教学技能大赛)”一等奖;2022年下半年贵州省教科院组织的“中小学优质课评选”活动中获得二等奖;2023年获得黔东南州第21届青少年科技创新大赛“二等奖”;2023年论文获得贵州省基础教育学会“优秀教科研成果”一等奖;2023年研究课题荣获黔东南州“教育科学研究”优秀成果三等奖。

五年内重要科技成果:

1、参与国家自然科学基金资助项目“新型二氧化钛掺杂介孔材料的固相合成及缺陷浓度与光催化活性的关联”(21061006);

2、参加校企研究合作项目“无硒电解锰节能降耗关键技术及其工业化研究”的研究,并获得国家发明专利(专利号:ZL 20111 0417621.6),已投产使用生产金额高达7亿元以上;

3、2023年获得黔东南州第21届青少年科技新大赛“二等奖”。

王翔

凯里学院

王翔,中共党员,凯里学院科研处副处长、科技园管委会常务副主任并兼任民族医药研发中心副主任、民族药工程中心主任及产教融合办公室副主任,贵州省妇女联合会第十一届执行委员会委员。

领衔凯里学院中药材专班班长、教授博士服务团副团长两个专班工作,带领团队走入田间地头开展科技服务200余次,帮助药农、果农、菜农在种植、管护及加工储存等关键技术领域的服务工作。

在工作期间,完成了5项国家中医药管理局中药资源普查子项目并通过省级验收;以第一作者及通讯作者身份发表SCI收录学术论文9篇。授权外观专利2件,发明专利2件(通讯作者,排名2),专著1部(独著),参编1部(第二主编)。指导学生参加学科竞赛获校级一等奖1项、二等奖2项,优秀奖2项。带领团队青年教师考上博士4人,1人毕业,3人在读,硕士1人已毕业;指导本科生考上研究生9人。

获黔东南州第三批“州管专家”(2016年、2022年续聘),2018年、2019年、2021年分别获得凯里学院科研先进个人称号。

五年内重要科技成果:

1、名医经方在苗医中的应用著作,978-7-5744-1005-3,2023.12吉林科学技术出版社,个人独著;

2、《一种1.3.5-取代基-4-吡唑酰胺类衍生物及其制备方法》发明专利,CN110698462A,2020,第一完成人。

周曦曦

黔东南州民族医药研究所

周曦曦,黔东南州民族医药研究所副主任药师,组织全院申报获得并实施各类科研项目23项,其中国家级项目2项、省及项目3项,市厅级项目18项,组织结题项目9项;主持厅局级科研项目2项;参与国家科技部国家重点研发计划“中医药现代化”重点专项2项;参与省部级科研项目2项,厅局级科研项目8项;参与并完成《贵州省中药材民族药材质量标准》民族药材质量标准研究项目3项;发表研究论文5篇;参与《侗族医药文化及侗族药物》专著的编撰。

在制剂工作方面,她参与临床协定处方制剂加工、处方复核、原药材鉴定等,年平均参与完成80余次院内中药民族药协定方制剂的生产。

她长期担任本科、大专实习生、基层中医馆人员的中药学实习带教工作,培养本科、大专毕业生10余名。

五年内重要科技成果:

1、药Nend ghuab xok(黄姜花)质量标准研究(项目编号:QZYY2015-090,项目来源:贵州省中医药管理局中医药、民族医药科学技术专项研究);

2、苗药夜寒苏根茎化学成分定性研究,中国民族医药杂志(2017年第6期),第一作者,国家级期刊。

谢白杨

黔东南民族职业技术学院

谢白杨,中共党员,黔东南民族职业技术学院副教授,主要从事少数民族民间艺术及文创传承板块研究工作。参与教育部职业院校艺术设计类工艺美术品设计专业教学标准制定,贵州省技术能手称号,技师等级。主持参与省级以上课题10余项,发表论文10余篇,专利20余项。

在科研过程中,敢于挑战传统观念,勇于探索未知领域。用实际行动贯彻落实“苗绣·贵银"非遗产业工匠的人才培养,推动课程建设、文化传承创新、平台建设和“双师带徒"工作;参与教育部职业院校艺术设计类工艺美术品设计专业教学标准制定;参与国家职业教育专业教学资源库项目1项;承办了四届贵州省职业院校苗绣·贵银技能大赛,提出的非遗数字化传承新理论、新方法,为民族文化传承领域的研究提供了新的思路和方向。

作品《远山的呼唤》入选由中国美术家协会举办2021中国(厦门)漆画展(国家级美术展览)被评为入会资格作品并被厦门市美术馆收藏;设计作品“侗语"入展文旅部2019年中国设计大展及公共专题展,2020年北京国际设计周;作品《归去来兮·漆语系列》获得贵州省教育厅举办的第二届贵州省师生文化创意大赛教师组一等奖;2023年“银听盛饰琉光溢彩"全国大学生美的教育艺术实践工作坊一等奖;2023年锦绣计划2023年锦绣计划·贵州省妇女特色手工产业创新创业大赛优秀作品奖。

五年内重要科技成果:

1、2021年主持贵州省社科联理论创新课题《双高建设背景下非遗工艺融入劳动教育实践研究》;将传统非遗课程,辐射到全院的公共选修课程开设进行实践案例进行研究;

2、2022年主要参与贵州省科技计划项目《银饰标准化设计与应用》;主要负责在银饰产品标准化生产领域应用,提出的非遗数字化传承新理论、新方法,为漆包银技术的研究提供了新的思路和方向;