【领读者】闻好“好好聊天”:仪式与仪式感(上)

书籍点亮生活

让《领读者》带我们到达最远的地方

像一艘船,如一匹马

穿越时空,跨越山河

读书,读人,读世界

多一度听见,多一度温暖

【好好聊天】

【领读者】闻好“好好聊天”:仪式与仪式感(上)-1

00:00 / -

【领读者】闻好“好好聊天”:仪式与仪式感(上)-2

00:00 / -

【领读者】闻好“好好聊天”:仪式与仪式感(上)-3

00:00 / -

【领读者】闻好“好好聊天”:仪式与仪式感(上)-4

00:00 / -

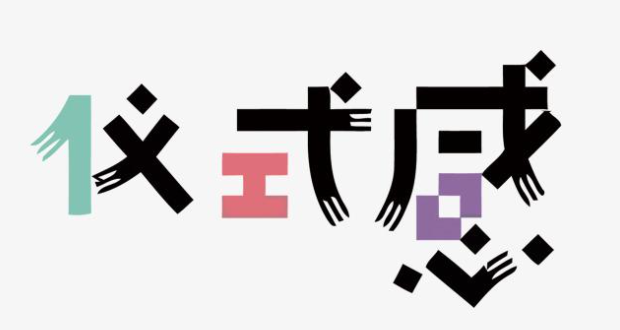

本期话题:仪式与仪式感

有人认为,仪式感是生活的推力。

吃披萨,要拍照发朋友圈,配文“周末的第一顿午餐”;刷鞋时,心里想着“刷了鞋柜里最脏的鞋”;上完一堂沉闷的插花课,在日记本写下“了解到一种以前从未接触过的手艺”。

吃披萨、刷鞋和上插花课,单独拿出来都是一件微不足道的事,加上前缀定义后,隔着屏幕都能感受到兴奋和快乐满满的仪式感。

仪式感,是一种让我们感受到自己正活着的方式。我们也因此沉迷其中,无法自拔。

南方:仪式感是生活中的惊叹号。

闻好:看以往,仪式感是为了告别;看未来,仪式感是让人乐观。

龚德全:仪式是情感的唤醒、价值的重申,关键在动人心。

本期聊天者:龚德全 中山大学民俗学博士、贵州民族大学教授

仪式感,是这届年轻人的兴奋剂。

一方面,他们事事讲究快快快,连在手扶梯上也要大步奔跑;另一方面,他们又太看重“闲适”,即便截止日期迫在眉睫,也要慢悠悠点上一炉香薰,再进入工作状态。

他们管这种“多余的”行为,叫仪式感。

汽水,要倒进杯子喝;

看完电影,上豆瓣打分,点“已看”;

每年必买日历,不为看日期,只为每日一撕;

学习前,先制定“每背完100页就送自己小礼物”的奖励机制;

写字前,将笔记本翻到全新的一页,即使前一页只写了几个字;

追剧时,狂吃剧里出现的食物,比如薯片就是《爱情公寓》的绝配;

在平常事前冠上序列词,如“今秋捡到的第一片落叶”“2020年最后一次看星星”。

千万种仪式感,承载着年轻人脆弱又倔强的内心——明知生活的底色是黑白,偏要泼上突兀的颜料,强行制造乐趣。

有人认为,仪式感是让某一刻与其他时刻不同,于是每天与过去郑重告别上百次。

有网友说,她每晚睡前都会朝着空气大喊:“今天结束啦!”神奇的是,烦恼随着这声大喊烟消云散。

“就像电影片场的打板器,‘咔’一声,今日的戏份杀青了、明天又是一场新戏。”

中国青年报一项调查显示,近80%的调查对象认为生活中的仪式感很重要,还有近50%的调查对象认为当前社会的仪式感偏弱。

在年轻人的观念里,仪式感等同于“好好活着”。我们,已离不开仪式感。

当我们自我怀疑时,仪式感这个小家伙就会跳到耳边,重复低语——

“我今天精神十足,我可以的。”

“我上次汇报前喝了一瓶可乐,今天也喝了,所以一定会同样顺利。”

“我昨晚只吃了沙拉,今天一定更瘦、更美了。”

“击个掌,把好运都给你!”

“收到,我一定可以的!”

仪式感是一个催眠师,让我们对它深信不疑并被“操控”。

“早上醒来,我必须先喝一杯黑咖啡,不然感觉这一天还没开始。”我的一个朋友,必须喝了咖啡才能精神奕奕地投入工作,反之则一整天都昏昏欲睡。

其实,提神的是“喝咖啡”,而不是那一杯咖啡吧。

借助仪式感,我们增强自身认同感、明确存在价值,坚信“每一件事都能做好”。即便只是美好幻象,也是一种积极的存在吧。

每次对自己说完“昨晚我睡了8个小时,精神超足的”,写稿的速度就会快好几倍。

如果生活是一地鸡毛,那么仪式感的作用,就是将其中一片染成与众不同的红色。

尽管鸡毛依然是鸡毛、烦恼也不会因此消失。但多年后,我们偶然想起那抹突兀的红色,会自嘲:“嘿,那天我是有多无聊,给鸡毛上色!”说罢,捧腹大笑。

这一片红色的鸡毛,就是仪式感。它是记忆的书签,承载某个时刻的回忆、体验和情感,让你想起那天阳光照在身上的灼热感。

【好好聊天】和你聊:仪式与仪式感。

(本文部分图文转载自“新周刊”,如有侵权,请联系删除。)