揭秘招果洞遗址!四万年前“贵州人”家里竟然有……

4万年前的古人类是如何生活的?他们的“家”有何特点?最近获得2020年度“全国十大考古新发现”的贵安新区招果洞遗址,将揭开重重迷雾。记者跟随贵州省文物考古研究所副所长、招果洞遗址考古领队张兴龙,来到招果洞遗址一探究竟。

招果洞遗址外

招果洞遗址外

理想的栖息之所

走进贵安新区高峰镇岩孔村,穿过潺潺的麻线河,从庄稼地一旁的蜿蜒小路上坡,伴随着路边人家的几声狗吠,在一片青翠的山林间找到了招果洞。

“洞口面朝平坝和河流,周围动植物种群数量应该是比较丰富的。居住在这里的古人类既可以狩猎鹿类、野猪这些哺乳动物,又可以利用水生的鱼类、蚌类等动物来维持生存。”站在视野宽阔的洞前,贵州省文物考古研究所副所长、招果洞遗址考古领队张兴龙笑称,招果洞的先民们选择了一块“风水宝地”作为栖息地,不仅洞口宽大,而且采光好,便于人类进出。洞门离地面约50米,可以避免洞内潮湿,算得上是当时一个“理想的栖息之所”。

8米厚的4万年“人类大书”

步入洞中,近20米宽的招果洞向地下延伸收窄。俯身看去,洞内地层堆积层层叠叠,颜色有黄有黑,已经通过贴标编号进行了年代划分,这里藏着一本8米厚的4万年“人类大书”。

招果洞遗址内

招果洞遗址内

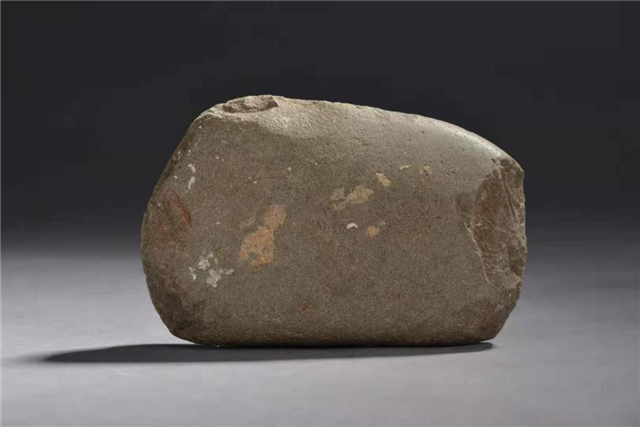

“招果洞遗址从距今4.5万年,跨越了整个旧石器时代晚期和新石器时代。在距今1.2万年~1.7万年的文化层中,发现了一件通体磨光的磨制石器,其刃缘部位沾有大量赭石粉末。这为我们探讨早期磨制石器的起源提供了一个全新视角,也为研究当时人类行为的复杂化,提供了一个新证据。”张兴龙介绍,在招果洞遗址发现的1万多年前的磨制石器是中国目前发现的最早的通体磨光石器之一。不仅如此,该遗址还发现了51处用火遗迹、2座墓葬,大量石制品、磨制骨角器,以及和人类活动有关的动植物遗存。

通体磨光石器

通体磨光石器

“该遗址发现的两座一万多年前的墓葬,是目前西南地区发现的最早的人类埋葬行为遗迹,以及最完整的人类骨骼遗骸之一。其中一个墓葬里面居然陪葬的有一个骨质的鱼钩,而且与其同时代的文化层中出土了大量鱼类骨骼,说明捕鱼在他们日常的生活中应该是很重要的一件事。”张兴龙说。

古人类“玩火”铁证

从洞内一道道“夹心饼干”般的地层堆积中,肉眼可见黄色、黑色、灰褐色的文化层剖面,而且6、7、8文化层堆积的颜色明显比其他层位黑。张兴龙说,这些都是与古人类对话的“密码”。

地层堆积

地层堆积

“特别黑,反映了当时人类用火强度的大量增加,实际上跟寒冷的气候应该是有必然的联系。在此期间,发生了一次重要的地质事件——新仙女木事件。当时洞里面应该是烟熏火燎的,燃烧生成的很细小的炭粒漂浮在洞内正在生长的钟乳石上,钟乳石生长的过程中就把碳粒包裹其中。后来我们切开石笋进行研究的时候,非常震惊,石笋中有一层颜色非常深的炭屑,年代和这个文化层相对应。”张兴龙说,这些遗存、遗物为揭示旧石器时代晚期穴居人群的行为和生存策略,提供了重要材料。

复杂的考古工作

招果洞遗址经过历时5年,累计工作时长800多天的考古挖掘,为研究西南地区早期人类居住活动,进一步复原史前社会发展提供了重要依据。

张兴龙介绍,考古团队还从洞内复杂的喀斯特地貌中,甄别出了错层、沉降现象,克服了发掘过程中的不少难题。目前招果洞遗址的考古工作已转入资料整理阶段,不再继续进行发掘。洞内尚存一处约100平方米的未挖掘区域,将为后人留足校正现有成果的工作空间。

贵州省文物考古研究所副所长、招果洞遗址考古领队张兴龙

贵州省文物考古研究所副所长、招果洞遗址考古领队张兴龙

“考古出土的文物首先要满足研究,如果不研究出来的话,那些东西就是一堆骨头,一堆石头。像这种史前遗址,以前认为它的观赏性不是很强,不像金银器、珠宝那些东西,但其实上把它的故事讲好了,一定会非常精彩,因为它讲的是人类的故事。”张兴龙表示,下一阶段要做好发掘资料的整理、研究和发掘报告的出版工作,推进遗址博物馆、研学基地等的建设,向大众展示贵州厚重的文化历史。

(图片除标注外,其余由贵州省文物考古研究所提供)