贵州文化老人丨《书谱》的书法艺术特点

三千七百五十字,字字珠玑耳目新。

务去陈言抒灼见,肯将浅喻醒迷津。

腾蛟震电文如繖,屈铁流金笔入神。

伟业未完遗尺璧,弦胶待续竟何人?

——黄源

《书谱》自初唐写成,迄今1300余年,一直为世人所重。当然,是由于其议论精湛,发前人所未发,在理论上为划时代伟著。同时,又是法书妙品,独具面目,被推为“开山祖”。其次,其文笔又是独具一格。在他先后的作者,大致多用辞赋说理,或则笔记式的逐条罗列,其间也有少数以散文为论者,当然各有其优劣。以说理透彻,散文、杂记较宜,然不便记忆,孙氏则采用骈文,以排偶出之,这在说理上,有一定难度,然易于上口记忆,且影响深广,却是其长处。所以《书谱》是集书法理论、书法艺术和文章三者于一体的杰作。下面就书法艺术特点作一些概括性介绍,希望对学习《书谱》的朋友们有所帮助。

《书谱》的书法艺术

从唐代张怀瓘起,直到清代,以至现在,对《书谱》的书法艺术都有评论。基本上是褒之、崇之,贬者较少。连米芾是不轻许人的,也是推崇备至,明代谢肇淛更推之为“开山祖”。平心而论,孙过庭以二王为基础,尤得力于小王,然后出以自己面目,其用笔内擫来自小王,而外拓之笔则受大王影响。然外拓多于内擫,其运笔精熟,是达到了心手无碍的。

窦臮说他是“凡草”“闾阎之风”;“千纸一类,一字万同”。张怀瓘说他“伤于急速”。刘熙载有“妍之分数居多”为病,这些现象也是存在的。因为《书谱》是一个草稿,拈笔信手而写。他当时的心情,重在著述,少着意书法,这是一定的,草率急速,在所难免。试看墨迹本的随写随涂,即是明证。草率挥笔,不等于“超逸之机”。他是清楚的,但他当时是偏于阐述论点,无暇顾及书法,我们也应该理解。而且凡有类似经验者,更能体会,可是就在这匆忙之际,能写出如此作品,难道说不是奇迹么?张怀瓘只给定了“能品”,似乎有点委屈。

具体到《书谱》的书法,清包世臣有精到的分析。他在《自跋草书答十二问》中写道:“反覆察其结法,空旷而完密,气力实有过人。拟之数过,益能尽其得失。篇端七八百言,遵规矩而弊于拘束,雕疏为甚;而‘东晋士人’以下千余言,渐会佳境,‘然消息多方’以下七八百言,乃有思逸神飞之乐,至为合作;‘闻夫家有南威’以至篇末,则穷变态,合情调,心手双畅。然手敏有余,心闲不足,赏会既极,略近烂漫。”这个评语基本是符合孙过庭的墨迹实况的。墨迹本原件,我无缘见到,从日本二玄社与台北故宫博物院合作的复制本看,确仅下真迹“半”等了。我还存有无锡理工社出版的珂罗版《书谱》,两相对照,更能看出它的精神面貌,受益不少。

马国权分析由米芾指出的其“作字落脚差近前而直”及马本人所指出的“转折方劲有力”,都是正确的。我还发现:凡走之(辶及廴)的收笔都带挑势,有很深的章草味。从通篇看,有包世臣所分析的先凋疏,次入佳境,次得思逸神飞之乐,最后达到穷变态,合情调,而心手双畅,唯已心闲不足而显烂漫等情趣外,于谋篇求行,少有留意,几乎三分之二以上的行,都是上松下紧,行头的字大而疏朗,到行末便显促迫而将字压小。至于某些部分字显涣散,错别字的出现和草率涂改等,是事实,但总的来说是瑕不掩瑜的。“一画之间,变起伏于峰杪;一点之内,殊衄挫于豪芒”。正可代表他自己运笔之神妙,真做到了“八面出锋”。刘熙载说他“用笔破而愈完,纷而愈治,飘逸愈沉着,婀娜愈刚健”,的确概括了他书法艺术的特色。至于细致的笔法和结体等情况,希望学习《书谱》者自己进行深入分析,仔细揣摩,多临、多读,才能悟到它的笔法和结字之妙,也才能如包世臣说的“拟之数过,益能尽其得失”。

在此,我想小结一下我读《书谱》和临《书谱》中所得的一些体会,供大家参考:

1、我推测孙过庭是采用中楷硬毫书写的,因此凡用顿锋下笔,都成方笔,棱角分明而外拓,其余则多属圆笔浑成而内擫,否则难奏此效;

2、总的看,《书谱》中用笔,外拓多于内擫。外拓是受王羲之影响,内擫则是继承王献之的风格;

3、《书谱》中某些横画(如一、其等),多为向上之凸弧,都是切锋直下,然后向右逆送而成(图二);

4、章草意味多,如走之、竖钩及点等大都有章草笔意(见图1、6、7);

5、许多笔法为由重按骤提所形成,也就是米芾所说的“作字落脚差近前而直”(见图8);

6、单人旁的撇(亻),多是先顿下,再向左上,然后作弧曲向左下(见图3);

7、“笔笔断而后起”,这一运笔法则,许多习草书的人,难于理解,也很难做到。《书谱》中则随处可见,堪称典范。这正是孙过庭的笔法精熟之处,学者应仔细揣摩;

8、雷同的造型不少,所谓“一字万同”是有的,但仍以变化多见长;

9、《书谱》的后部,约占整篇的三分之二,大都是用笔恣肆。

在《书谱》中没有渊、民、世等字。“渊”用“泉”代,“世”用“代”顶替,这是避李渊和李世民的名讳,其他则靠学者自己去总结了。

下面将《书谱》墨迹中一些用笔较别致的笔法用图介绍于下,以供学者参考。至于用薛刻补入各字,一概不用,以免混淆杂乱。现市上所印行的《书谱》多少页,每页多少行,每行多少字,都是固定的。今将所选出的字,都注上页数行数,以便查对。

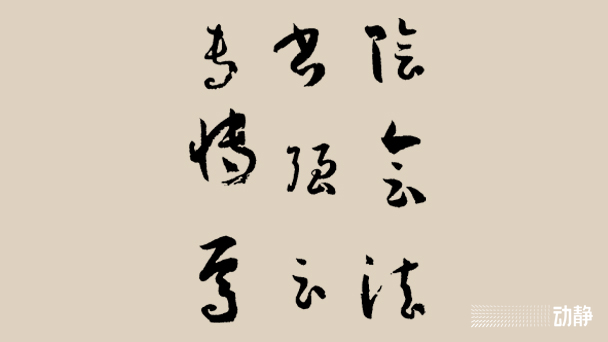

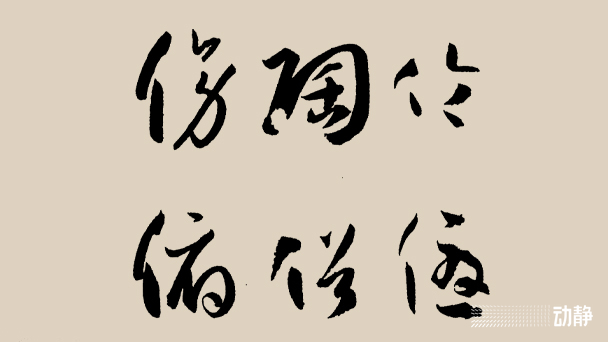

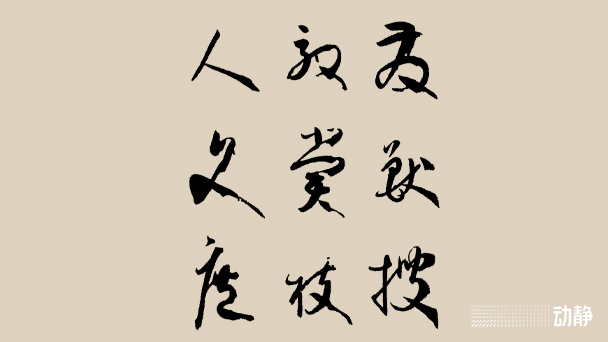

《书谱》的点,大都是今草的点,但有时却多带章草意味。(见图1)

图1

图1

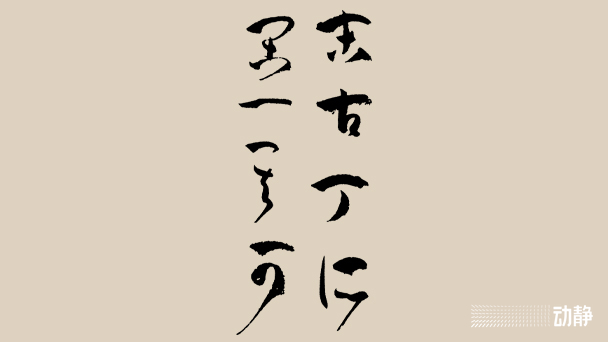

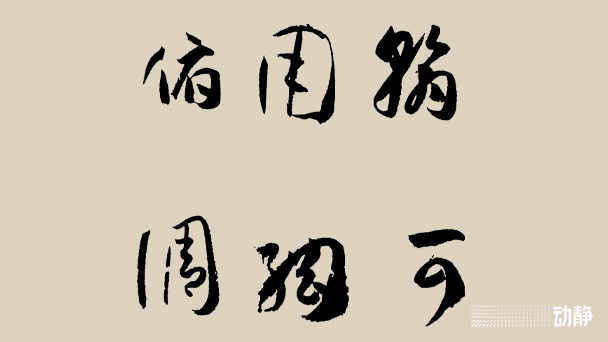

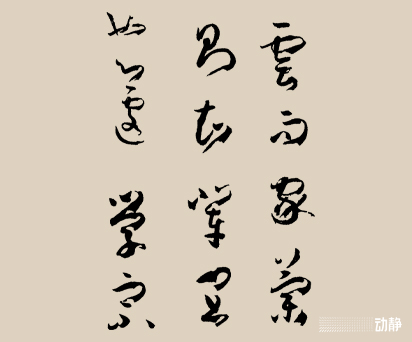

孙过庭写《书谱》时切锋(又名顿锋)用得较多,所谓切锋就是以笔锋直撞纸面而成,是一般写行草书时常用的笔法。

他写横画也常用切锋,而且往往形成一个向上的凸弧形。(见图2)

图2

图2

书写时,笔笔断而后起,是笔法的一项普遍原则。一些学习的同志往往疏忽,尤其是在行草方面,更是如此。所以缠绕丝连较多,故而显得拖泥带水,不干净利索。《书谱》中笔笔断而后起,可谓典范。今只选少数字示例,学者循例观察,是能发现很多的;又有时即或不全断,也应有断意,切忌上下或左右连绵不断。姜夔说:“自唐以前多是独草,不过两字属连,累数十字而不断,号为连绵、游丝,此虽出于古人,不足为奇,更成大病。”唐太宗所谓“行行如萦春蚓,字字如绾秋蛇”是也。所谓“笔笔有断意”,即虽未全断也应有停断之势,则该处便应有折以显其势。姜夔又说,“大要折搭多精神”。总之,写草书(行书也一样)以多断多折为重要,否则是写不好的。(见图3)

图3

图3

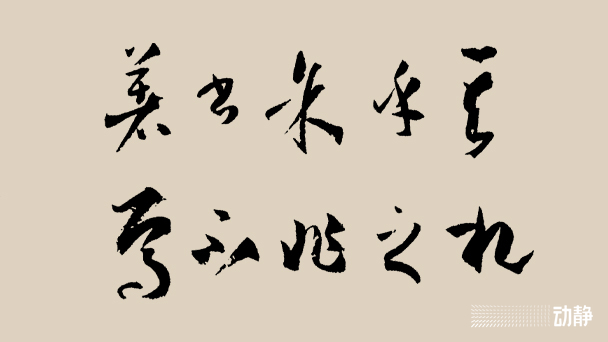

短撇在《书谱》中常是采取先切锋直下,形成点势,再微向左上,然后转而向左下而成。(见图4)

图4

图4

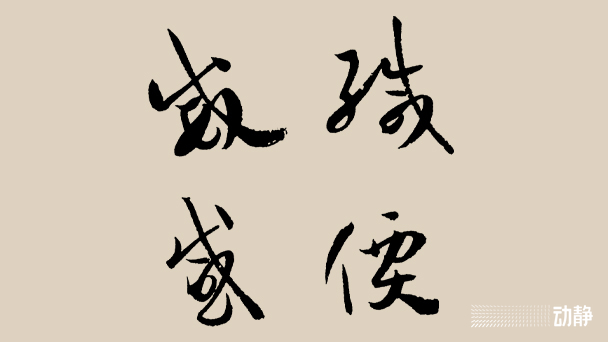

《书谱》中的戈钩及其字点,常常隶意。(见图5)

图5

图5

《书谱》中的某些竖钩,常带有章草意味。(见图6)

图6

图6

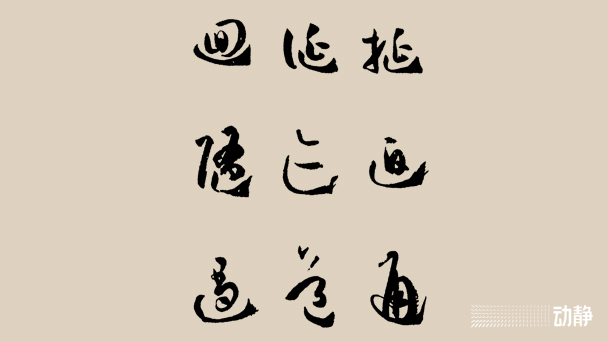

《书谱》中的走之(辶),多是带有章草意味的,而且常以隶笔收尾。(见图7)

图7

图7

《书谱》中有两种笔法是孙过庭所独有:捺笔,除一般的形式外,大都是快到捺笔之末时,先重按,随即迅猛速提,而送向右下,即“作字落脚差近前而直”。(见图8)

图8

图8

孙过庭的另一特殊笔法,常见于横折处。即在接近横折时,突然将笔提起,但笔尖仍在纸面形成欲断末断之细丝,紧接着又重按下去,形成另一段笔画或接另一个笔画。(见图9)

图9

图9

另外,说一下有关孙过庭传世的墨迹问题。就目前所知,孙过庭传世墨迹最精彩、最可靠的就是《书谱》墨迹本。此外,我们还知道有:

《千字文》见于《余清斋帖》和《墨妙轩帖》。石印《三希堂续帖》亦收有此帖,是采用《墨妙轩帖》制印的。

《景福殿赋》为墨本,已有影印出版;而《戏鸿堂帖》《泼墨斋帖》和《墨妙轩帖》均收入。

《孝经并序》见于《懋勤殿帖》。

《兰亭序》见于《八十一刻兰亭》且题款为“垂拱”二年二月。

《师子图赋》题款为“垂拱二年春”。

《佛遗教经》章草节。

其中《千字文》分刻于《余清斋帖》和《墨妙轩帖》,虽分为两种,然实为宋人王升所书。其余,我只见到《景福殿赋》,无论从笔迹或风采看,都与《书谱》之神韵相去太远,绝非孙之笔迹,盖后人所托,特记于此,使学者有所了解,以免误信。

黄源(1914-2006年),字子渊,湖南常德人。1930年代考入湘雅医学院本科班,毕业后入国立贵州大学农业经济系,委任为贵州大学子校校长。1950年起历任第三军医大学解剖学讲师、贵阳医学院解剖学教授。1985年被聘为贵州省文史研究馆馆员,并任馆办贵州省业余书法艺术学校校长兼教授、贵州文光书画研究会会长、贵州省书法教育研究会会长。擅金文、汉隶及章草,喜作水墨写意画。出版专著《<急就章>还真帖》《书法讲座》。