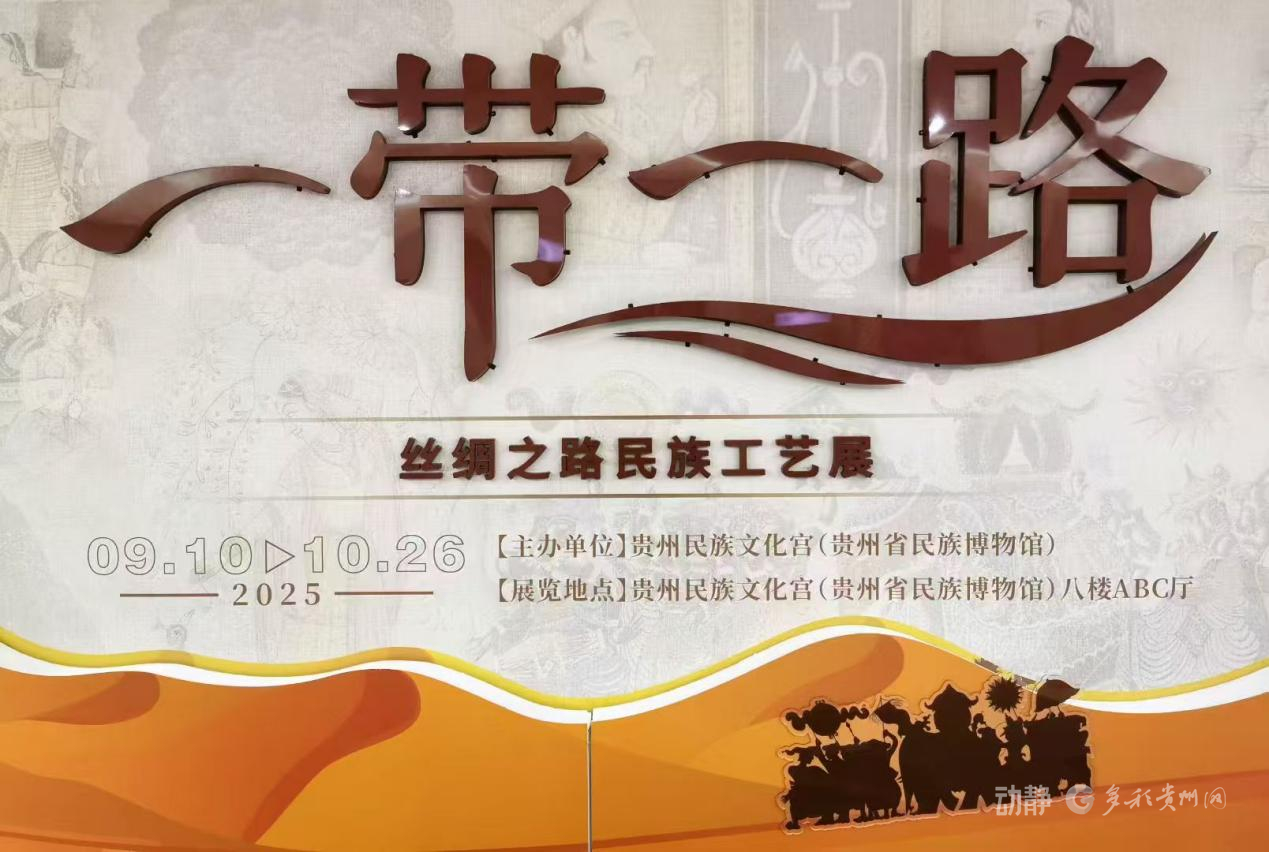

展看贵州丨驼铃远去,余音不绝!一带一路——丝绸之路民族工艺展即将开展

驼铃远去,余音不绝。

丝绸之路,这条横贯东西的商贸之路,将中国与世界紧密相连。它促进了东西方文明的交流与发展,更见证了人类文明最辉煌的对话与交融。

9月10日至10月26日,在贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)8楼,将举办“一带一路——丝绸之路民族工艺展”,展出喜山文化艺术中心馆长王六一先生收藏的部分海内外文物与手工艺品。

这些文物和工艺品来自陆上与海上丝路途经的各民族国家与地区,包括中国、印度、巴基斯坦、俄罗斯、土耳其、伊朗、哈萨克斯坦、日本、印度尼西亚、韩国、泰国等30余个国家的数百件民间工艺品,包括瓷器、丝绸、细密画、浮世绘、布艺、刺绣、陶艺、木雕、竹编、藤编、铜器、漆器、金银器制作、波斯毯、俄罗斯罗斯托夫珐琅等。

据本次展览的策展人之一刘鑫介绍,展览包括三个单元:“器以载道——丝路器具中的文明对话”、“纺织经纬——丝路织物中的文明交织”和“文脉传承——古今对话中的丝路艺术”。

器以载道——丝路器具中的文明对话

本单元以“器以载道”为主题,汇聚器物珍品,展现丝路沿线经贸往来与文化融合的深厚痕迹。

瓷器中的青花、白釉与彩绘,记录了中国制瓷技艺的发展;铜铁器的冷峻刚健,体现了金属工艺的精湛;木雕的细腻灵动,承载了艺术的独特韵味。珐琅的绚丽色彩,折射出东西方审美;花瓶的繁复纹样,延续了古老的智慧;竹器的天然质朴,展现了匠心独运;雕塑,为这场对话增添了粗犷与神秘。

特别值得关注的是技术传播的壮阔历程:中国的制瓷技艺西传,钴料东输,双向的技术交流塑造了丝路工艺的独特面貌。这些器物不仅是贸易的载体,更是技艺与审美的传播。它们以物质的形式,见证了丝绸之路如何将不同文明紧密相连,共同书写人类交流互鉴的辉煌篇章。

纺织经纬——丝路织物中的文明交织

本单元以“纺织经纬”为主题,汇集了大量纺织珍品,展现丝路沿线各民族以针线梭织写就的文化交流史。

布艺繁复的纹样,承载着古老的符号与崇拜;手工披肩的厚重质感,凝结了民族的温暖与智慧;细腻的手捻花边,诉说着民间工艺的精致与传承。挂毯以绚丽的几何图案,编织出文明的数学之美;蜡染的天然染料,晕染出热带雨林的生机盎然;刺绣的细密针脚,记录着动人的生活图景;草编的质朴纹理,延续着原始的手工与技艺。

织物不仅是御寒遮体的日常之物,更是审美与技术传播的见证。一针一线,不同文明相互借鉴、融合创新,用最柔软的材料编织出最坚韧的文化纽带,在经纬交错中续写着丝绸之路上永不褪色的文明对话。

文脉传承——古今对话中的丝路艺术

本单元以“文脉传承”为主题,通过古今艺术作品的对话,展现丝路文化生生不息的传承与创新。

唐代写经残片上的墨迹犹新,诉说着佛教东传的千年往事;波斯细密画与印度细密画的璀璨色彩,在方寸之间展开东西方美学的对话;俄罗斯老照片定格了19世纪欧亚大陆的市井风情,为历史提供了珍贵的视觉注脚。特别引人注目的是当代艺术家的创新表达:塔吉克斯坦艺术家以现代漫画手法重新诠释丝路故事,让古老文化焕发新生机。

从古代艺术珍品到当代创作,这些展品构成了一条跨越时空的艺术长廊,见证着丝路文明如何在传承中创新,在对话中发展。每一件作品都是文明交流的结晶,诉说着人类对美好生活的共同追求,以及文化互鉴的永恒价值。

“驼铃远去,余音不绝”。

丝绸之路上永恒回响的文化与艺术从承载千年的器物,到经纬交织的织物,再到古今对话的艺术,通过王六一先生的部分藏品,可以窥见这条横贯欧亚的文明长廊如何将不同民族、不同时代的智慧紧密相连。

这些展品不仅属于过去,更属于未来。它们告诉我们:文明因交流而多彩,因互鉴而丰富。

当汉代的瓦当与当代的漫画同室展出,当波斯的珐琅与泰国的木雕比邻而居,我们看到的不仅是丝路的故事,更是人类命运共同体的生动写照。