思享空间·人物志丨陈年喜——我写,但我更喜欢读

今年,52岁的陈年喜曾经做过16年爆破工,在偏远的矿山,阅读、写诗是他生活的出口。每次写完诗,他就感觉长长出了一口气,心里平静多了。阅读则让他看到了另外的人和另外的故事——虽然这在他年少的时候更多的只意味着某种刺激和热闹。

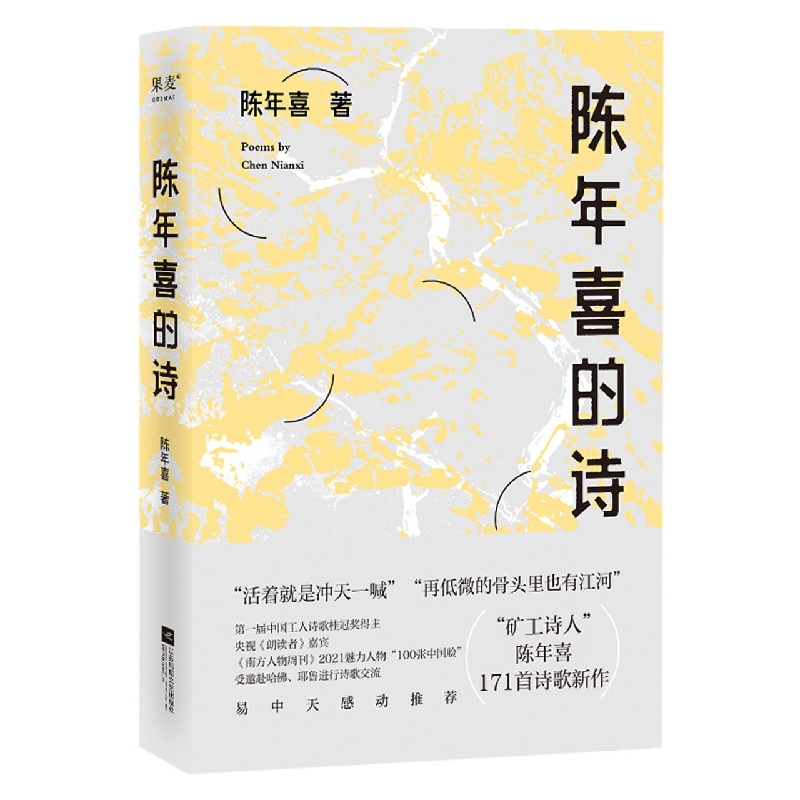

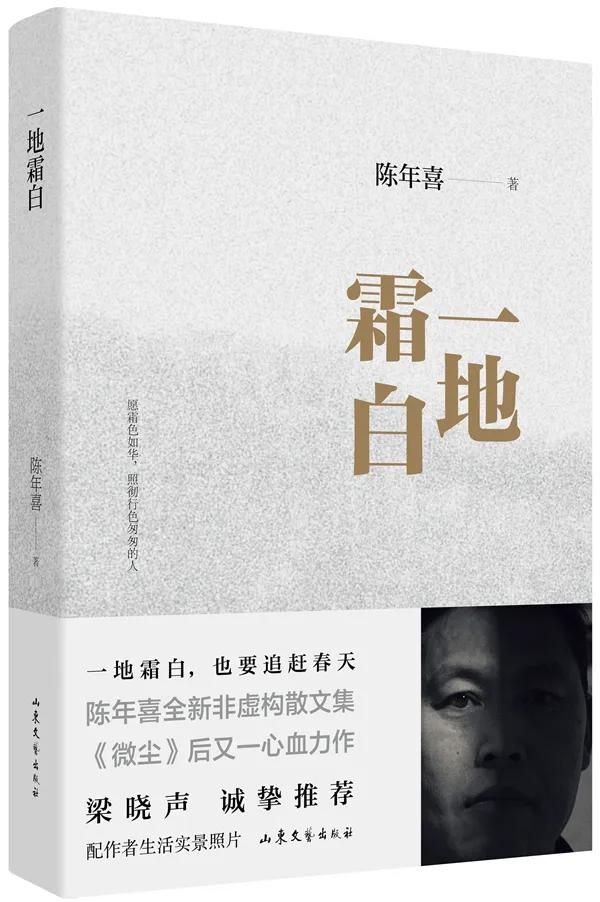

2015年,陈年喜因为颈椎病做了手术,告别了矿工生涯。这之后的几年,他的人生发生了迅速而巨大的变化:他成为讲述打工诗人的纪录片《我的诗篇》的六位主角之一,并出版了人生的第一部诗集《炸裂志》,“矿工诗人”从此成为他的标签。

如今,陈年喜生活在老家陕西商洛的丹凤县城,写作成了他的收入的唯一来源。当写作成了饭碗,在生计的压力下,妥协和坚持之间的博弈让他心累。也正因为此,现在对他来说,阅读的兴趣可能更大一些。阅读仍然像他矿山时期的写作一样,是自由的。

在矿山上其实都读书。比如说陈年喜带着一本书,他读完了,所有的工友都要翻个遍,你读完了我读,我读完了你读,后来这本书被读得稀巴烂。毕竟大家都还认识字。

大部分人喜欢读通俗的,故事性稍稍强一些的书,首先还是因为无聊吧。生活特别无聊,读得也特别认真。比如有的小说,大家读完了坐一块,有时候还讨论这个事情,说这个人怎么会一辈子会这样的。

陈年喜写诗比较早,上世纪80年代末,高中就开始写一些。但是那时候还是跟风,对生活、对很多的东西其实没有形成认识。在矿山,他开始带着自觉的意识写作诗歌。

矿山这十几年的生活,对人是一个特别重要的提炼。经历了这样的生活,你可能就会有思考。还到过中国那么多的地方,也看到了不同的风景,不同的民俗,不同的认识,不同的生活场域,感觉到其实人真的充满了非常强大的韧性。

在一个地理环境当中,一代又一代的人生活了下来,他坚持自己的生活观念、生命的观念,他有这样的坚持,这个里面有非常复杂的因素。陈年喜的很多诗歌,别人看着好像就是游历山水,它其实表达的不全然是这些。它是有生命在里面的,是基于生命出发的一种写作,生命由内向外的一个发散的写作。

每次写完一首诗,真的感觉长长出了一口气,心里感觉到平静多了。但在矿山写完诗是不可能给别人看的,因为大家当然特别不理解,他们很难去理解这个作品,毕竟诗歌还是有一些理解的难度。

但是陈年喜也没有什么孤独感或者格格不入的感觉。他能把写作和生活分开,在生活中尽可能地和大家打成一片,可以很世俗地去生活。那时候陈年喜在矿山,人们都叫他陈师傅,他们会说,陈师傅,其实,还是个文化人。

一本书很有意思的话,陈年喜会反复去读。他有两本《三国演义》,也读了很多遍,现在没事就翻过来读一读,把人物关系、战争的变迁、地理的流变都理一理,用现在的中国版图去还原他们当时战争所经过的山川地理。他没办法做实地的考察,就去做一些内心的考察。

陈年喜特别受震撼的一次阅读经历,是读到莫言早期的一篇作品《透明的红萝卜》。他写道,大家在打铁的时候,一个孩子看到一块铁,他产生了一个幻觉,觉得那应该就是一个红萝卜,他就用手去挖它。莫言把人那种无限的饥饿感,用这样一个艺术的形式、一个特别的细节表达出来,真的非常非常震撼人心。

余华的《活着》对陈年喜也是非常震撼的,他读得很深。我们说生活永远有A面和B面,我们很多作品,它呈现的大部分是A面。但那个B面,就是一个人在时代喧嚣之下的命运,很少有作品去呈现。这个所谓的人的命运,其实也是一个时代的命运。

每个人都有故事,都是很活生生的人,只是我们大部分人一生没有可以表达的舞台,没有表达的机会。我们都是在这个世界上出生,出生的时候很平等的——生命一定都是平等的——但是到了这样的一个巨大的生活面前,因为各种因素,我们产生了差异。

陈年喜说:“当我书写他们的时候,我写出来某一个人的另一面、他人生的这样一个经验,我觉得我还是挺欣慰的。我毕竟写出了这个人,我觉得对这个人或者对这个群体,可以向这个世界有一个交代。因为我向这个时代透露了这个人命运的信息。”

“这一拨人,其实在漫长的时间中,他们是完全被忽视掉的。就包括我们自己的妻儿老小,都不知道我们在外面是怎么样生活的。其实艺术,或者说文学的使命之一,我觉得也应该就是这样去表达,它的使命就是让更多的人看见。看见是非常重要的。”

文本参考:人物 作者:戴敏洁