“安顺是一座银白的石头城”,乡愁与家国情怀刻在石头里

屯田制度自汉朝兴起,为何能在贵州,留下唯一的活态文化遗产?安顺的一座老建筑里面,以镂空废料、等量白银来支付工钱的石柱,究竟雕成什么样?为什么很多人都说,来到贵州安顺的屯堡村落,就会有一种瞬间穿越回明朝的感觉?来,一起走进安顺,感受这座城市的历史气息与家国情怀。

“安顺是一座银白的石头城。安顺人住在石础石阶石院的木屋里,口腹之需也多与石头有关——盐巴用石钵擂,米面用石碓舂,糍粑用石臼打。”这是作家戴明贤先生回忆他童年时,家乡老城的一段话,出自他的《一个人的安顺》这本书。

明朝初年,朱元璋派遣数十万大军取道贵州,平定云南,在贵州境内驻军队护卫驿道,随即在黔之腹滇之喉的安顺,设卫建城。安顺古城是明朝早期,在贵州设立的卫所之一,目前安顺留存屯堡村落近300个,是屯堡文化遗存最为集中鲜明的区域。安顺的屯堡文化,也是世界唯一的明代活态遗存。

当代著名书画家、作家 戴明贤

当代著名书画家、作家 戴明贤

安顺武庙大殿主体结构,有36根落地整料石柱,最高的超过10米,取材难度大,建造工艺精,令人叹为观止。

明朝政府下令各府州县及卫所都要兴办官学,各地也纷纷设立书院、社学与义学,由此贵州教育得以迅速发展。

大成殿前的整石镂空雕云龙石柱,其精湛的石雕技法国内绝无仅有,安顺文庙被誉为中国现存最精致的文庙。

大成殿前的整石镂空雕云龙石柱

大成殿前的整石镂空雕云龙石柱

安顺老城的美食在贵州享有盛名、品种花样多、风味独特,安顺城作为黔中旱码头,其商业之盛甲于全省,也因此孕育出以屯堡人的汉族亚文化风格为主体,吸纳各兄弟民族元素而成的地方特色餐饮,别具一格。

安顺荞凉粉

安顺荞凉粉

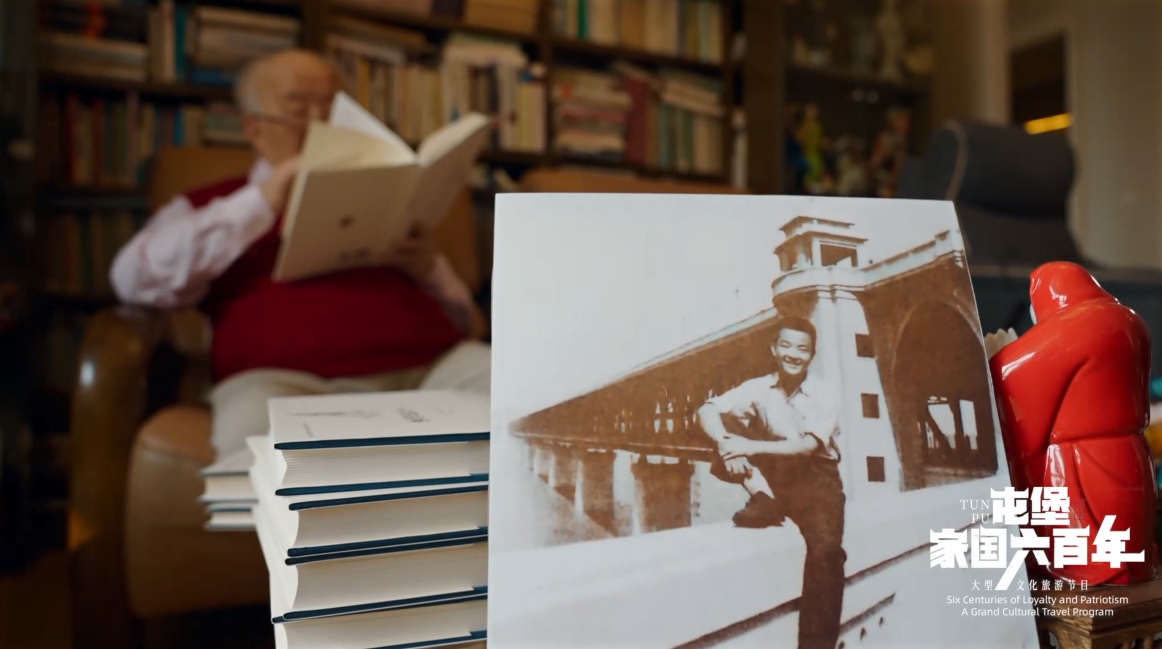

钱理群先生被誉为中国当代最具影响力的人文学者之一。他说自己退休后的生活,要做到三个回归,其中包括回归贵州。

北京大学中文系资深教授、当代著名人文学者 钱理群

北京大学中文系资深教授、当代著名人文学者 钱理群

“1960年我大学毕业,从北京分配到安顺卫生学校,1978年恢复研究生的考试,这样我就离开了贵州。但是我离开贵州以后,一直保持着和贵州的密切联系,特别是2002年,我从北大退休,又回到了贵州,与贵州安顺的朋友一起参与屯堡文化研究,编《安顺城记》。”

“钱老师,您对安顺的第一个印象是什么?”

“给我第一最强烈的印象,我后来把它概括成贵州的安顺的真山真水和真人。它几乎奠定了我人生的基础。2002年,我从北大退休,2003年我就到了贵州,当时我就和戴明贤、袁本良、杜应国,一起来研究安顺地方文化。因为贵州大家一般都经常有一句话,‘地无三里平,人无三两银,天无三日晴。’说贵州曾经是一个很落后的地方,那么因此就觉得贵州文化也很落后。但是我们在屯堡里非常惊人地发现了这个屯堡文化,它的三重意义和结构,它既是地方的,又是国家的,更是世界的。它本来是一个国家行为,屯堡人后来他们的身份发生变化,他们原来是军人,当他们后来变成一个地方上的居民以后,他们本身还保留了一种对国家的关怀,对社会的一些关怀。”

600多年来,屯军后裔在安顺生息繁衍,屯堡文化习俗世代相续。屯堡子弟陈蕴瑜英勇抗日、舍生取义,开明士绅戴子儒临危受命、护家卫城,屯堡后裔王若飞传播真理、献身革命,当选100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物。一代又一代扎根安顺的屯堡后裔,屯田戍边,绘就山河壮丽,热血担当,书写家国情怀。

安顺曾是卫所密布的黔中重镇,也是屯堡文化活态留存的核心区域,城池布局井然有序,文明礼教深入人心。这里有屯军后裔的坚守与传承,也有外乡游子的奉献与耕耘,这里有隐入尘烟的青春,也有刻进石头里的乡愁,还有梦绕魂牵的家国情怀。