一凡读字丨开门七件事,今天说“茶”

俗话说:“开门七件事,柴米油盐酱醋茶。”在中国,茶文化源远流长,博大精深,它承载着丰富的文化遗产和历史记忆,成为文化交流和文化输出的重要载体。

然而,茶源于何时?这个问题众说纷纭。

唐·陆羽《茶经》:

茶之为饮,发乎神农氏。

民间有说,神农在野外遍尝百草,以此来判定哪些“草”对人有益,哪些对人有害。在一次尝草时,他中毒了,坐在山林里休息。这时,几个随从捧着一大堆叶子回来,说闻着味道不同寻常,感觉应该是益草。他们商量后决定,用水煮来试试。草煮好后,神农端起就一饮而尽。众人焦急地问他感觉怎么样,神农说:“入口微苦,喝下回甘,感觉生津提神,原先中的毒好像解了!”于是,这种叶子就被叫做“查”了,后来改才为“茶”。

当然,这只是一个传说,不一定真实。

还有另一种说法,则源于周武王时代。

晋《华阳国志·巴志》:

周武王伐纣,实得巴蜀之师,……茶蜜……皆纳贡之。

这一记载表明在周武王伐纣时,巴国(今川北及汉中一带)就已经以茶和其它珍贵产品纳贡与周武王了。不仅如此,还记载了那时已有了人工栽培的茶园。《华阳国志》是第一部以文字记载茶的典籍,因此,历史意义更重大,也更为可靠。

第三种说法是源于秦汉时期。

在湖南长沙马王堆汉墓出土的陪葬清册中,就发现了有关“茶”的记录。

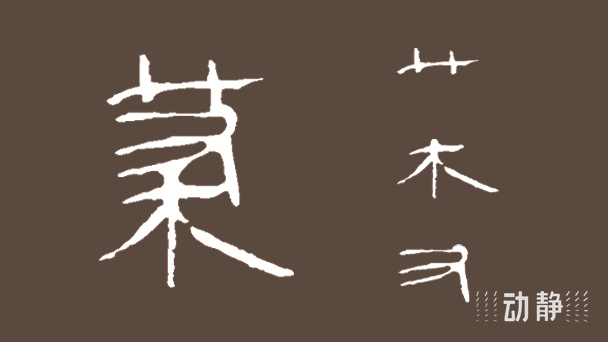

图1

图1

接下来,我们就从字来说说“茶”。先来看看这个字(见图1),这是目前能找到的最早的像“茶”的字。之所以说像,那是因为还没有明确的考证。当然,也有人说这个字是“荼”;还有人认为,“荼”就是“茶”,后来唐代的茶圣陆羽把“荼”字的一横去掉,成为了“茶”。所以,唐以后才有了“茶”这个字。

为什么说这个字就是“茶”呢?先来看看它的字形:“草”和“木”之间,有一只“手” 。这只手在干什么?当然是在采摘了。所以,也有人认为这个字应该念“采”。但是,“采”又另有其字。

湖南有个“茶陵县”,为什么叫“茶陵”呢? 据说,神农在这里发现了“茶”,死后就葬在了这里,所以叫“茶陵”。而历史记录的茶陵县,用的就是这个字。

但这些都只是猜测,因为,说茶起源于神农氏,可是甲骨文找不到“茶”字;说起源于周武王时期,也找不到金文的“茶”字;说起源于秦汉时期,隶书里也找不到“茶”字。甚至,再往后几百年的魏碑里,也找不到“茶”字……

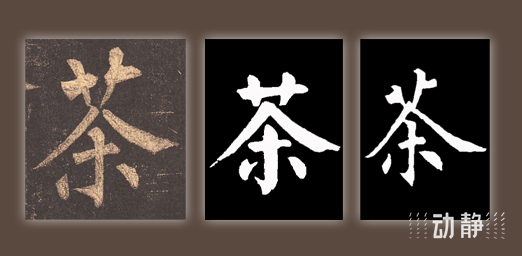

可是,唐朝时“茶”字就丰富了,各种风格都有。这是为什么呢?

唐朝之前,茶叶和其它一众苦味的植物都统称为“荼”,茶并没有属于自己独有的名字。到了唐朝中叶以后,因丝绸之路的开辟,茶作为丝绸之路三件套之一,更加被大众熟知。因为,丝绸和瓷器属于小众产品,普通老百姓能消费的只有茶叶。而以肉食为主的阿拉伯人,用茶作为消食解腻的饮品,茶一度成为了和食盐一样重要的必备品。由于茶的重要,于是,唐玄宗大笔一挥便有了“茶”字。

图2:唐代柳公权(左)、颜真卿(中)、裴休(右)写的楷书“茶”字

图2:唐代柳公权(左)、颜真卿(中)、裴休(右)写的楷书“茶”字

当然,茶文化在中国历史上源远流长。除了茶圣陆羽的《茶经》,早在汉代《神农本草经》中,就有“茶味苦,饮之使人益思,少卧”的记载。汉代名医张仲景也有“茶治便脓血甚效”的说法。《唐本草》中记载:“茶味甘苦,微寒无毒,去痰热,消宿食,利小便。”到了宋朝,茶文化发展到顶峰。

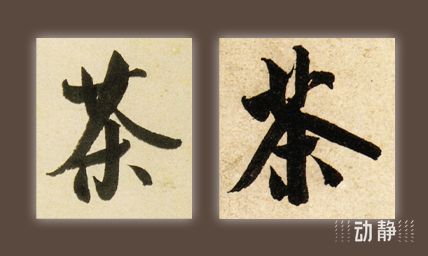

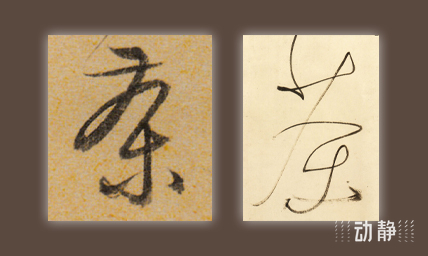

图3:宋代苏轼(左)和米芾(右)写的行书“茶”字

图3:宋代苏轼(左)和米芾(右)写的行书“茶”字

明清时期,文人们将文学、艺术、“禅”学和茶相结合,提出了“禅茶一味”,把喝茶这件普通的小事,演绎成高雅独特的精神享受。

图4:明代宋克(左)和董其昌(右)写的草书“茶”字

图4:明代宋克(左)和董其昌(右)写的草书“茶”字