我心目中的文化地标 | 贵阳八景之一“鳌矾浮玉甲秀楼”——浮玉桥

贵阳南明河畔的甲秀楼是游客们必来的打卡地之一。甲秀楼承载着贵阳的历史记忆和文化传承。作为贵阳八景之一的“城南遗迹”,甲秀楼也被赞誉为“鳌矾浮玉”。“鳌矾”是指河中的万鳌矾石(这块石头酷似传说中的巨鳌),它也是甲秀楼的基石。而“浮玉”指的是甲秀楼连接两岸的这座桥。

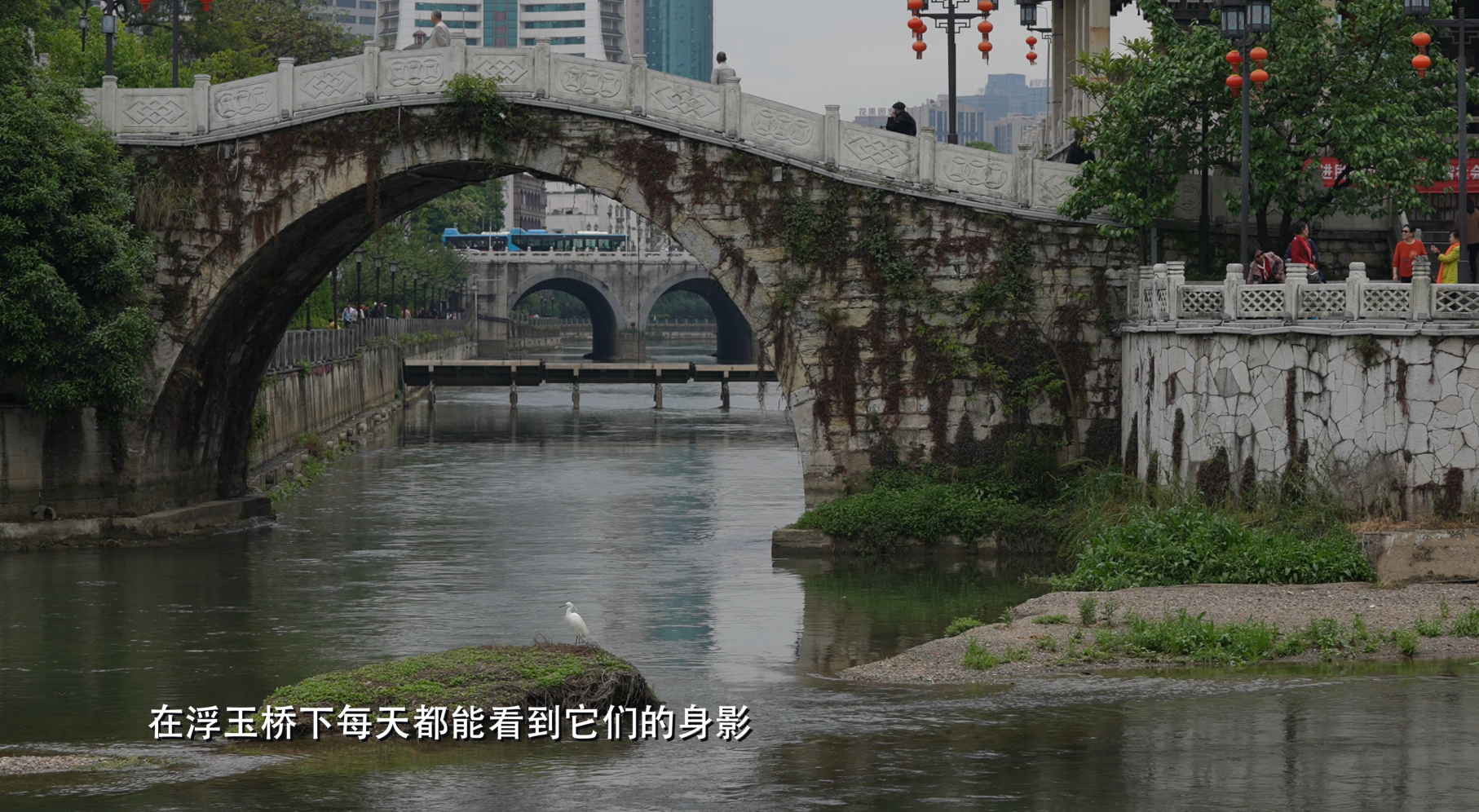

浮玉桥与甲秀楼都建于明万历二十六年,为纪念当时修建的贵州巡抚江东之,被唤作江公堤。后来清初又叫南堤,不过因为桥身为贵阳特有的白绵石,远远看过去,就像卧在水面的白龙,又好似玉带,又得名“浮玉桥”。整座桥将两岸风光与鳌矶石、甲秀楼、涵碧亭、牌坊串联起来,构成了一道美丽风景线:起伏有致,曲折有序,圆润柔和。

浮玉桥工艺精湛造型非常独特,桥面中线不在一条直线上,从空中俯视呈微“S”形。桥孔大小不一,从北至南的桥孔,一个比一个大,南岸高阜最大的圆拱,颇有江南水乡单孔石桥的韵味,而且桥墩的形状与众不同。

曾经南明桥与浮玉桥之间的河中,原有泥沙堆积的一沙洲,名芳杜洲,“芳杜”贵阳人称香附。洲上绿草如茵,为人们游憩场所。站在南明桥上可以观赏芳杜洲景色,月朗星稀时,桥与沙洲相映成趣,形成了“九眼照沙洲”。在全国众多的桥景中,浮玉桥堪与北京颐和园玉带桥、杭州西湖苏堤、扬州瘦西湖五亭桥相媲美。可惜到了民国时芳杜洲已不复存在,桥北因修路又填埋了两孔。原长100多米的浮玉桥,现长92米,宽7米,不过依然是贵阳城区里最长的桥。

浮玉桥自建成,虽经无数次洪水冲击,特别是1996年的特大洪水,上游河滨公园桥被冲断,下游水口寺桥被冲垮,而它仍屹立江流中,使人们不得不折服当年的劳动前辈,其工匠精神与高超技艺,实堪为后世所效法。

节目素材来源:贵州广播电视台“节目指导中心精品制作工作室”